kintoneとSlackの連携・解除する方法|通知もタスク管理も一元化

kintoneではレコードの追加や更新、コメントの書き込みやファイルの書き出しが行われた時など、ユーザーに対して通知が送られます。

多くの会社で導入されているビジネスチャットツール「Slack」にも、kintoneの通知がくるように設定が可能です。

そこで本記事では、kintoneの通知をSlackに連携するメリットや方法、kintoneをさらに活用させるトヨクモの連携サービスについて解説します。

kintoneとSlackを社内で利用している場合、kintoneで円滑な業務フローを構築したい場合は、ぜひ参考にしてください。

目次

kintoneとSlackを連携すれば業務効率化を実現できる

レコードの編集をしたり、レコードにコメントを書き込んだり、kintone内で承認依頼を受けたりした時などは、事前に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。

しかし、kintoneの通知は見落としてしまうことも少なくありません。

また、近年ではSlackをはじめとするコミュニケーションツールで、日頃のやり取りやタスク管理まで行っている企業が多く存在します。kintoneとSlackの両方で通知がバラバラに届くと、確認作業が煩雑になってしまいます。

そこで、kintoneとSlackを連携し、kintoneの通知をメールアドレスではなく、Slackに直接送ることで、通知に早く気付ける可能性が高まります。

通知内容がSlackのメッセージとして届き、メッセージ内に記載されているリンクからkintoneにアクセスできるため、通知を見てからブラウザを開き、kintoneにログインする手間が発生しません。

通知をSlackに集約できる上、通知内容にkintoneのデータを引用でき、業務効率化とスムーズな情報管理を実現可能です。

kintoneとSlackの連携方法3選

kintoneとSlackを連携する方法は、大きく分けて3つあります。これから、詳しく紹介します。

- 基本機能を使って連携

- プラグイン・連携サービスを使って連携

- JavaScriptを使って連携

基本機能を使って連携

kintoneとSlackはkintoneの標準機能を使って連携可能です。

ただし、通知の対象は「レコードの作業者になったユーザーにSlackのダイレクトメッセージで通知すること」に限られます。標準機能での設定方法は以下の通りです。

まずは、kintoneでSlack連携の通知を受け取るメールアドレスを設定します。

kintoneに登録するメールアドレスは、Slackのワークスペースに登録したメールアドレスと同じでなければなりません。

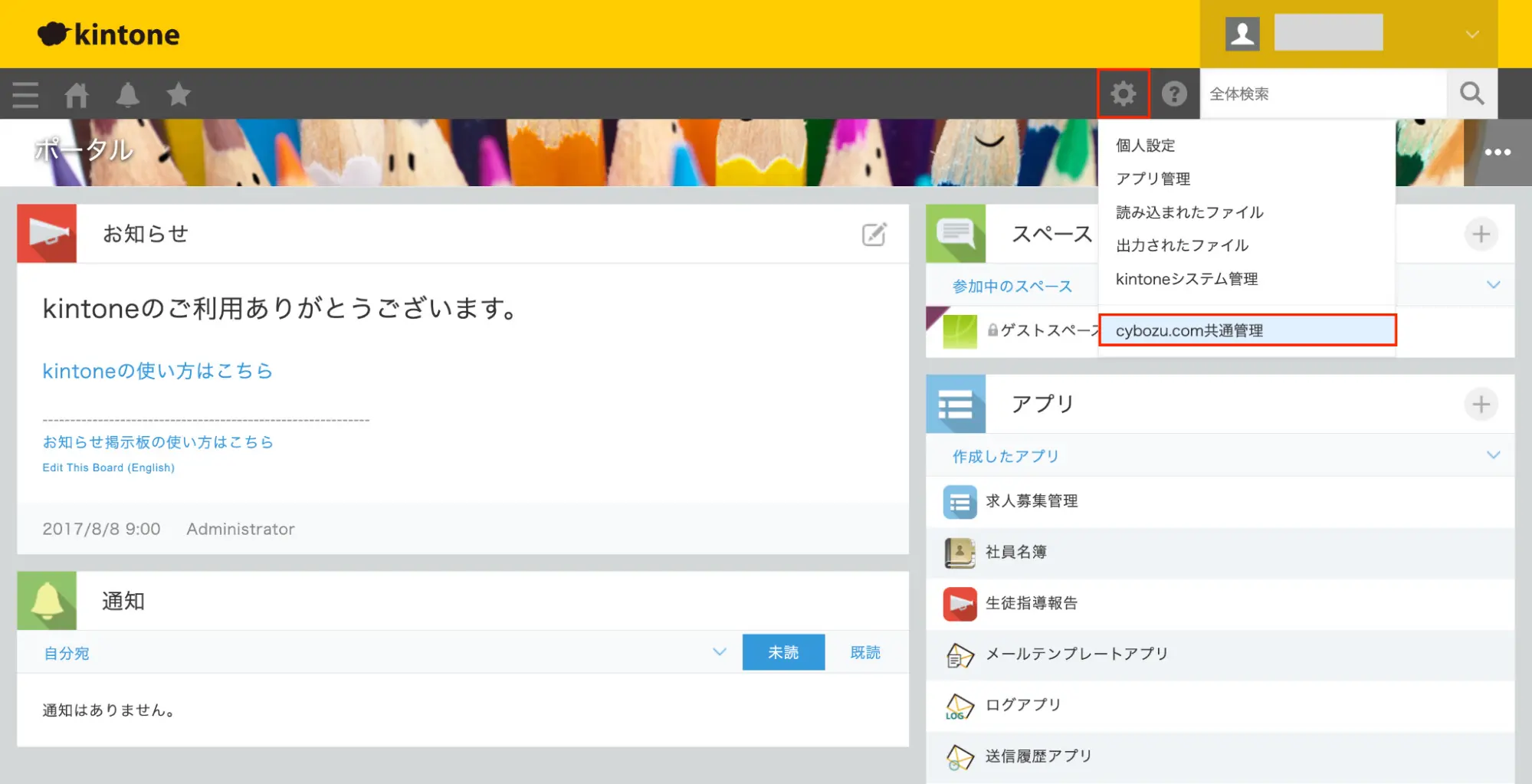

kintoneトップ画面右上の歯車マークから「cybozu.com共通管理」に進みます。

「組織/ユーザー」の設定画面において、メールアドレスを登録するユーザー名の左側の編集ボタンをクリックします。

メールアドレスを入力し、「保存」します。

外部連携の「OAuth」からSlackの連携を「有効」に切り替えます。

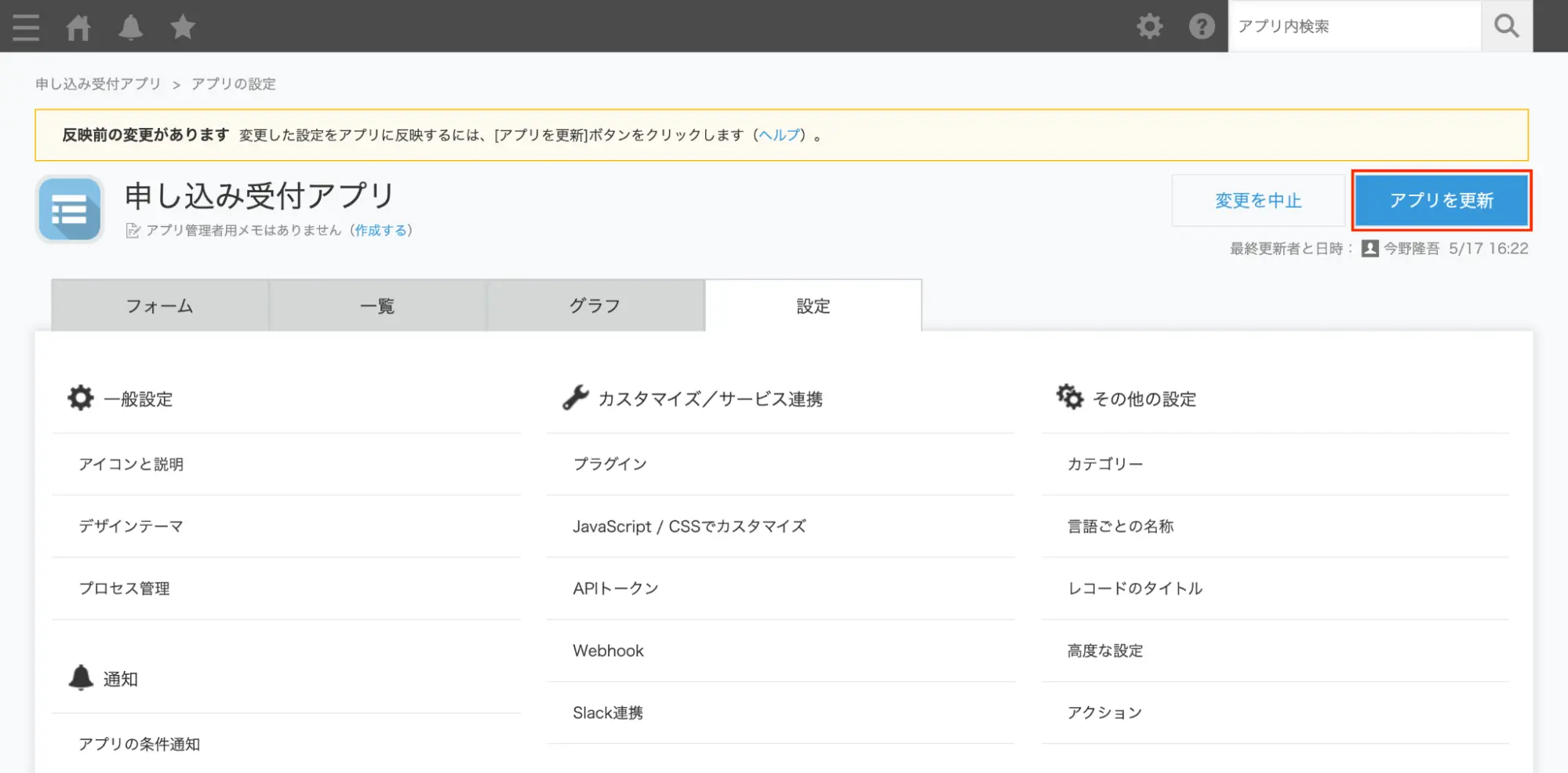

Slack連携を設定したいアプリを開き、右上の歯車マークをクリックします。

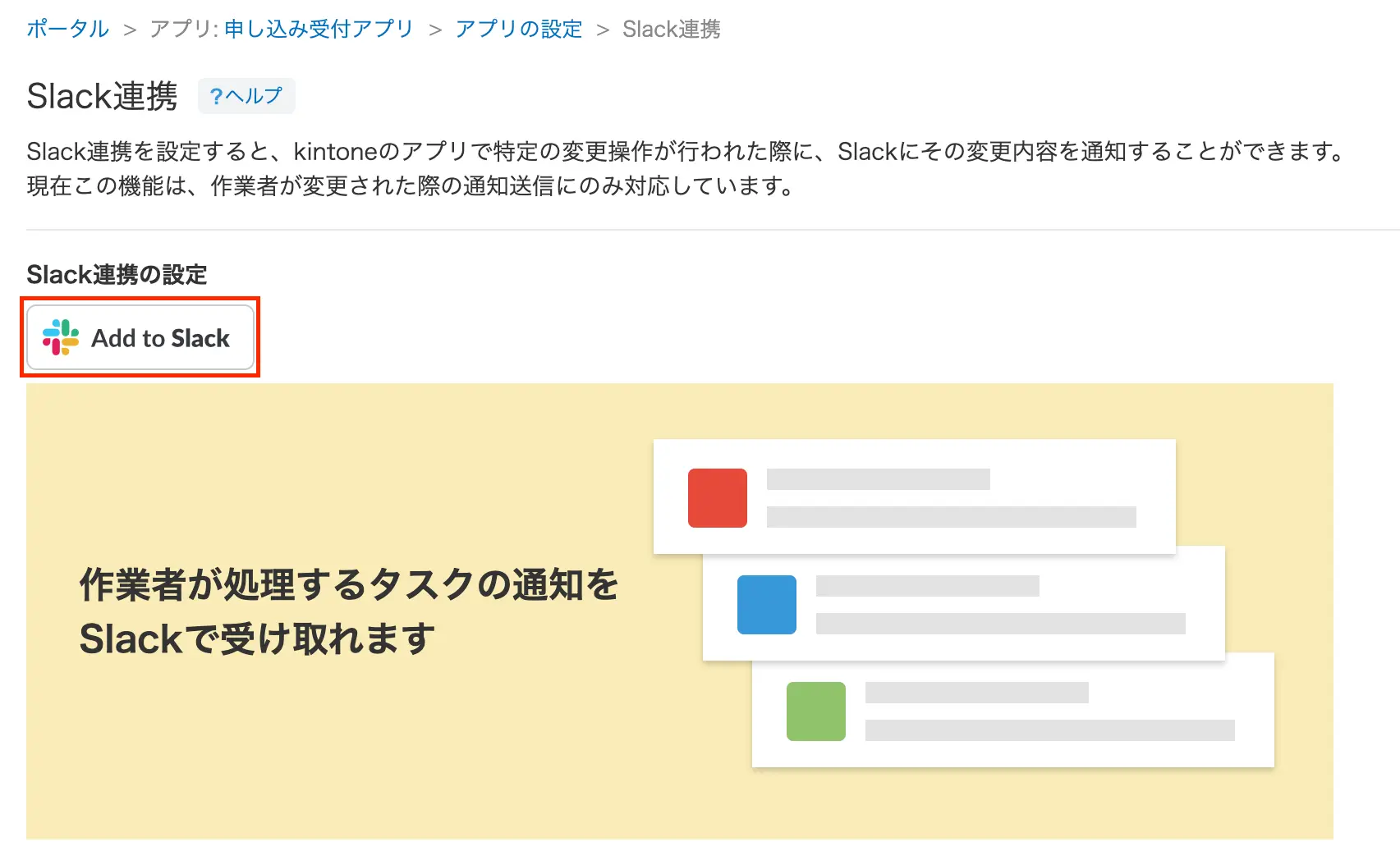

「設定」タブの「Slack連携」に進みます。

「Add to Slack」をクリックします。

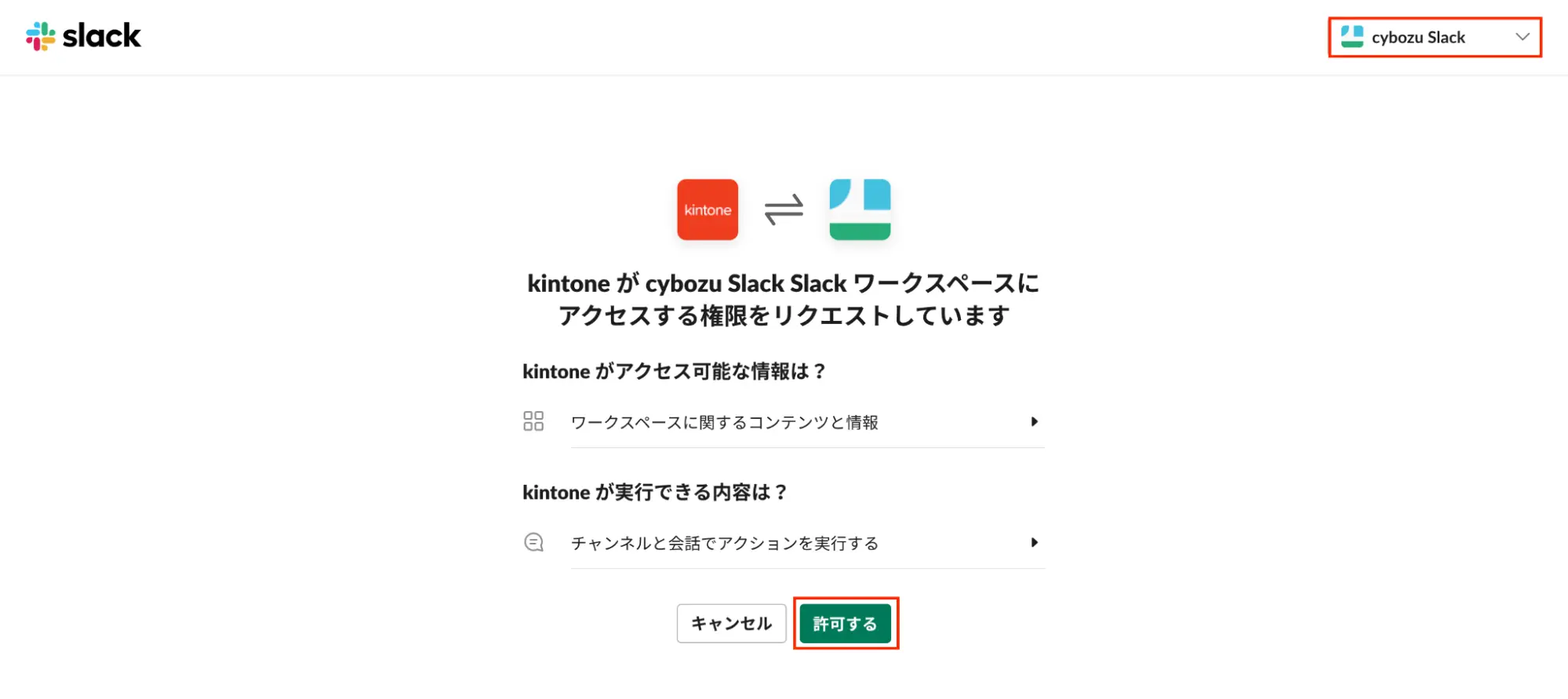

連携するSlackのワークスペースを確認し、「許可する」をクリックします。

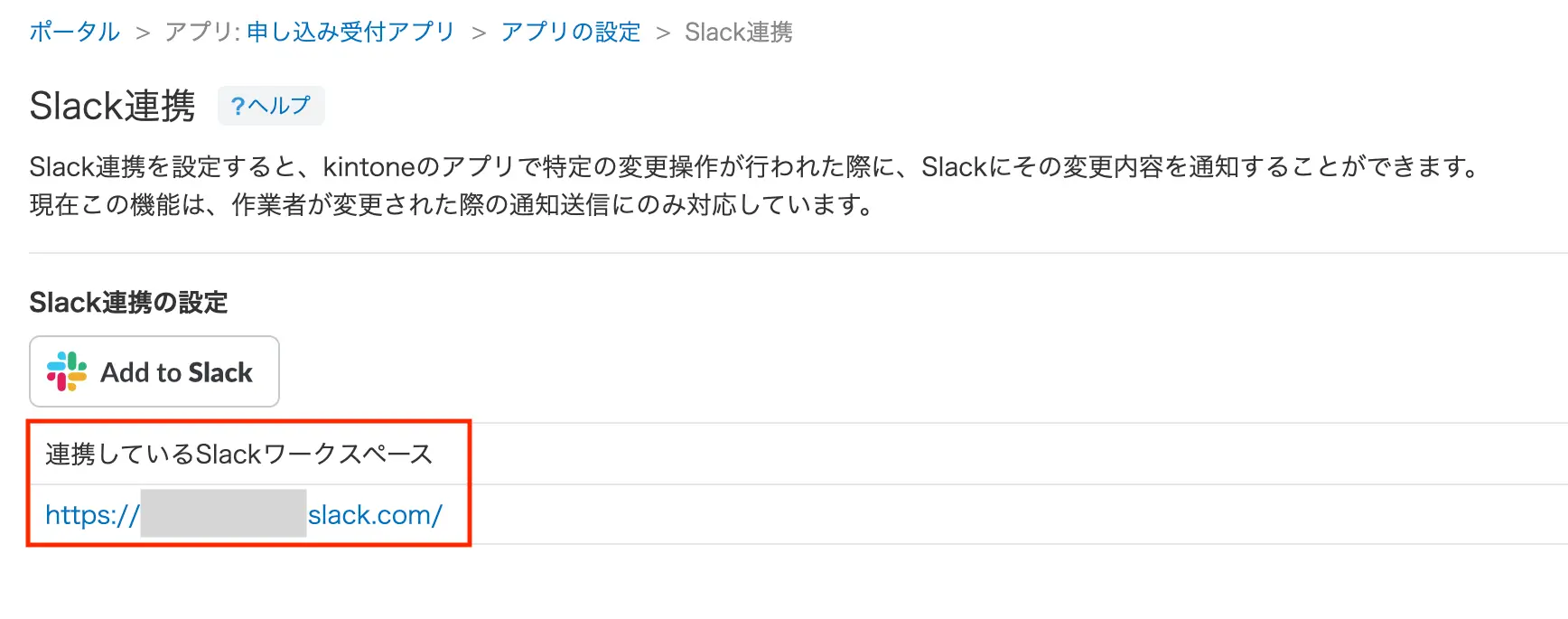

連携されたSlackのワークスペースを確認できます。

また、Slackのワークスペース上では、「Apps」の項目に「kintone」というボットユーザーが追加されます。

アプリの設定に戻り、「アプリを更新」すれば連携完了です。

連携サービスを使って連携

kintoneとSlackとを連携できる「Smart at message for kintone」や「BizteX Connect kintone × Slack コネクタ」といった連携サービスを使う方法もあります。

連携サービスは、基本機能では実現できない細かい条件設定をプログラミングなしで実現できることが強みです。

例えば、「BizteX Connect kintone × Slack コネクタ」はSlackとkintone双方向の連携ができ、slackに入力した内容がkintoneに自動で入力されます。

JavaScriptを使って連携

連携サービスよりもカスタマイズ性の高い連携が必要な場合は、JavaScriptを活用しましょう。通知先チャネルや条件分岐など業務フローに合わせて、柔軟にkintoneとSlackを連携できます。

ただし、エンジニアやプログラミングの知見がある人が社内にいない場合は、開発会社へ依頼する必要があります。

kintoneとSlackの連携を解除する方法

これまでの説明とは反対に、kintoneとSlackの連携を解除する方法を見てみましょう。以下は、基本機能での連携を解除する場合です。

1.「レコード一覧」画面で、「アプリの設定」(歯車)アイコンをクリック

2.「アプリの設定」画面に表示が移ったら、「設定」タブの「カスタマイズ/サービス連携」にある「Slack連携」をクリック

3.連携を解除したいSlackワークスペースの「連携を解除」(✕マーク)をクリックすると、「連携を解除しますか?」と表示。赤い「解除する」ボタンをクリック

4.画面左下の「アプリの設定に戻る」をクリック

5.「アプリの設定」画面、そして「アプリの更新」ダイアログで、アプリを更新

kintoneをもっと便利に使うための連携サービス

kintoneとSlackの連携のように、外部サービスと積極的に連携することで、kintoneの活用の可能性が広がります。

トヨクモが提供するkintone連携サービスを使うことで、kintoneライセンスを持たないユーザーもkintoneの一部機能を使えたり、複数レコードのデータを横断した分析が可能となったりと、様々なメリットがあります。

たとえば、星野リゾート様は、kintone連携サービス5製品を駆使して、GoToトラベルキャンペーンの申請から返金手続きまでの自動化に成功しています。

事例記事:kintone連携サービスの利用で、GoToトラベルキャンペーンの申請から返金手続きまでの自動化に成功した星野リゾート

以下で、トヨクモが提供する各種kintone連携サービスを紹介します。

FormBridge

FormBridgeは、kintoneにデータが自動で保存されるWebフォームの作成ツールです。アンケートフォームやお問い合わせフォーム、Web試験フォームなど、あらゆる用途のフォームをノンプログラミングで作成できます。

kintoneライセンスを持たない人でもkintoneに直接データを登録でき、ユーザーや顧客が入力した情報をkintoneに移し替える必要がないため、入力ミスを防げます。

>関連記事:kintone連携「フォームブリッジ」とは?できること・使い方

kViewer

kViewerは、kintone内の情報を外部に公開できるツールです。

リストビューやカードビューをはじめとする全8種類のビューを、プログラミング不要で作成できます。

原則、kintone内の情報はkintoneライセンスユーザーしか閲覧できませんが、kViewerを通じてkintoneに保存されているデータを、kintoneライセンスを持たない人にも開示できます。kintoneのデータを社内外に共有したい、関係者だけに公開する情報ページを作りたい、といった場合に最適です。

>関連記事:kViewer(ケイビューワー)とは?できること・使い方

PrintCreator

PrintCreatorは、kintone内のデータを使って帳票を作成できるツールです。

kintoneに登録されている社名や金額などの情報を参照して、見積書や請求書などを作れます。

PDFファイルをまとめて出力し、そのままkintoneアプリに保存できるため、データを転記する手間を大幅に削減できます。

>関連記事:プリントクリエイターとは?できること・使い方

kMailer

kMailerは、kintoneのデータを引用してメールを送信できるツールです。

普段社内で使っているメールアドレス(Gmail、office365、SendGridなど)から、kintoneで管理しているメールアドレス宛にメールを個別、または一斉に送れます。

kintone内の日時フィールドと紐づけて送信予約が可能で、メールの送り忘れを防げます。

毎月送るメールマガジンや請求書PDFの添付メール、お試しの期日のリマインドメールの送信などに役立ちます。

>関連記事:kMailerとは?メールワイズとの違い・使い方

kBackup

kBackupは、kintone内のデータを外部のサービスサイトに保存するツールです。

添付ファイルも含めたkintoneアプリ内の全データを、毎日自動でバックアップします。バックアップデータは30日間管理され、すぐに復元可能なため、ハードウェア障害や誤操作、コンピュータウィルスや災害など、日常に潜むデータ消失のリスクを防ぎます。

>関連記事:kBackupとは?できること・使い方

データコレクト

DataCollectは、kintoneの複数アプリ間で情報の収集・計算・加工ができるツールです。IFやSUM、COUNTなどExcelでお馴染みの関数を使って、複数アプリに散在している情報を一元管理できます。スケジュール設定により、定期的な情報集計も可能です。

予算アプリと実績アプリ間でデータを統合したい、毎日定時に売上を自動集計したい、といった場合に有効です。

>関連記事:データコレクトとは?できること・使い方

kintone×Slackでスムーズな情報管理

今回はkintoneの通知をSlackに連携するメリットや連携方法、kintoneをさらに活用できるトヨクモの各種連携サービスを紹介しました。kintoneとチャットツールを連携させることで、通知を一元化でき、スムーズな情報管理を実現できます。

「FormBridge」や「kViewer」などトヨクモの連携サービスを一緒に導入し、kintoneまわりの業務をさらに効率化させましょう。