kintone(キントーン)にできること9選|できないことや活用事例も紹介

『kintone(キントーン)』は、ノーコードで業務アプリを作成できるツールとして、業務効率化やデータ管理をサポートしています。2025年4月時点で、すでに38,000社以上の企業が導入しており、その汎用性とカスタマイズ性が高く評価されています。

企業がkintoneを導入する理由は多岐にわたりますが、導入後に後悔しないためには、導入前に「何ができて、何ができないのか」をしっかり理解しておくことが重要です。

kintoneは多機能で非常に柔軟なツールですが、すべての業務に適しているわけではありません。うまく活用するためには、できること・できないことを把握し、必要なツールやプラグインを組み合わせて最大限に活用することが必要です。

本記事では、kintoneが提供する機能と制約を詳しく紹介し、どのように企業の業務改善に役立つかを解説します。

また、プラグインや外部ツールを活用することで、基本機能をさらに強化する方法についても触れ、導入後の活用に役立つ情報を提供します。導入を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

kintone(キントーン)はできることを拡張するノーコードツール

kintoneは、業務に必要なデータを扱うアプリが100種類以上揃ったクラウドサービスです。

実は、kintoneの運用にはExcelで使うような関数も、プログラミングの知識も一切必要ありません。

既存アプリの利用だけでなく、自社の業務に合わせたアプリも簡単に作成できます。

お時間のない方は以下の動画をチェック。kintoneについて、3分でざっくりご理解いただけます。

kintoneをもっと便利に使うなら「連携サービス」を知ろう

関連記事:kintone(キントーン)ライセンスの料金プラン|契約方法も解説

kintoneでできること9選

kintoneにできることとして、以下の9個を紹介します。

- 業務に合わせたアプリ作成

- 顧客・案件データベースの管理

- 稟議・承認フロー

- 問い合わせ管理

- 文書・資料の共有と管理

- スケジュール管理

- 社内でのコミュニケーション

- 日報管理

- 現場のアイディアの共有

kintoneを導入して自社の課題解決につながるか把握するためにも、それぞれ確認してみましょう。

1)業務に合わせて簡単アプリ作成

kintoneには、既存のアプリが多数あり、導入直後からダウンロードして利用できます。また、既存のアプリをそのまま使うのではなくカスタマイズしたり、自社の運用形態に合うアプリを簡単に作成したり、どちらもほぼカーソル操作だけで簡単にできます。

さらに、kintoneはPCだけでなくスマホやタブレットの画面サイズにも対応しているので、出先での業務にも手軽に使用可能です。

さて、そのkintoneのアプリでは具体的に何ができるのか、いくつか見ていきましょう。

2)顧客・案件データベースの管理

顧客や案件のデータベース化には、アプリストアからダウンロードできる顧客リストアプリや案件管理アプリがおすすめです。

顧客リストアプリでは相手先の企業名、担当者の連絡先、顧客ランクなどをまとめて管理できます。案件管理アプリではこれに加えて、それぞれの案件の見込み時期や活動履歴なども管理可能です。

日時や顧客ランクなど条件を指定して表示するレコードを絞り込んだり、売上や案件数などをグラフ化することも簡単にできるので、活動報告や分析もスムーズになります。

また、レコード上でコメントのやりとりが可能なので、社外との活動履歴と社内のやりとりを一元管理できます。

3)稟議・承認フロー

社内稟議・経費申請などの申請・承認には、プロセス管理機能が活用できます。プロセス管理機能は、複数のユーザーが作業する必要のあるレコードの処理状況を「ステータス」として管理する機能です。

たとえば、物品購入申請アプリでは、「未申請」のレコードを申請すると「申請中」にステータスが変わり、承認者に通知が届きます。

毎度、承認を得るために上長を探したり、待機したりする必要がなくなり、双方にとって負担を軽減できる機能となっています。

4)問い合わせ管理

問い合わせ管理アプリでは、顧客からの問い合わせ内容や対応の進捗状況を共有することができます。それぞれの対応状況を「完了」「未対応」「対応中」とステータスで区別できるので、対応漏れを防ぐことも可能です。

また、問い合わせに対応するための社内の連絡や、相談もレコード上のコメントで行えて、対応履歴も細かく記録できるため、イレギュラーへの対応をノウハウとして蓄積できます。

5)文書・資料の共有と管理

資料の管理や共有には、ファイル管理アプリがおすすめです。画像ファイルや文書などを、レコード上に添付する形でまとめて管理できます。

マニュアルの更新や提案資料の修正などでファイル数が増えてきても、絞り込みや並べ替えの機能で、すぐさま最新版のファイルにアクセスできます。

さらにアプリ内検索では、タイトルや日付のみならず添付ファイルの中身まで全文検索が可能であり、膨大な資料を管理するには欠かせないアプリです。

6)スケジュール管理

kintoneにはカレンダー形式の表示機能があり、スケジュール管理にも活用できます。日誌フィールドを追加しておけば、スケジューラーと活動記録の一体化も可能に。日時で指定できるリマインダー機能もあるので、対応漏れなども防止できます。

7)社内でのコミュニケーション

kintoneは社内チャットツールの機能があり、部署やチームごとに分けてコミュニケーションが取れます。

議題ごとにスレッドを立てて議論を行えるため、チャットの内容を整理しやすく、見返したいときもすぐにスレッドを探せるでしょう。

社内専用のチャットツールとして使うことで、機密情報も共有しやすくなります。社外の人と同じ連絡ツールを使用する際に、誤って社外の人に社内の情報を送るなどのトラブルを防げるでしょう。

また、レコード内のコメント機能を利用することで、データを軸にコミュニケーションを取れるようになります。

8)日報管理

日報管理アプリを作成して、社員が日報を作成したり上司がチェックしたりできます。

kintoneで日報管理アプリを作る際、以下の入力欄を設けると管理しやすいです。

- 日付

- 名前

- 部署

- 業務内容

- 目標達成度

- 所感

以上のフォームを作成すれば、従業員が簡単に日報を記載できるようになります。

スマホでも利用できるため、営業先や外出先でも日報を書ける点もメリットです。会社に戻って日報を書く手間が減り、移動時間をほかの業務に充てられるようになるでしょう。

日報管理アプリでは、上司が部下の日報に対してコメントを入れる機能をつけることも可能です。双方でコミュニケーションを取れるようになり、部下にトラブルがあった際はすぐに日報上でアドバイスできるようになります。

9)現場のアイディアを業務改善に

kintoneのアイディアボックスアプリでは、従業員から業務にまつわるアイディアを常時収集できます。思いついたときに気軽に投稿できるだけでなく、コメント機能を活用して各アイディアに対するディスカッション、ブラッシュアップもその場で行えます。

たとえば他の運用中アプリに対する目安箱として活用すれば、使用感や改善案を収集、反映して、より現場の業務に即したアプリを作成可能に。アプリの作成や仕様変更が簡単なkintoneの長所を、最大限活かせます。

以上、9つの「できること」をご紹介しましたが、自由度の高いkintoneは「なんでもできる」と言われても不思議はないほど、多くのことが叶います。導入を検討中の方はぜひ30日間無料お試しをご利用ください。

kintoneでできないこと

kintoneの基本機能でできないことには、以下の7つがあります。

- Excelのような複雑な表計算

- 柔軟なデザインのアプリ作成

- 専門的なプログラミングが必要なアプリ作成

- ライセンスのない外部ユーザーとの情報共有

- 専門性の高い基幹システムの代替

- 複数アプリをまたぐデータの集計

- 大量のデータ処理や保存

基本機能でできないことを実現する方法もお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

1.Excelのような複雑な表計算

kintoneにも自動計算機能はありますが、簡単に入力できる反面、Excelに比べて対応できる関数は少なくなっています。基本的な四則計算、SUM・IF・AND・DATA_FORMATなどには対応しており、一般的な集計業務には問題なく使えますが、会計業務に特化したツールとしては使えません。

kintoneが対応できる関数の一覧は、こちらから確認できます。

kintoneを複雑な会計業務に使いたい場合は、DataCollectなど、別途プラグイン・連携サービスが必要になります。

2.柔軟なデザインのアプリ作成

kintoneはデータベース型のアプリや掲示板アプリを得意としている一方、それ以外の、たとえば請求書の作成や印刷ツールやメール配信ツールなどの作成はできません。

kintoneで通話をしたり、メール配信をしたりするには、別途プラグイン・連携サービスが必要になります。

たとえば、kMailerであればkintone内で管理している顧客や従業員などのメールアドレスに対し、Gmailやoffice365など普段のアドレスからメールを個別/一斉送信できます。kintone上のテキスト・添付ファイルなどを引用できるので、請求書送付業務などに便利です。

3.専門的なプログラミングが必要なアプリ作成

kintoneではノーコードで簡単にアプリを作成できる一方、複雑なプログラミングが必要なアプリを作成することはできません。したがって、大規模開発などにおいて求められる複雑な機能には対応できないこともあります。

自社の求めるプログラムがkintoneで実現できるのか不安な場合は、セミナーの受講やオンライン窓口での相談も可能です。

4.ライセンスのない外部ユーザーとの情報共有

kintoneは、ユーザー間で情報共有するための掲示板としては非常に優秀です。

しかし、アカウントを持っていない従業員や外部のパートナー企業、顧客などに対しては、アプリ内のデータをリアルタイムで共有したり、書き込みをしてもらったりすることはできません。

外部とも情報共有できる掲示板機能を期待するなら、kintone内の必要なデータを外部公開できるkViewerや、フォーム回答によってkintoneに情報登録ができるFormBridgeなどの連携サービスが必要になります。

5.専門性の高い基幹システムの代替

kintoneは業務アプリをノーコードで構築できる汎用的なツールですが、財務会計や生産管理、在庫管理などの専門性が高い基幹システムを完全に代替するには不十分です。

基幹業務システムは、法制度への対応やリアルタイムな在庫反映、複雑な業務ロジックなどが求められるため、kintone単体では対応が難しいのが実情です。

既存システムとのデータ連携や大規模な運用も、専用システムと比べてハードルが高くなります。

ただ『DataCollect』のようなkintone連携サービスを活用すれば、kintone単体では難しい在庫や売上、案件数などの管理をスムーズに行えるでしょう。

6.複数アプリをまたぐデータの集計

kintoneでは、アプリごとにデータが独立して管理されており、異なるアプリ間のデータを集計したり分析したりする機能は備わっていません。

たとえば、顧客アプリと受注アプリから情報を横断的に抽出し、ダッシュボードで集計するには、JavaScriptによるカスタマイズや外部サービスの活用が必要です。

アプリ間の連携設定や運用ルールが複雑になると、管理コストやミスのリスクも高まるでしょう。

トヨクモが提供する『DataCollect』を活用すれば、アプリ間のデータをExcelのように簡単に集計でき、業務の可視化や進捗管理の効率化が図れます。

たとえば、複数部門が入力したデータを一元的に確認できるため、報告や集計作業の手間が大幅に削減され、タイムリーな意思決定が可能になるでしょう。

7.大量のデータ処理や保存

kintoneは、中小規模の業務改善に向いたクラウドサービスのため、数十万件~数百万件といった大規模なデータの処理や保存には向いていません。

たとえば、1アプリあたりの登録件数や添付ファイルの容量上限があるため、アクセスが集中すると、表示速度や操作性が低下する可能性もあります。

レコードの一括登録や更新、大量のファイル検索など高負荷の処理では、専用の業務システムに比べるとパフォーマンスが劣るでしょう。

連携サービスやプラグインの活用によりkintoneでできること

kintoneが外部サービスの連携やプラグインでできることは、主に以下の5つです。

- ライセンスのないユーザーとの情報共有

- Webフォームの作成

- スケジュールの視認性向上

- マーケティングで得た情報の有効活用

- 通知機能の最適化

外部ツールとプラグインによってツールを導入する目的を達成できるかもしれないので、ぜひ参考にしてみてください。

1.ライセンスのないユーザーとの情報共有

kintoneのライセンスを持たない人に情報共有をしたい場合、その人たちが閲覧できるぺージをkintone上で作成できます。

代表的な連携サービスとしてkViewerがあり、ノーコードで情報共有用のWebぺージを作成することが可能です。

たとえば、kViewerのリストビューという機能を使えば、お知らせページを作成でき、会社の最新情報やお知らせを社員全員に向けて共有できます。

ライセンスを持たない人にも情報共有できることで、費用を抑えて運用できる点がメリットです。月7,000円から利用できるため、月1,800円のスタンダードプランを4人以上加入する場合にお得になります。

kViewerについては以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:kViewer(ケイビューワー)とは?できること・使い方

2.Webフォームの作成

kintoneのプラグインを導入すれば、問い合わせフォームやWebアンケート、社内申請システムなどのWebフォームを作成できます。

Webフォームを作成できる代表的な連携サービスとして、FormBridgeがあります。

FormBridgeは、ライセンスを持たない人が入力可能なフォームを作成できるkintone連携サービスです。フォームに回答したユーザーの情報はレコードに追加されるため、データをすぐに集計・分析できます。アンケート結果をPCに転記する手間がなくなり、誤入力や入力忘れを減らせるのがメリットです。

フォームはノーコードで簡単に作成でき、用途に合わせて自由に作成できます。

電話でのお問い合わせから問い合わせフォームに切り替えることで、コールセンターの負担削減にもつながるでしょう。

FormBridgeでできることは、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:kintone連携「フォームブリッジ」とは?できること・使い方

3.スケジュールの視認性向上

基本機能ではスケジュールの色分けや開始日~終了日の表示などができませんが、プラグインを導入すれば視認性を高められます。

たとえば、カレンダーPlusというプラグインを使用すれば、以下のようなことが可能です。

- 週ごとや日ごとのスケジュールの表示

- 予定の色分け

- ドラッグ&ドロップによる予定の変更

基本機能にない要素が拡張されることで、見やすく使いやすいスケジュール表を作成できるでしょう。

外部のスケジュール管理ツールで予定を管理し、kintoneでデータ分析するのもひとつの手です。

トヨクモのスケジュール管理ツール「トヨクモ スケジューラー」を活用すれば、登録した予定をkintoneにレコードとして自動登録でき、タスク管理や案件の進捗管理に活用できます。担当者ごとの業務状況をすぐに把握できるので、担当者ごとの業務量の調整や迅速なトラブルの対応に役立つでしょう。

また、kintoneにある会社情報を用いれば、トヨクモ スケジューラーで予定を登録する際に

社名を検索して会社名を入力でき、入力ミスや予定の追加にかかる時間を減らせます。

ほかにもトヨクモ スケジューラーには以下のような機能があります。

- 社員全員の空き状況を一画面で確認できる機能

- 会議室や社用車の予約ができる機能

- 社外の人にURLを送るだけでスケジュールを調整できる機能

kintoneと連携してデータ分析ができるだけではなく、日程調整を効率化できる機能が多数実装されているのが、トヨクモ スケジューラーの特徴です。

トヨクモ スケジューラーについては以下の記事でより詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:日程調整の新時代「トヨクモ スケジューラー」とは?

4.マーケティングで得た情報の有効活用

MA(マーケティングオートメーション)ツールのAdobe Marketo Engage(Marketo)と連携すれば、マーケティングで得られた情報を有効活用できます。

Marketoから得た顧客情報をレコードに登録でき、登録情報をもとに営業の案件管理をおこなったり、リード情報を可視化したりできます。

たとえば営業に必要な情報だけを連動させることも可能で、営業部門が顧客情報を精査する手間を減らせる点もメリットです。kintoneとの連携によってマーケティング部門だけではなく、営業部門の業務効率化も実現できます。

5.通知機能の最適化

SlackやChatworkなどのコミュニケーションツールを利用している場合は、kintoneと連携することで、通知を受け取れるようになります。

kintoneの通知はタイトルしか表示されず、重要な連絡がkintoneで届いたとしても通常の連絡だと思いこんでしまい、返信の漏れやタスク漏れのリスクがある点がデメリットです。

一方SlackやChatworkと連携させることで、タスクの情報や顧客情報などを含めた具体的な通知内容を受け取れます。通知からkintoneを立ち上げることも可能で、毎回kintoneを開く手間を省ける点もメリットです。

タスクが完了した通知や承認・申請の通知などを届けられ、確認漏れを防げるでしょう。

kintoneでできることを拡張するおすすめの連携サービス

kintoneでできることを拡張するおすすめのkintone連携サービスとして、幅広い業務に活用できるようになる『トヨクモのkintone連携サービス』について、できることを一覧でまとめたので参考にしてください。

| トヨクモのkintone連携サービスの種類 | できること |

| FormBridge(フォームブリッジ) | kintoneと連携したWebフォームを簡単に作成できる |

| kViewer(ケイビューワー) | kintoneのデータを外部に公開できる |

| kMailer(ケイメーラー) | 顧客データ内のアドレス宛にメールを一斉送信できる |

| PrintCreator(プリントクリエイター) | kintoneのデータをワンクリックで書類出力できる |

| DataCollect(データコレクト) | 複数アプリをまたいだデータを集計できる |

| kBackup(ケイバックアップ) | さまざまなバックアップ機能でデータの保護を支援できる |

『トヨクモのkintone連携サービス』はkintoneのできないことをできるようにして、可能な業務の幅を大きく広げる効果が期待できます。

気になる方は、一度30日間の無料お試しを体験して、自社への導入を検討してみてください。実際に使ってみることで、自社との相性を確かめた上で、安心して導入できます。

kintoneを導入する5つのメリット

kintoneのメリットとして、以下の5点があります。

- 業務効率が上がる

- カスタマイズ性が高い

- 視認性・操作性が高い

- サポート体制が充実している

- 時間・場所を問わずに利用できる

kintoneの特徴を具体的にイメージできる内容になるので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、導入するメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく紹介しています。あわせてお読みください。

関連記事:kintoneを導入するメリット・デメリットとは?基礎知識や導入ポイントを解説

1.業務効率が上がる

自社に必要な業務アプリを作成することで、事務作業を自動化できます。

たとえば、バイトのシフトを作成したいのなら、バイトスタッフにシフトの申請フォームを入力してもらうだけで、kintoneでシフト表を作成できます。

従来のような紙でのシフト申請の場合、バイトスタッフを管理する担当者が紙を見ながらシフト表を作成しなければなりませんが、自動化されることで手間を減らせるでしょう。

業務効率化によってほかの作業に充てられるようになり、担当者の負担を減らせます。

2.カスタマイズ性が高い

kintoneでは、自社の課題にあったアプリや自社特有のルールに沿ったアプリを自由に作成できるのがメリットです。

たとえば、企業の研究職では工数管理をExcelで実施していましたが、これまで以下のような課題がありました。

- 総務が集計に手間と時間がかかっていた

- 誰がどのプロジェクトに工数をかけているのか把握できない状態であった

そこで、kintoneを導入し、研究員が工数を記入できるアプリを作成した結果、工数を自動集計できるようになりました。集計が自動化されることで、入力ミスや集計ミスも削減します。

プロジェクト別や担当者別での工数を把握でき、これまでExcelでは不可能であったデータ分析も可能になりました。

kintoneはカスタマイズ性が高いので、一般的なツールには搭載されていない、自社の問題点を解決できる機能が搭載されたアプリを作成できるでしょう。

3.視認性・操作性が高い

kintoneはデザインや使いやすさにこだわっているサービスで、はじめてアプリ制作やアプリを利用する人に親切な設計になっています。

エンジニアでない人やPC操作に慣れていない人でも、マウス操作のみでアプリを作成することが可能です。

実際にkintone導入担当者の93%が非IT部門であるため、ITに詳しくない人でも扱いやすいことが分かります。

4.サポート体制が充実している

kintoneはサポート体制が充実しており、トラブルがあった際も解決してもらえるのがメリットです。

電話・メール・チャットでのカスタマーサポートがあり、営業時間内ならいつでも質問できます。

導入後だけではなく、導入前のサポートがある点も特徴です。kintone紹介セミナーで活用方法を知れたり、導入の進め方や価格などの相談ができたりします。

kintoneのオフィシャルパートナーに相談し、導入サポートをしてもらうことも可能です。オフィシャルパートナーに導入を依頼することで、自社の課題にあったアプリを作成してもらえ、導入後すぐに運用をはじめられます。

5.時間・場所を問わずに利用できる

kintoneはマルチデバイスに対応しており、スマートフォンやタブレット端末でも利用可能です。

場所や時間問わず利用でき、外出先や出向先などでも情報の登録・更新やチャットを行えます。

在宅ワークでもネット環境さえあれば問題なく利用できるため、リモートで働く社員が多い企業に向いています。

ただし、スマートフォンで利用するとできないこともあるので注意が必要です。詳しくは以下の記事で紹介しているので、あわせてお読みください。

関連記事:モバイルでkintoneを利用するには?モバイルでできることや活用方法を紹介

kintoneを導入する際の注意点

kintoneを導入する際の注意点は、以下の5つです。

- ユーザー数に応じて費用も増える

- 同じようなアプリが乱立しやすい

- アプリ作成のミスによるトラブルの可能性がある

- 全体のアプリ設計をした上で運用する

- 信頼や実績のないプラグインや連携サービスは導入しない

kintoneのメリットと注意点を考慮して、自社に必要か判断しましょう。

1.ユーザー数に応じて費用も増える

kintoneはスタンダードコースで1ユーザーあたりの料金が月額1,800円(税抜)です。最小契約ユーザー数が10人であることから月額18,000円(税抜)かかります。

ユーザー数に比例して費用が高くなるため、社員の人数が増えた場合や会社規模を拡大した場合にkintoneにかかる費用負担が大きくなるでしょう。

さらにプラグインや外部ツールを導入すると、よりコストがかかります。プラグインによっては月5万円の費用を支払うものもあるため、導入は慎重に決めることが大切です。

事前に必要な機能を洗い出し、予算とのバランスを考慮してからkintoneの導入を決めましょう。

2.同じようなアプリが乱立しやすい

kintoneではアプリを簡単に作成できますが、むやみに作ってしまうと同じようなアプリが乱立するリスクがあります。

アプリ作成の上限数はスタンダードコースで1,000個までです。従業員一人ひとりが多数のアプリを作ってしまうと上限に達し、現場で必要としているアプリがすぐに作れなくなるおそれがあります。

アプリの数を把握し、適切に運用するには、システム全体を把握する人とアプリ作成者を決めることが大切です。

アプリの作成ルールを作り、乱立しないよう運用することでトラブルなくkintoneを扱えるようになるでしょう。

3.アプリ作成のミスによるトラブルの可能性がある

設計ミスがあるとデータ構造が破綻して動作不良を起こす可能性があります。

たとえば、マスターデータを適切に抽出できず重複したデータが生み出されたり、情報が存在しないため連携ができずにエラーが発生したりするトラブルが発生します。

kintoneにあるデータを活用してアプリを作成する場合、kintoneのアプリの関係性やデータベースを考慮して設計するのが大切です。kintoneを扱う際、プログラミングの知識はなくても問題ありませんが、データベースの仕組みは最低限知っておくことをおすすめします。

4.全体のアプリ設計をした上で運用する

kintoneを導入する際は、全体のアプリ設計をした上で運用を開始しましょう。kintoneは直感的な操作でアプリを作成できるため、現場担当者でも簡単に導入や活用が可能です。

しかし、全体の業務フローや他アプリとの関係性を考慮せずに個人の判断でアプリを作り始めると、データの重複や非効率な運用など、後々の管理負担につながるでしょう。

たとえば、同じ顧客情報が複数のアプリに分散して存在すると、更新のたびに整合性を保つ必要があり、ミスや手間が増える可能性があります。

そのため、導入前には全体の業務を棚卸しし、どの情報をどこで管理するか設計することが重要です。どのアプリがどう連携するかといった、アプリの全体設計をチームで話し合いましょう。

5.信頼や実績のないプラグインや連携サービスは導入しない

kintoneは拡張性が強く、さまざまなプラグインや連携サービスを活用できますが、信頼や実績のないサービスをむやみに導入するのは避けましょう。

口コミや評判も乏しく導入実績のないサービスの場合、動作不良による業務トラブルやセキュリティリスク、突然のサポート終了といったリスクがあります。

とくに、データを外部に連携するようなプラグインを使う場合、情報漏洩のリスクが伴います。そのため、提供している企業やサポート体制、更新頻度などをよく確認することが重要です。

プラグインや連携サービスを導入の際は、評判や口コミ、導入企業などを参考に公式マーケットから選び、トライアルで動作検証した上で正式に導入しましょう。

kintone導入に向いている企業

kintoneの導入に向いている企業の特徴は、以下のとおりです。

- 自社に合わせたアプリで業務効率化したい企業

- 円滑な社内コミュニケーションを促進したい企業

- 複数の業務を少ない人数で担当している企業

- コストをかけずに手軽にシステムを導入したい企業

それぞれ具体的に解説するので、自社の特徴と照らし合わせながら、kintone導入の参考にしてください。

自社に合わせたアプリで業務効率化したい企業

kintoneはノーコードで自由にアプリを作成できるため、自社独自の業務フローに合わせて業務効率化を図りたい企業におすすめです。

たとえば、一口に顧客管理といっても、会社ごとに管理項目や必要なプロセスは異なります。

kintoneなら、企業ごとが抱える必要な課題に柔軟に対応でき、定型業務の効率化や情報の一元化が可能です。

円滑な社内コミュニケーションを促進したい企業

kintoneはコメント機能や通知機能を活用して、アプリ上でリアルタイムにやり取りができるため、円滑な社内コミュニケーションを促進したい企業に向いています。

個別のチャットやメールに頼らず、業務内容と連動した会話ができるため、情報の共有忘れや確認ミスを減らすことが可能です。

部署をまたいだプロジェクトやリモートワーク環境でも、スムーズなコミュニケーションができる点がkintoneの魅力といえるでしょう。

複数の業務を少ない人数で担当している企業

中小企業やスタートアップのように限られた人数で、多岐にわたる業務を行っている企業にとって、kintoneの導入は有効です。

kintoneを活用すれば、ひとつのツールで顧客管理や案件進捗、請求処理などを一元管理でき、作業の手間を大幅に軽減できます。

アプリ同士を連携させて自動化も図れるため、少人数でも高い業務効率を維持できるでしょう。

コストをかけずに手軽にシステムを導入したい企業

kintoneは月額制で大きな初期費用がかからないため、できるだけコストを抑えながらシステムを導入したい企業におすすめです。

アプリのノーコード構築が可能なため、IT人材が社内にいなくても、自分たちで業務アプリを作成でき、外注費や長期の開発期間が不要な点もメリットです。

30日間の無料体験もできるため、まずはお試しで導入してみて、段階的に活用範囲を広げたい企業にも向いているでしょう。

kintone導入に向いていない企業

一方、kintoneの導入に向いていない企業の特徴は、以下のとおりです。

kintoneが向いていない企業の特徴は、以下の2点です。

- 特定の業務に特化したシステムのみが必要な企業

- プラグイン導入費用を捻出できない企業

導入前は必ず、支援内容や費用を確認し自社に合うか検討した上で、利用開始しましょう。

特定の業務に特化したシステムのみが必要な企業

kintoneは汎用性が高く、さまざまな業務に対応できますが、特定の業務に特化したシステムを求める企業には向いていません。

たとえば、「給与計算だけしたい」「会計業務のみ行いたい」など、特定の業務に特化したシステムを求める場合は、別の専門ツールを検討することも必要です。

kintoneは万能的なツールですが、単体の機能に特化したツールの代替に不向きなことは把握しておきましょう。

プラグイン導入費用を捻出できない企業

kintoneは基本機能でも多くの業務に対応できますが、より高度な機能を実現するにはプラグインや外部サービスの導入が必要なため、kintone以外の導入費用を捻出できない企業には不向きです。

事前に業務内容を確認し、kintoneだけで完結する活用範囲であれば問題ありませんが、プラグインや外部サービスの導入が必要になる場合は、全体の予算を把握しておきましょう。

まずは無料体験で実際に活用してみて、プラグインや外部サービスの必要性を確認することも大切です。

kintoneで企業・自治体のできることを拡大した活用事例

最後に、kintoneで企業や自治体のできることを拡大した事例を8つ紹介します。

- 帳票作成・送付にかかる作業時間を3,800分短縮|クリーンテック

- 新規システムの作成時間を90%以上短縮|BABY JOB

- 1キャンペーンあたり160時間の工数削減|京セラ

- アンケート集計時間を85時間削減|カクイックス

- 市役所への各種手続き・申し込みをオンライン化|旭川市役所

- 選挙業務から育児支援まで活用|下妻市市役所

- 検査キットの申請対応にかかる時間を43,000時間を削減|神奈川県

- 庁内外の情報共有を効率化|大阪府

実際に活用した事例を参考に、自社への導入を検討してみてください。

帳票作成・送付にかかる作業時間を3,800分短縮|クリーンテック

クリーンテックは、営業効率化のためSFAツールを導入していたものの、現場や事務部門との連携に限界があり、情報の伝達漏れや業務の非効率が課題となっていました。

kintoneを導入後は、自社業務に合わせたアプリの構築と情報の一元管理を実現。さらに、帳票出力の工数削減には『PrintCreator(プリントクリエイター)』を活用し、見積書やラベル作成がスムーズになりました。

問い合わせ対応には、『FormBridge(フォームブリッジ)』を導入し、フォームの柔軟な設計や対応状況の可視化も可能にしたことで、業務効率だけでなく現場の意識改革にもつながる成果を上げています。

関連記事:帳票作成・送付にかかる作業時間を3,800分短縮!社員の改善意識の醸成にも成功したkintone×トヨクモkintone連携サービスの活用方法

新規システムの作成時間を90%以上短縮|BABY JOB

BABY JOBは、新規事業「お昼寝用シーツのサブスク」立ち上げにあたり、リアルタイムな情報連携や開発リソース不足、スピーディなリリースといった課題を、kintoneとトヨクモ製品の連携で解決しました。

非エンジニアの担当者がわずか1週間で業務システムを構築し『kViewer(ケイビューワー)』で保育施設との情報共有、『FormBridge(フォームブリッジ)』で発注フォーム作成、『PrintCreator(プリントクリエイター)』や『kMailer(ケイメーラー)』で帳票の発行と送信を実現しています。

ノーコードで柔軟に運用でき、施設側の要望にも迅速に対応できる仕組みとして、新規事業に最適な開発環境を構築しています。

関連記事:kintone xトヨクモkintone連携サービスのスピード感と柔軟性で構築時間を90%以上短縮!

1キャンペーンあたり160時間の工数削減|京セラ

京セラは、情報が個人に閉じたExcelやメール業務の非効率を解消するため、現場主導でkintoneを導入し、業務情報の一元管理やワークフローの整備を実現しました。

さらに、FAXによるアナログな申込業務を見直し、『FormBridge(フォームブリッジ)』や『kViewer(ケイビューワー)』『kMailer(ケイメーラー)』などのトヨクモ製品を活用。kintoneとの相乗効果で、手入力や転記作業を削減し、1イベントあたり160時間の業務効率化を達成しました。

また『kBackup(ケイバックアップ)』の導入でデータ消失リスクも軽減したことで、現場主導のDXを安心して推進できる体制を整えています。

関連記事:1キャンペーンあたり160時間の工数削減!京セラが語るkintone連携サービス導入と現場主導のDX

アンケート集計時間を85時間削減|カクイックス

カクイックスは、旧システムの限界と新規事業立ち上げを機にkintoneを導入。病院ごとにゲストスペースを設けることで、セキュリティの高い情報共有体制を構築しました。

さらにトヨクモ製品を段階的に導入し、『PrintCreator(プリントクリエイター)』による書類出力の自動化や、『FormBridge(フォームブリッジ)』による見積書作成・社内申請のペーパーレス化を実現しました。

また『kViewer(ケイビューワー)』を活用することで、外部との進捗共有もスムーズに。業務の効率化だけでなく、情報精度の向上やペーパーレス推進にもつながり、社内外の業務連携がより円滑に行えるようになっています。

関連記事:アンケート集計時間を85時間削減、書類作成時間を1/6に短縮!アナログ業務のデジタル化を続々と実現したトヨクモkintone連携サービスの活用方法

市役所への各種手続き・申し込みをオンライン化|旭川市役所

旭川市では、全業務の42.3%を占めていた紙を使った業務の削減を目指し、kintoneとトヨクモ製品の『FormBridge(フォームブリッジ)』や『kViewer(ケイビューワー)』『PrintCreator(プリントクリエイター)』を連携導入しました。

就学・教育相談業務では、従来は最大10枚以上の紙の申請書と郵送・電話によるやり取りが必要でしたが、フォームのオンライン化と情報共有の効率化により、年間350時間から約200時間へと業務時間を4割削減しました。

また、災害や野生動物の出没などの情報発信や支援金申請対応にもkintoneの活用を進めています。

関連記事:市役所への各種手続き・申し込みをオンライン化!kintone導入で業務改善とサービスの質向上を両立させた活用事例

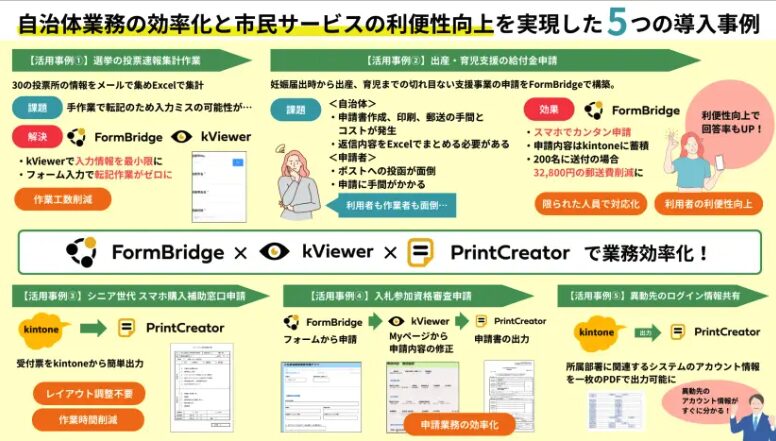

選挙業務から育児支援まで活用|下妻市市役所

参照:選挙業務から育児支援まで!自治体の業務改善&市民サービスの利便性をUPさせたトヨクモkintone連携サービスによるDX成功事例

茨城県下妻市役所では、2021年度まで紙やExcelでの業務が主流で、残業過多や若手職員の退職が課題となっていました。そこでサイボウズの自治体DX応援プログラムを活用し、1年間の無料トライアル後、2023年からkintoneを本格的に活用しています。

例えば、選挙管理業務ではFormBridgeとkViewerを使って集計作業を行っています。市内30箇所の投票所から送られてきたメールをExecelで転記してしていた時と比べて、作業負担を減らし転記ミスを無くすことに成功。

また出産応援ギフトや子育て応援ギフトの給付金申請もオンライン化し、申請者は二次元バーコードから自宅で手続きできるようになりました。それにより、郵送費や印刷コストの削減だけでなく、職員の入力作業がなくなり、限られた人員でも効率よく市民サービスを提供できています。

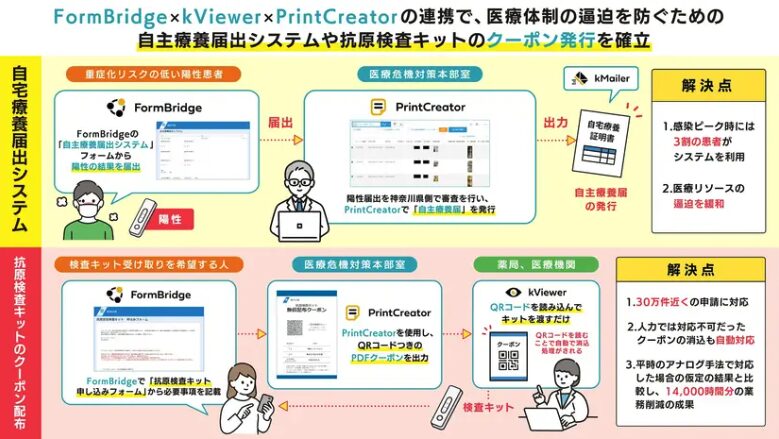

検査キットの申請対応にかかる時間を43,000時間を削減|神奈川県

参照:コロナ禍特有の調査業務と、30万件近くの検査キット申請対応にかかる計43,000時間をkintoneで削減した神奈川県庁

神奈川県庁は、新型コロナウイルス感染症対策においてkintoneとトヨクモ連携サービスを積極的に活用しました。

具体的には、医療機関と病床使用率や医療資材の情報を共有するためにkintoneを導入。さらに、わずか5日間で「感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム」をFormBridgeとPrintCreatorを連携させて開発し、県内15万7000以上の事業者が利用する仕組みを構築しました。

また、高齢者・障害者施設のクラスター対策調査においても、FormBridgeとkViewerを活用したことでExecelで回答フォームを作成し回収した場合と比べて、29,000時間の効率化を達成しました。現在は医療措置協定の締結システムにもこれらのサービスを展開し、健康医療局全体での活用が広がっています。

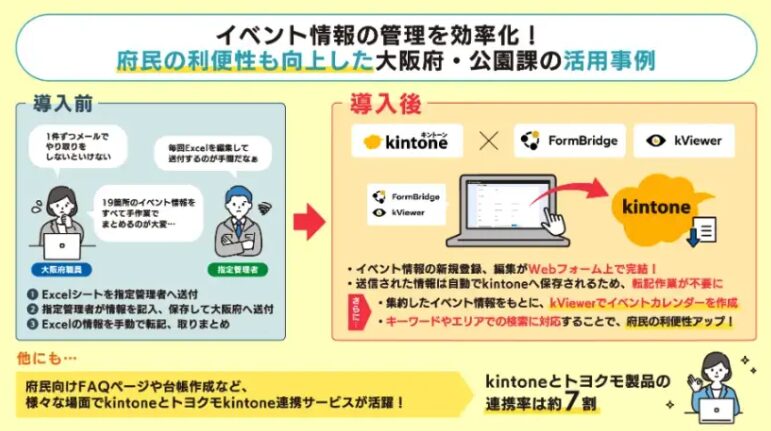

庁内外の情報共有を効率化|大阪府

参照:庁内外の情報共有をkintone x トヨクモkintone連携サービスで効率化!行政DXを推進する大阪府庁の活用事例

大阪府では、コロナ禍を契機に行政業務のデジタル化が急務となり、kintoneとトヨクモの連携サービスを導入しました。当初は休業要請支援金の申請受付をFormBridgeでオンライン化し、申請データが自動でkintoneに集約される仕組みを構築。

現在では府庁内の約3分の1の部署で活用され、従来の紙やExcel管理から脱却しています。府営公園では、指定管理者がFormBridgeでイベント情報を登録し、kViewerで編集・公開可能な体勢を整備しました。

さらに府民向けには、kViewerを活用したイベントカレンダーやFAQページを提供し、情報アクセスの利便性を向上させました。また、省エネ関連補助金情報の検索ページや公用車運転日誌のオンライン化、労働相談のオンライン受付など、幅広い業務で活用。これにより職員の業務負担軽減と府民サービスの向上を同時に実現しています。

>関連記事:kintoneの活用事例を業種別に紹介!自社に合う活用方法を見つけよう

>関連記事:【業種別】kintone(キントーン)案件管理の成功事例4選|導入目的や成果を紹介!

kintoneでできることを理解し業務の効率化につなげよう

kintoneは業務に合わせてアプリを作成できるのが特徴です。顧客・案件のデータ管理や稟議・承認フローなど自社に必要なアプリを作成することで、ほかのツールの導入なしにkintoneのみで完結させられる可能性があります。

ただし、できないこともあるので事前に自社で必要な機能を洗い出し、kintoneで実現できるか確認してから導入しましょう。

なお、基本機能でできないことでも、プラグインや連携サービスを利用すれば実現できる可能性があります。Webフォームの作成やマーケティングの最適化など幅広い用途で活用できるようになるので、必要に応じて導入しましょう。

トヨクモでは、kintoneをより便利に活用するためのkintone連携サービスを用意しています。ライセンスを持たない人と情報共有できる「kViewer」やkintoneの情報を引用してメールを送信できる「kMailer」などがあります。

30日間の無料お試しを実施しているので、kintoneの導入とともに連携サービスでどのようなことができるか把握したい方は、ぜひお試しください。