kintoneのグラフ機能6種!作成手順をデモデータ付きで解説

「kintoneではどんなグラフを扱えるのかよく分からない」

「kintoneに集めたデータをグラフにする方法を知りたい」

業務でkintoneを使うことになったあなたは、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

kintoneのグラフの基本機能を使えば、kintone内のデータを使って6種類のグラフを作成して、組織内のユーザーと共有できます。

| グラフの名称 | 特徴 | 具体的な使用例 |

| 横棒・縦棒グラフ

(集合・積み上げ・100%積み上げ) |

全体の中で、値の高い・低い項目を比較するのに適している | ・売上

・営業成績 |

| 円グラフ | 比率の分析に適している | ・売上の構成比

・顧客層の割合 |

| 折れ線グラフ | 時間の経過に伴う集計値の変化を表現するのに適している | ・月別売上推移

・プレビュー数推移 |

| 曲線グラフ | 折れ線グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる | |

| 面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

折れ線グラフを塗りつぶしたようなもの。数値の変化を視覚的に判断しやすい | ・月別売上推移+内訳(積み上げの場合) |

| 曲線面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

面グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる |

ただ、「どんなグラフが作れるのか」がわかっても、「どうやって作ればいいのか分からない」「どのグラフを使えばいいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事ではそんな方でも簡単にグラフを作れるようになるため、kintoneの基本機能を使ってグラフを作成する具体的な手順を、デモデータ付で解説します。

ダウンロードしたデータを見ながら作成を練習できるので、作成に不慣れな方はぜひkintoneの画面を開いて、一緒に作成してみてください。

また、kintoneの応用的な活用方法や、基本機能では物足りない部分を補う連携サービスについても紹介いたしますので、最後まで読んでkintone活用に役立ててください。

目次

kintoneのグラフ基本機能でできること・できないこと

まずは、初めてkintoneでグラフを作成しようと思っている方に向けて、kintoneのグラフ基本機能で「何ができるのか」逆に、「何ができないのか」を解説します。

kintoneのグラフ基本機能のできること・できないことは以下のとおりです。

| できること | できないこと |

| ・棒グラフや円グラフなど6種類のグラフを作成する

・作成したグラフをkintoneの「スペース」や「お知らせ掲示板」に表示させる ・定期レポートを作成する |

・グラフを外部に出力する

・組織内のkintoneユーザー以外に共有する ・2軸のグラフを作成する(複合グラフ) ・複数のアプリにまたがってデータを集計する ・グラフごとにアクセス権を設定する |

kintoneでは、kintone内にあるデータを使ってグラフの作成をし、組織内のkintoneユーザーと共有することができます。

kintoneの基本的なグラフの作り方は【基礎編】kintoneのグラフの作り方6ステップで、応用的な活用方法については【応用編】kintoneのグラフ活用法3つで解説していますので、こちらを参考にしてください。

逆に、「別の会社のユーザー」や「会社内でもkintoneライセンスがない」という人と、グラフを共有することはできません。

また、直感的で簡単に操作ができる反面、「複合グラフの作成」や「複数のアプリにまたがったデータの集計」など、複雑なグラフの作成はできません。

このようなkintoneの基本機能では難しい部分の解決方法については「複数データの組み合わせ」や「社内外への共有」におすすめの連携サービスで紹介します。

kintoneでグラフの作成を行う際は、これらの内容を基本として知っておきましょう。

kintoneのグラフ基本機能で作成できるグラフは主に6種類

前章では、kintoneのグラフの基本機能でできること・できないことをお伝えしました。

続いて、実際にkintoneの基本機能で作成できる6種類のグラフについて、それぞれ詳しく解説します。

| グラフの名称 | 特徴 | 具体的な使用例 |

| 横棒・縦棒グラフ

(集合・積み上げ・100%積み上げ) |

全体の中で、値の高い・低い項目を比較するのに適している | ・売上

・営業成績 |

| 円グラフ | 比率の分析に適している | ・売上の構成比

・顧客層の割合 |

| 折れ線グラフ | 時間の経過に伴う集計値の変化を表現するのに適している | ・月別売上推移

・プレビュー数推移 |

| 曲線グラフ | 折れ線グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる | |

| 面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

折れ線グラフを塗りつぶしたようなもの。数値の変化を視覚的に判断しやすい | ・月別売上推移+内訳(積み上げの場合) |

| 曲線面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

面グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる |

作りたいグラフがあれば、ぜひチェックしてくださいね。

横棒・縦棒グラフ

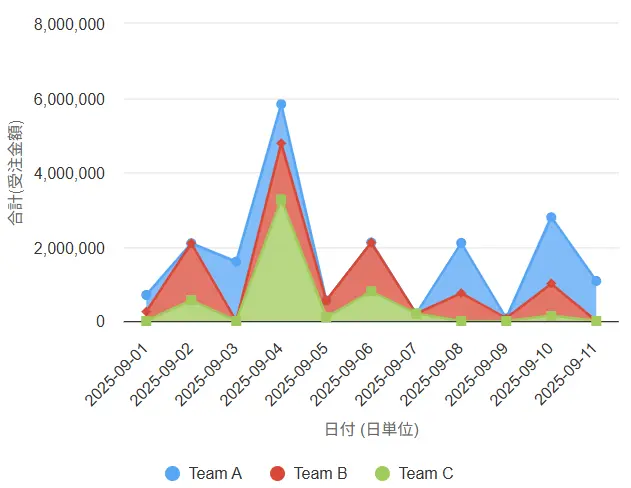

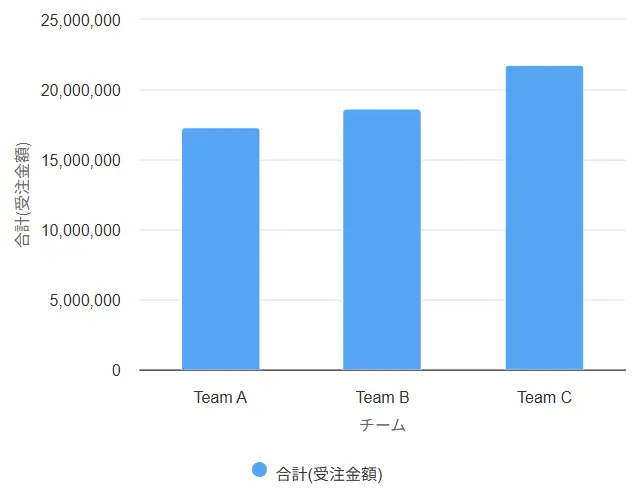

1つ目に紹介するのは、横棒・縦棒グラフです。横棒・縦棒グラフは、項目ごとの集計地を棒線で表したグラフで、「集合」「積み上げ」「100%積み上げ」の3種類の表現方法があります。

上記に載せたように、「チームごとの売上の比較」のような、数値を比較するのに適したグラフです。

横棒・縦棒グラフの表現方法には、以下の3種類があります。

| 集合 |  |

1つの項目の集計値を比較する。

左の例では、チームごとの売上を比較。 |

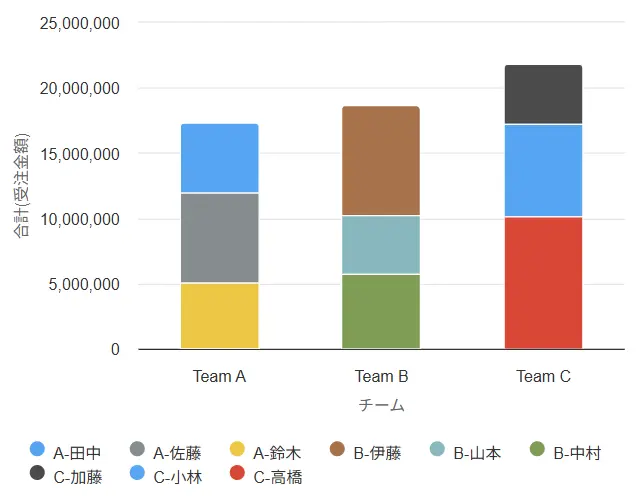

| 積み上げ |  |

1つの項目の集計値を比較した上で、項目の内訳の割合を表示する。

左の例では、チームごとの売上数値+各チームの担当者ごとの売上割合を比較。 |

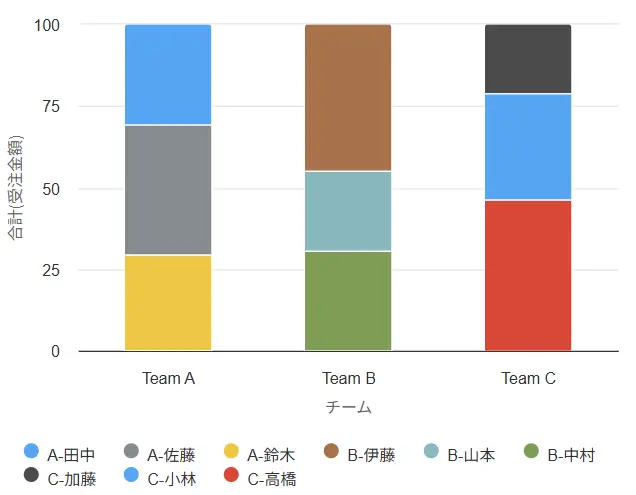

| 100%積み上げ |  |

項目ごとの集計値の、全体に対する割合を比較する。

左の例では、チーム内の担当者ごとの売上割合を比較。 |

「製品ごとの売上」「社員の営業成績」など、項目に対する数値を比較したいときには横棒・縦棒グラフを使用してください。

円グラフ

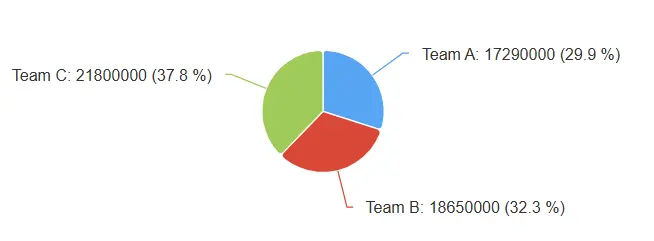

続いて紹介するのは、円グラフです。円グラフは「全体に対する項目ごとの集計値の割合」を表現するのに適しています。

上記の例では、売上全体の中の、チームごとの割合を表現するのに使用しています。

「売上の構成比」や「顧客層の割合」など、数値よりも比率を見たいときに適しているグラフです。

折れ線グラフ

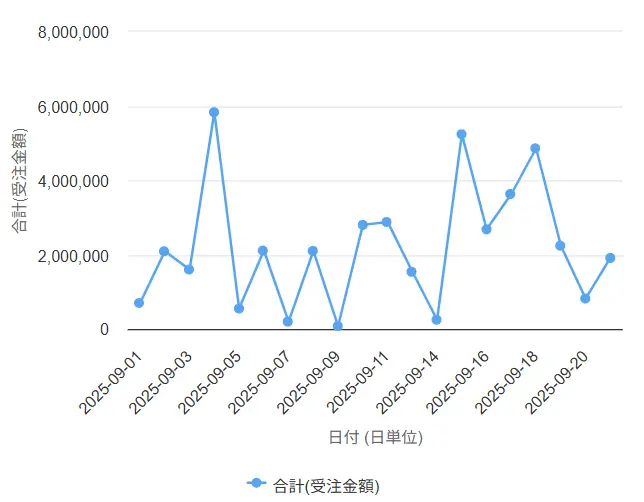

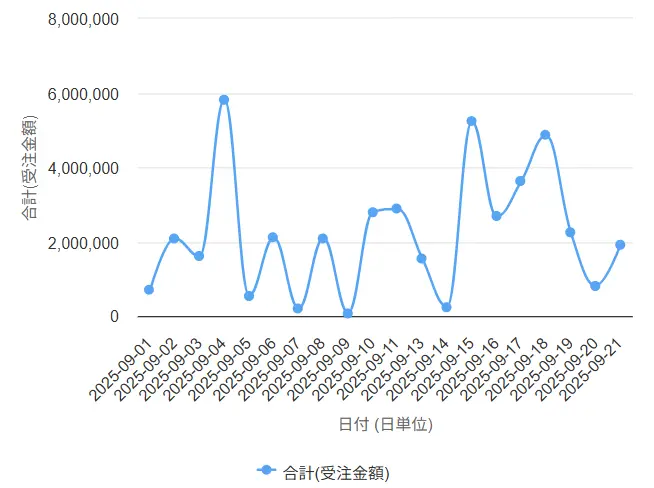

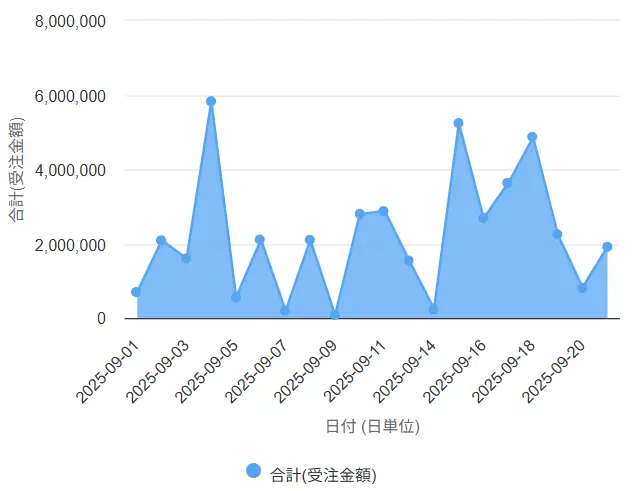

続いて紹介するのは、折れ線グラフです。折れ線グラフは、時系列に沿った数値の変動を表現するのに適しています。

上記の例では、売上発生日ごとの売上数値の変動を示しています。数字をこのように表現することで、「特定の時期に売上が落ちやすい」などの分析に役立てられるでしょう。

「月別売上推移」や「プレビュー数推移」など、長期間記録していたデータの分析に適したグラフです。

曲線グラフ

次に解説するのは、曲線グラフです。曲線グラフは先ほど紹介した折れ線グラフとほとんど同じですが、点と点が曲線で結ばれ、なだらかに表現されるのが特徴です。

使用用途についても折れ線グラフと同じですが、「成長曲線」など、より変化をやわらかく表現したいときに選んでください。

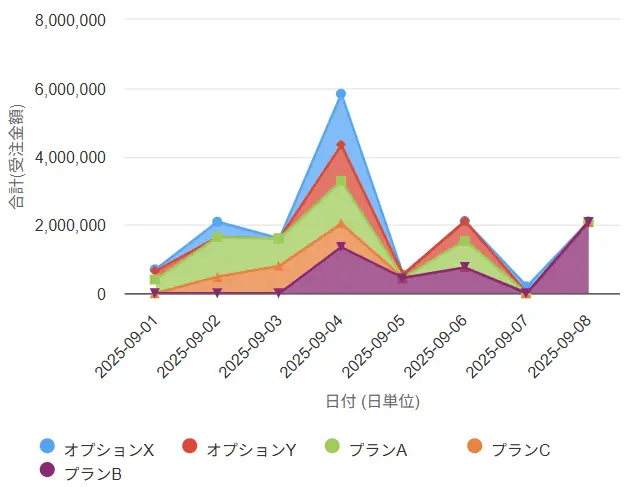

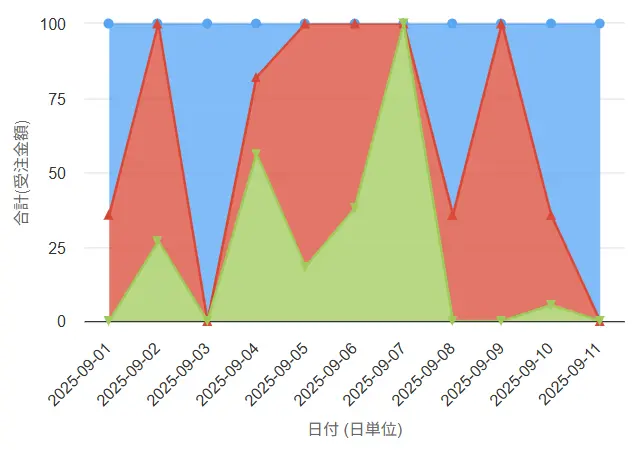

面グラフ

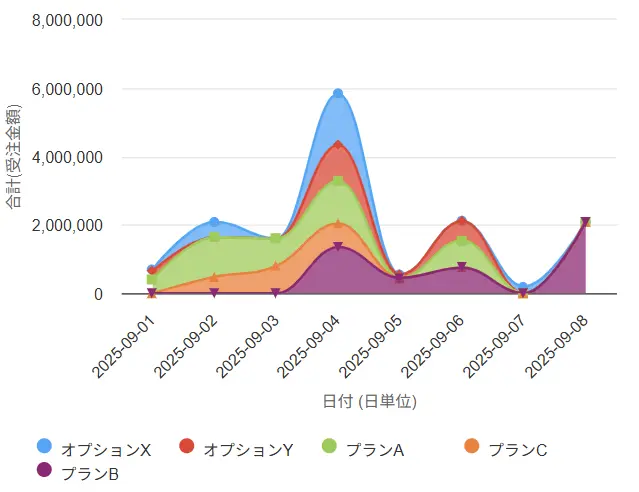

続いて紹介するのは、面グラフです。面グラフは、折れ線グラフのX軸に向かった領域(折れ線グラフの線と横軸の線の間の領域)を色で塗りつぶしたものです。

面グラフには、「積み上げなし」「積み上げ」「100%積み上げ」の3種類の表現方法があります。

それぞれの詳細は以下のとおりです。

折れ線グラフのような表現に加えて、項目を追加して内訳まで表現することができるため、「時系列+内訳」を分析したい際に使いたいグラフです。

曲線面グラフ

最後に紹介するのは、曲線面グラフです。曲線面グラフは、面グラフを曲線で表現したようなもので、「積み上げなし」「積み上げ」「100%積み上げ」の3種類があります。

グラフの特徴は、前述の「面グラフ」と同じです。

年単位での集計など、数値の変動をなだらかに示したいときに使用します。

【基礎編】kintoneのグラフの作り方6ステップ

ここまで、kintoneのグラフの基本的な情報をお伝えしてきました。基本がわかったところで、実際にグラフを作成してみましょう。

作成前に知っておいていただきたいことですが、kintoneでグラフを作成するには、グラフのもととなるデータが必要です。

kintoneで使用できるデータは、主に以下のようなものがあります。

- kintone内にあるレコード(アプリに登録したデータ)

- ExcelやCSV形式のデータ

- 「勤怠管理」や「経理ソフト」などの基幹システムのデータ

※基幹システムとキントーンの連携にはシステム開発が必要になる場合があります

実際にグラフを作成する際は、「kintoneでアプリを作って、そこに蓄積したレコードを使う」「ExcelやCSVで管理していたデータを読み込む」というパターンが多いのではないでしょうか。

ここでは、「CSV形式のデータを使ってアプリ・グラフを作成する」方法を、練習用のデモデータを使いながら解説していきます。

【デモデータ】

| 【STEP1】グラフを使うアプリを作る |

【STEP1】グラフを使うアプリを作る

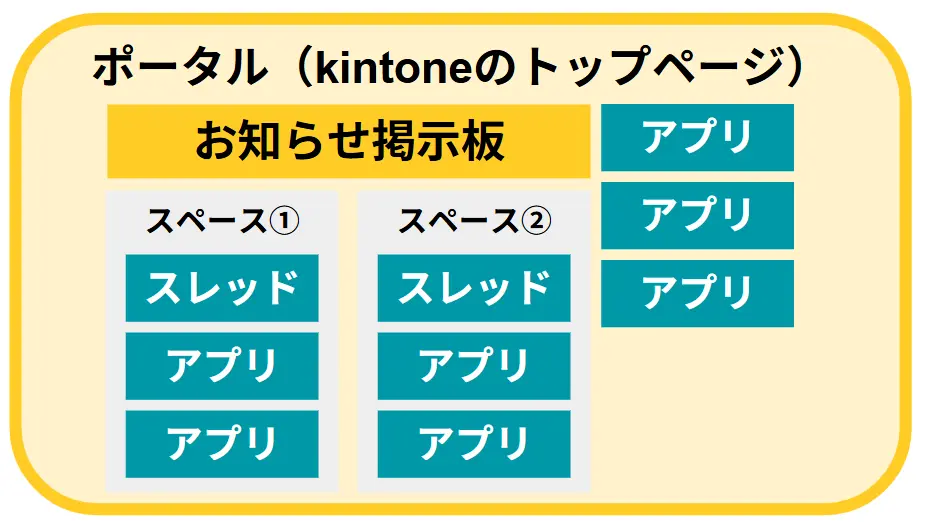

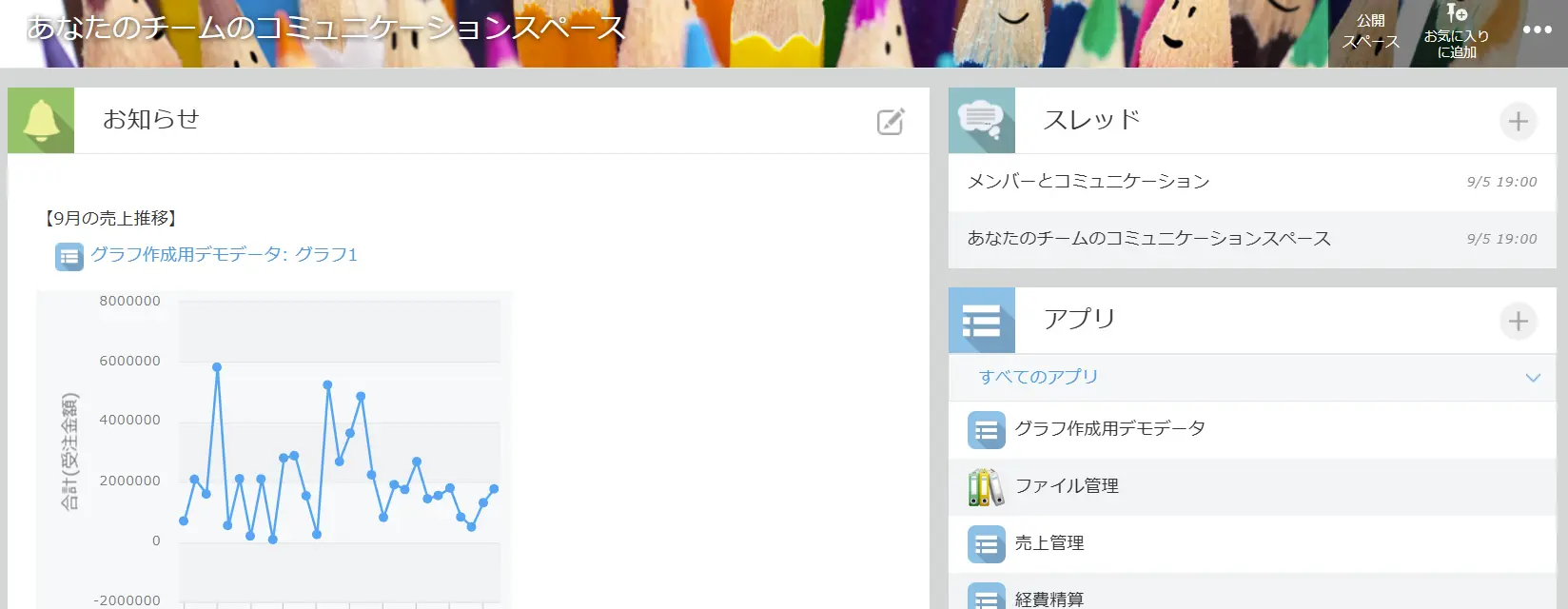

まずは、グラフを使うためのアプリを作ります。アプリは「ポータル」か「スペース」のどちらかで作成します。

| ポータル | kintoneにログインしたら全員に表示される、メインの場所。各スペースなどにつながるロビーのような位置。

コミュニケーション機能は存在しない。 |

| スペース | 部署やチームなど、関わる人だけで作成できる場所。ポータルの中にある。

スレッドなどのコミュニケーション機能が利用できる。 |

全社で利用するようなものは「ポータル」、チーム内で利用するものは「スペース」に作成すると覚えておいてください。

今回は、部署内で利用すると想定しているため、「スペース」に作成していきます。

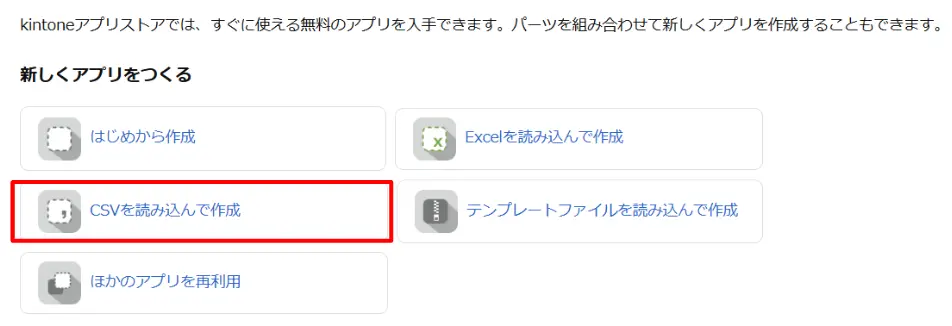

まずはスペースのトップメニューの右側にある、アプリの横の「+」マークをクリックしてください。

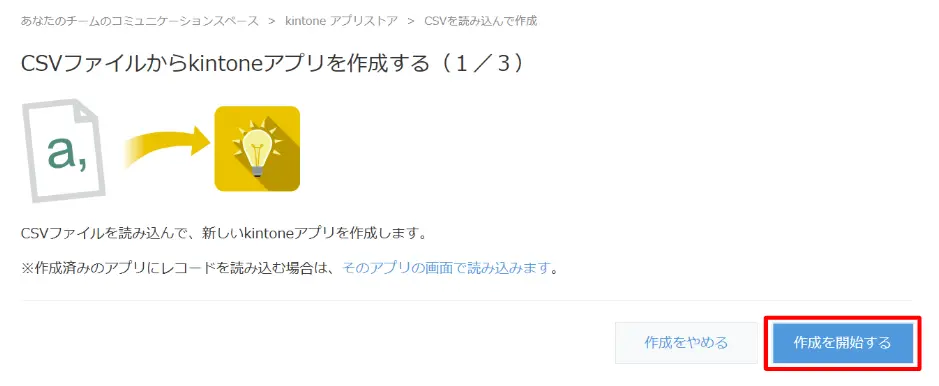

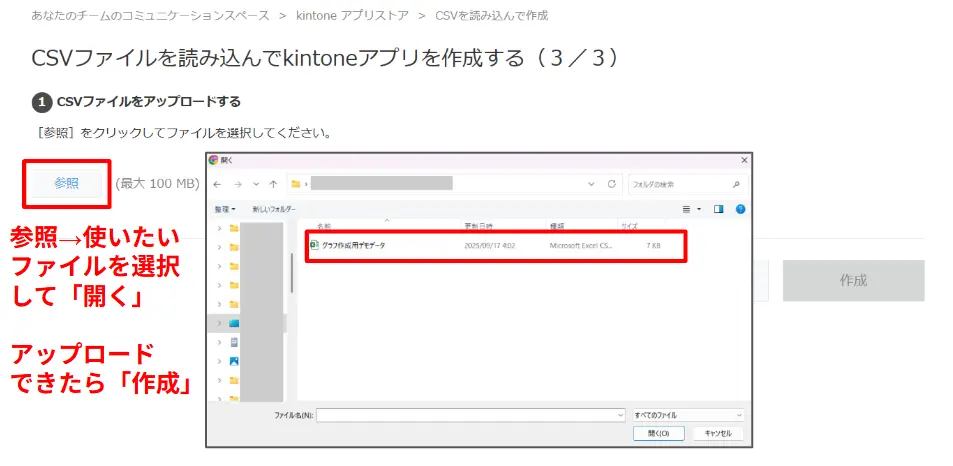

元データなしでアプリを作るときは「初めから作成」を選びますが、今回はCSVデータを使うため、「CSVを読み込んで作成」を選択します。

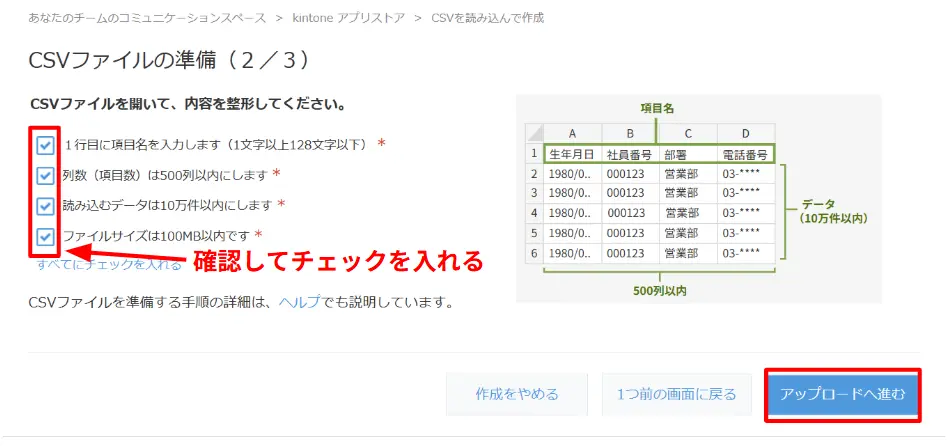

そのあと、画像の手順に沿って選択を続けてください。

また、ファイルのアップロード後にデータが文字化けしていることがありますが、このときは「文字コード」を変更してみてください。

今回は「UTF-8」に文字コードを変更します。

文字コードを変更することで、文字化けを解消することができました。

最後にフィールドタイプの設定があります。これは、各項目のデータの形を指定するものです。

たとえば、「登録日」「変更日」のような項目は「日付」、「個数」「金額」などの項目は「数値」に設定しておくと、そのあとの扱いが楽になります。

ただし、フィールドタイプはkintoneが自動的におすすめのものを選択してくれるため、基本的には設定を変えなくても問題ありません。

今回はそのまま作成を始めます。最後に作成ボタンを押すことで、アプリの欄に新しいアプリが追加されました。

これで、グラフを作るためのアプリは完成です。

【STEP2】アプリの中にグラフを作る準備をする

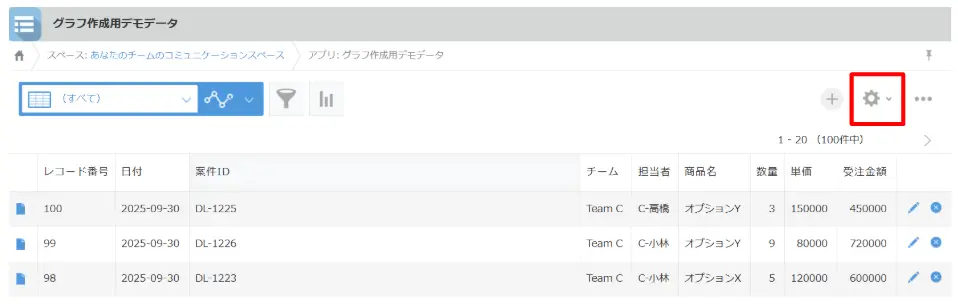

先ほど作成したアプリを開き、右上にある歯車のマークをクリックしてください。

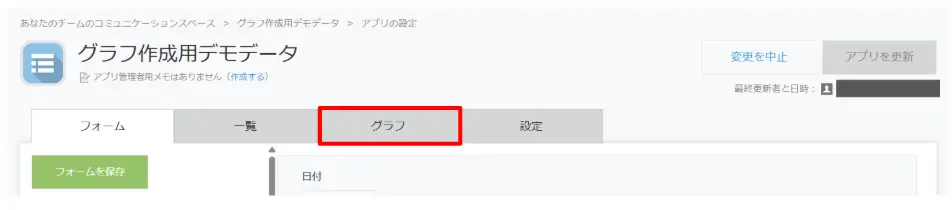

クリックすると以下のような「アプリの設定」画面に移動します。ここで、グラフを選択してください。

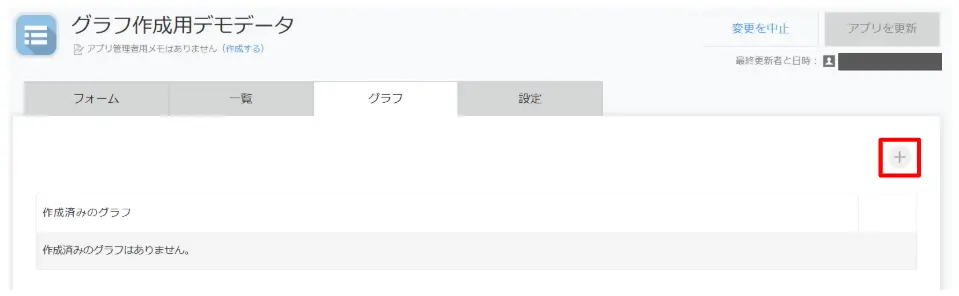

「グラフ」を選んだら、右上の「+」マークをクリックします。

これで、グラフを作る準備が整いました。

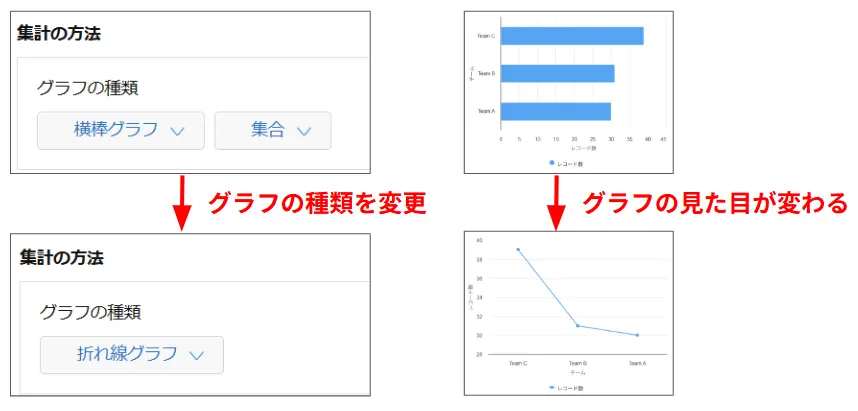

【STEP3】作成したいグラフの種類を選ぶ

ここから、「どんなグラフを作るのか」に合わせて細かく設定をしていきます。

今回、デフォルトでは以下のように表示されています。(環境によって表示が異なる可能性がありますが、その場合も操作方法は変わりません)

これを、「時系列に沿って売上の変動が見られる折れ線グラフ」に変更していきたいと思います。

まずは、「グラフの種類」を変更してみましょう。「横棒グラフ」から「折れ線グラフ」に変更します。

グラフの種類を変更したことで、右側のプレビュー表示も変更されました。

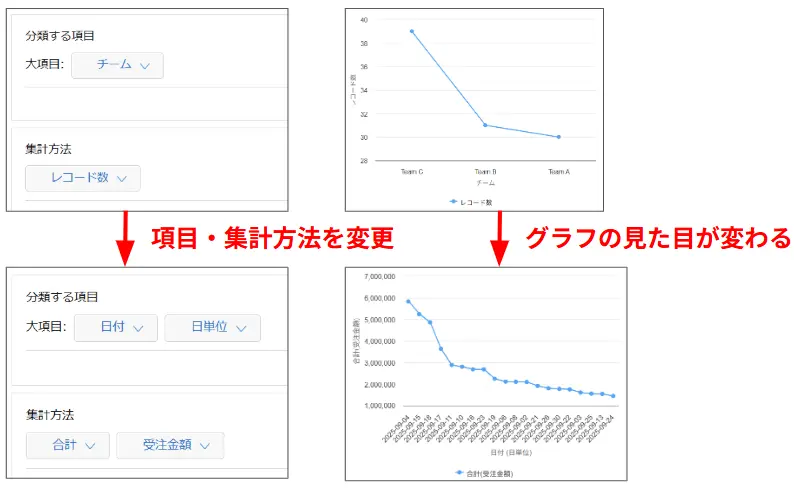

【STEP4】分類する項目と集計方法を選ぶ

グラフの種類を選択したら、「項目」と「集計方法」を選びます。

今回は、時系列に沿った売上の変移を知りたいので、分類する項目は「大項目:日付」、集計方法は「合計・受注金額」とします。

このように、項目と集計方法を変更することで、日付と受注金額を軸にした折れ線グラフになりました。

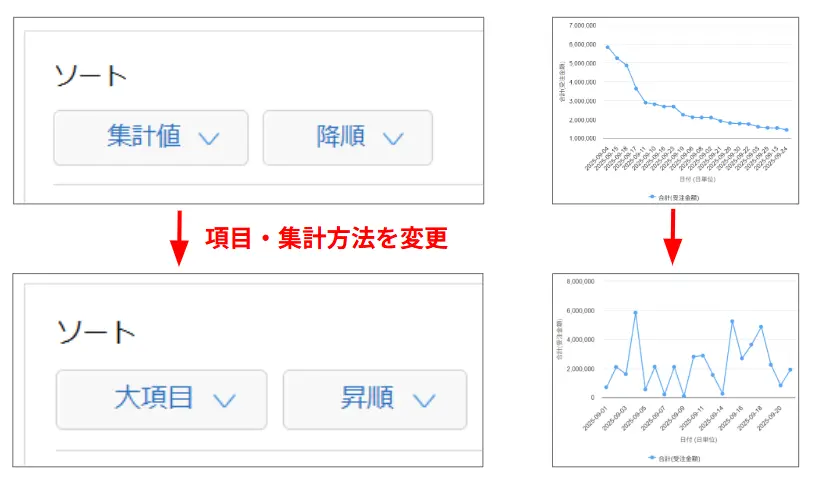

【STEP5】条件・ソートを選択する

先ほど作成した折れ線グラフをよく見ると、日付が時系列になっていません。

これは、「ソート」機能で改善できます。

現在の設定では、横軸の並び順が「集計値が多い順」となっているので、「大項目の日付が若い順」になるよう設定を変更してみましょう。

これで、時系列に沿った折れ線グラフが完成しました。

また、このグラフに条件をつけることも可能です。たとえば、条件で「チーム」を選択することで、チームごとの売上を確認することができます。

このように、データを用意し、見たいグラフの形に合わせて項目を選択することで、簡単にグラフを作ることができます。

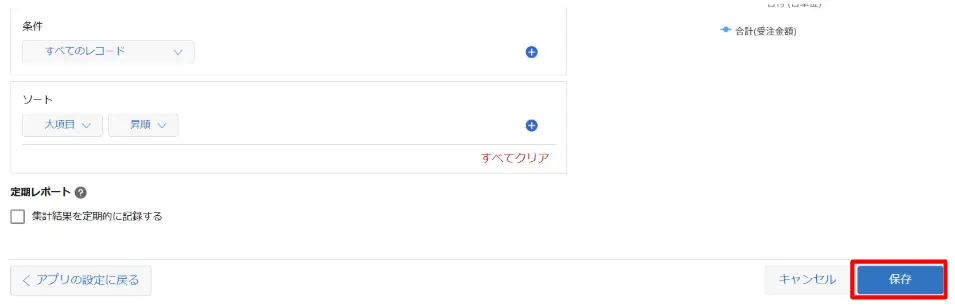

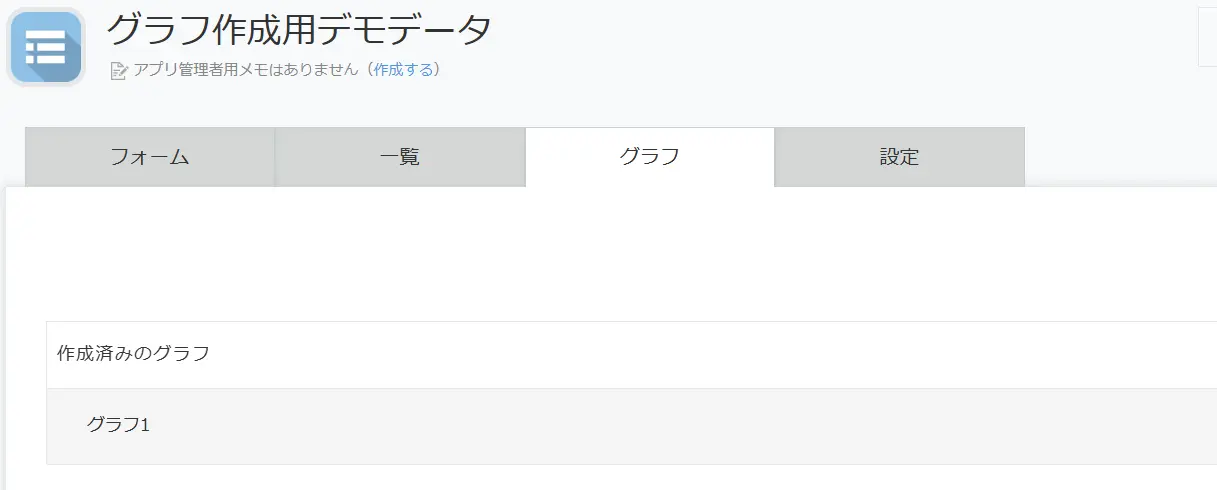

【STEP6】グラフを保存し、確認する

最後に、画面左下にある「保存」をクリックします。

データ量が多いと保存に時間がかかることがあるので、ブラウザを閉じず、画面が変わるのを待ちましょう。

「作成済みのグラフ」の項目に、いま作ったグラフが追加されていれば、無事グラフの作成は完了です。

グラフの設定は、作成後もいつでも変更が可能です。作成後に設定を変更したくなったときは、「作成済みのグラフ」の右側にある「編集」を選択してください。

【応用編】kintoneのグラフ活用法3つ

前章ではグラフの作り方をお伝えしてきましたが、グラフを作っただけではデータの活用はできません。

社内で共有したり、定期的に数字を確認したりすることで、グラフをもっと有効活用できます。

ここでは、kintoneでできるグラフの活用法を3つ紹介します。

- お知らせ掲示板に表示させる

- スペースのポータル画面に表示させる

- 定期レポートを作成する

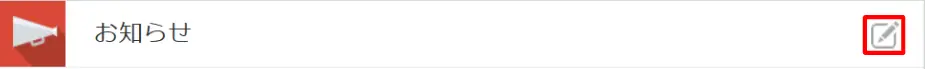

お知らせ掲示板に表示させる

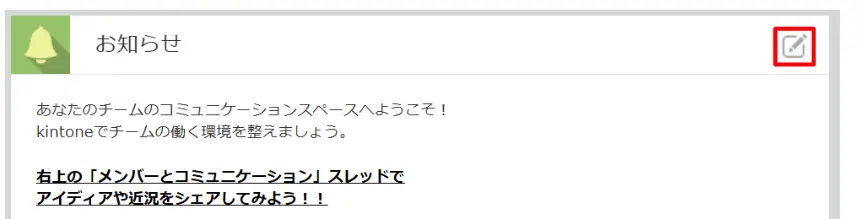

お知らせ掲示板とは、kintoneのポータル(トップページにあたる部分)に表示されるメッセージボードのことです。

この部分に、作成したグラフを掲載することができます。

たとえば、「売上実績や残業率などのグラフを全社に共有したい」というときなどに利用できる機能です。

実際の画面では、以下のようにグラフが表示されます。

グラフをお知らせ掲示板に載せるには、まず右側にある鉛筆のマークをクリックしてください。

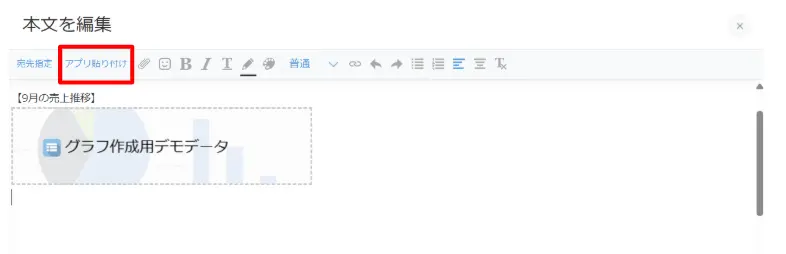

すると、お知らせ掲示板の編集画面に移動します。

この画面は、組織内の全員で共有されているものなので、必要なデータなどを誤って削除することがないよう気を付けてください。

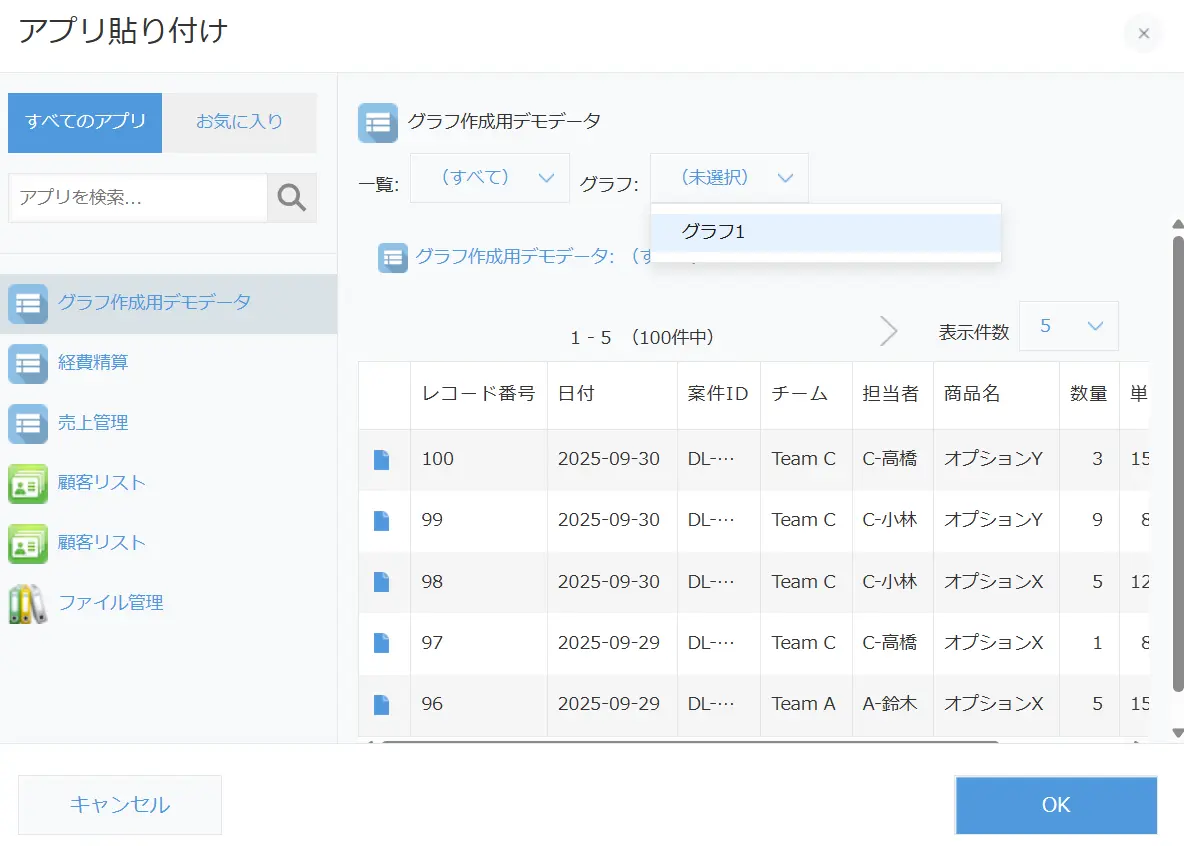

グラフを載せるには、「本文を編集」内の「アプリ貼り付け」から、共有したいアプリとグラフを選択します。

該当するアプリの中から、使いたいグラフを選んでください。

「OK」を押すことで、「本文を編集」の画面に反映されます。問題がなければ、そのまま「保存」をクリックしてください。

これで、「お知らせ掲示板」にグラフを載せることができました。

スペースのポータル画面に表示させる

先ほど紹介した「お知らせ掲示板」が全社で共有するものなのに対して、スペースは各チームなどの小さいグループで使用するものです。

このスペースにもお知らせの画面があり、ここにもグラフを載せることができます。

お知らせの右側にある鉛筆のマークをクリックすると、スペースを編集することが可能です。

グラフの貼り付け方法や保存の仕方は、お知らせ掲示板に表示させるで紹介したポータルにグラフを追加するときと同じです。チーム内での情報共有など、用途によって使い分けてください。

>関連記事:kintoneの「ポータル」とは?画面の見方・ダッシュボードの作り方

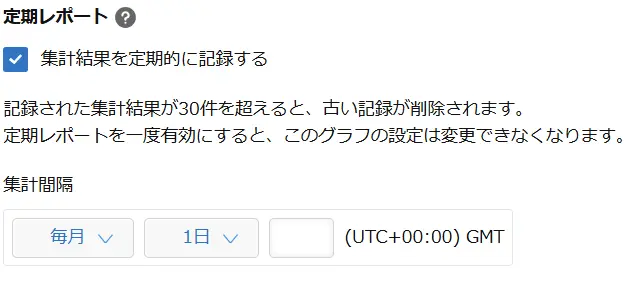

定期レポートを作成する

kintoneでは、グラフごとに定期レポートを作成することもできます。

やり方は簡単で、グラフを作成した最後に「定期レポート」にチェックを入れるだけです。このチェックはグラフの作成時でなくても、「編集」からチェックするだけでいつでもレポートをスタートすることができます。

ただし、定期レポートの設定後はグラフの設定を変更できなくなるので注意してください。

定期レポートの記録頻度は、以下の6パターンの中から任意のものを選択できます。

「会議の前に売上の記録がほしい」「締め日ごとに毎月グラフを作成したい」などの作業を自動化できるので、ぜひ活用してみてください。

>関連記事:kintoneの定期レポートでデータ集計!【データコレクトとkViewerで自動集計・公開する方法とは?】

kintoneの基本機能よりももっとデータを活用したいなら連携サービスをあわせて使ってみて

ここまで、kintoneの基本機能でできるグラフの作り方や活用方法をお伝えしてきました。

kintoneを使えばさまざまなグラフが作成できますが、「基本機能だけでは少し物足りない」と感じることもあるのではないでしょうか。

基本機能での作成に慣れて、もっとグラフを活用したいと思ったら、ぜひkintone連携サービスをあわせて使用してみてください。

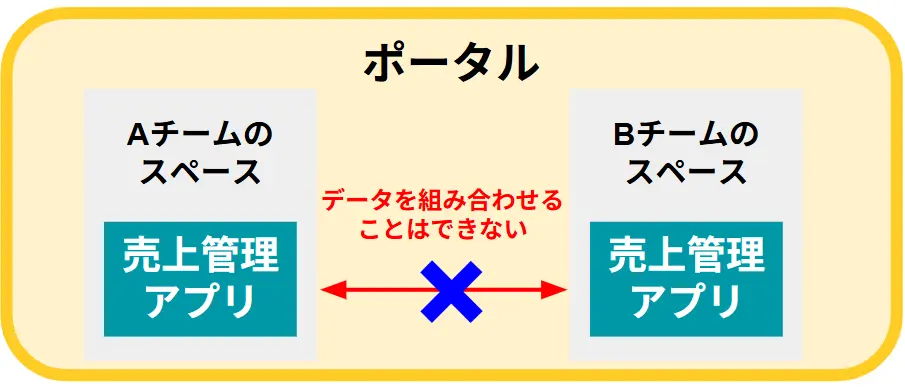

たとえば、kintoneの基本機能では「アプリをまたいだ集計」はできません。以下のように、チームごとに売上管理アプリを作っていた場合、各チームの売上をkintone上で組み合わせて使うことはできません。

このようなケースで、アプリ間のデータ連携が可能なkintone連携サービスを使えば、データを組み合わせてより活用することが可能になります。

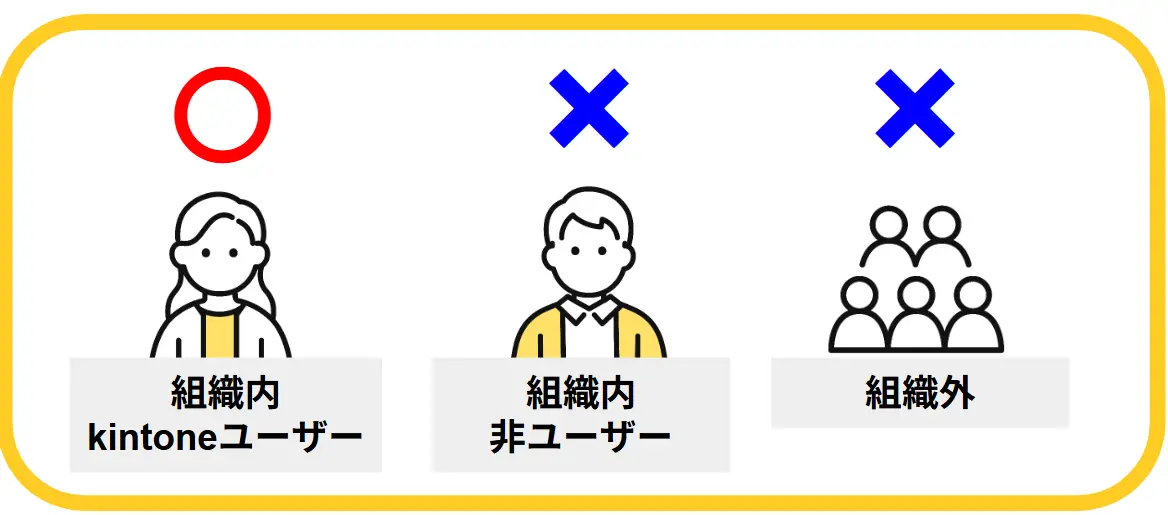

また、kintone上のデータは組織内のkintoneユーザー間でしか共有できないことにも注意が必要です。

「社外の人に見せたい」「アカウントがない社員にも共有したい」という場合であっても、kintoneの基本機能では難しいため、このようなケースでも連携サービスが必要になってきます。

実際に、「複数データの組み合わせ」や「社内外への共有」におすすめの連携サービスで紹介するkintone連携サービスを導入された企業では、以下のようにkintone活用の幅を広げられています。

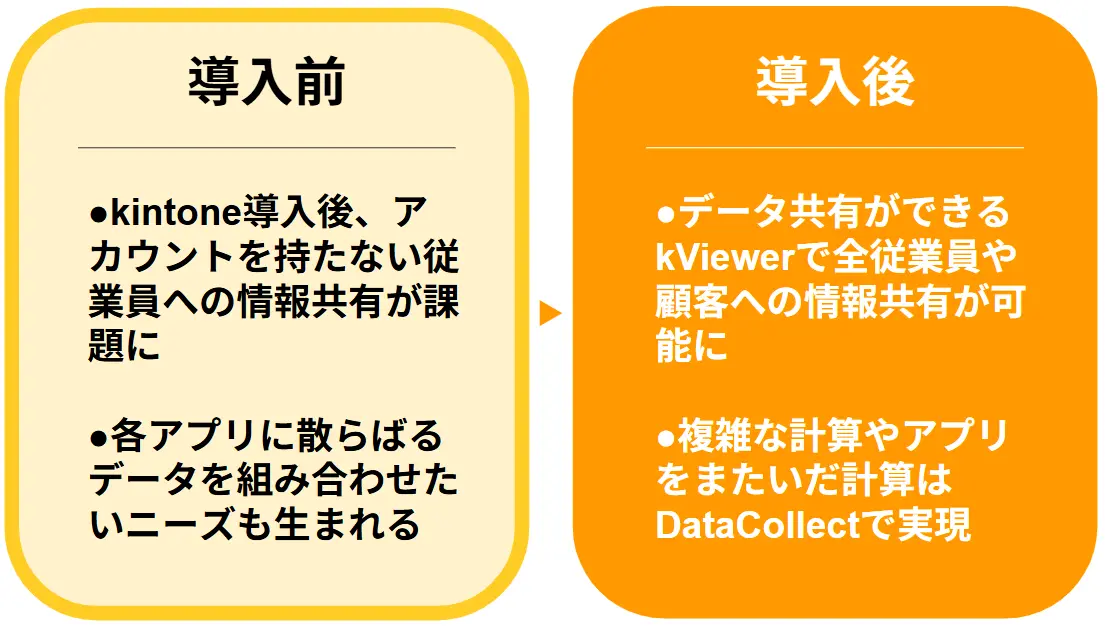

| 株式会社柏圭様の導入事例 |

| 株式会社柏圭様では、業務の属人化の防止やデータ形式の統一のため、kintoneの導入を決定されました。

スモールスタートでkintoneの活用をされる中で、「アカウントがない従業員への共有」や「データを使ったより複雑な計算」などのニーズが発生していきました。

導入後は、アカウントがない従業員へも情報共有が可能になり、データ活用の幅も大きく広がりました。 事例の詳細はこちら「kintone×トヨクモでペーパーレス化とリアルタイムの情報共有を実現。老舗宝飾企業の業務効率化DX推進事例」 |

このように、作成したグラフをより活用するためには、目的に合わせた連携サービスを選ぶことが重要です。

「複数データの組み合わせ」や「社内外への共有」におすすめの連携サービス

前章でも解説したとおり、kintoneの基本機能では「複数データの組み合わせ」や「社内外への共有」で困ることがあるかもしれません。

そんなときに使える、おすすめのkintone連携サービスを2つ紹介します。

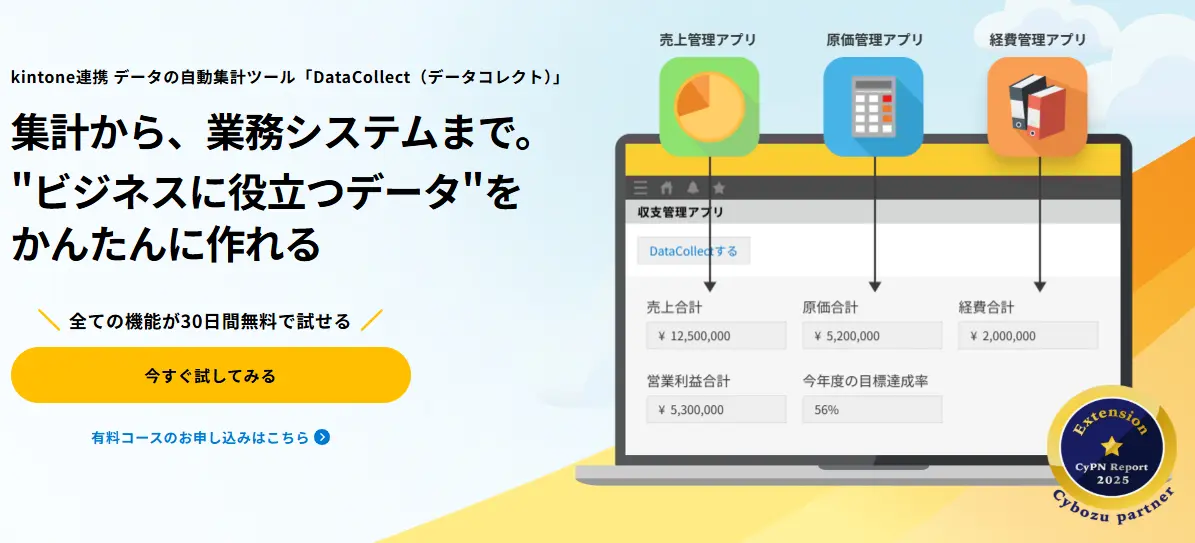

DataCollect│複数のデータを組み合わせてグラフにできる

| 会社名 | トヨクモ株式会社 |

| 初期費用 | 0円 |

| 利用料金 | 月額9,000円~

※コースによって利用できる機能や回数制限が異なります |

| 無料お試し期間 | あり(30日間) |

まず紹介するのは、kintone内にあるデータを横断して活用できるデータ自動集計ツールDataCollectです。

DataCollectを使えば、以下のようなことが可能になります。

DataCollectでできること

- Excel感覚でアプリ上の数値を計算できる

- 複数のアプリを横断したデータの集計ができる

- 時間やタイミングを指定して自動集計できる

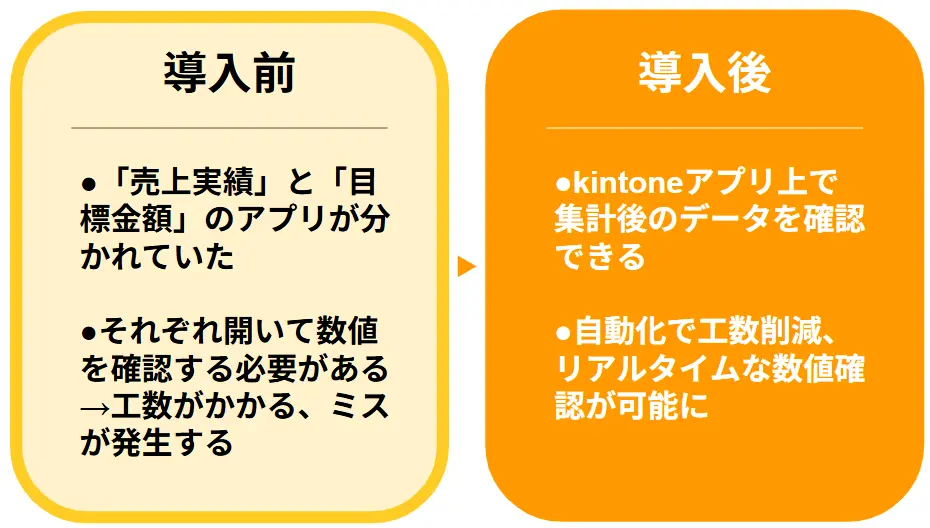

実際にDataCollectを活用することで、以下のような課題を解決することができます。

このように、kintone上にあるデータを組み合わせて、もっと有効に活用できるのがDataCollectの特徴です。

kViewer│組織外ユーザーにもグラフを共有できる

| 会社名 | トヨクモ株式会社 |

| 初期費用 | 0円 |

| 利用料金 | 月額7,000円~

※コースによって利用できる機能や回数制限が異なります |

| 無料お試し期間 | あり(30日間) |

続いて紹介するのは、kintoneのアクセス権がないユーザーにもデータを共有できるkViewerです。

kViewerを使えば、以下のようなことが可能になります。

kViewerでできること

- 「見せたい情報」「見せたい人」を選んで公開ビューが作れる

- ビューの公開期間を設定できる(自動的に非公開にするなどが可能)

- ビューに検索フォームを設置できる

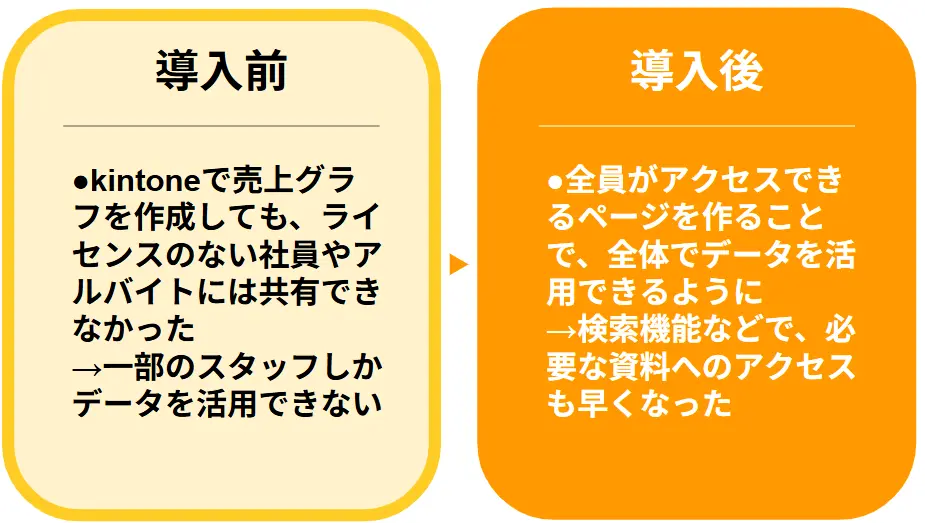

実際にkViewerを活用すれば、以下のような課題を解決できるでしょう。

このように社内外でデータを共有し、全体で活用するために使える連携サービスです。

kViewerの高度なグラフビュー機能でできること

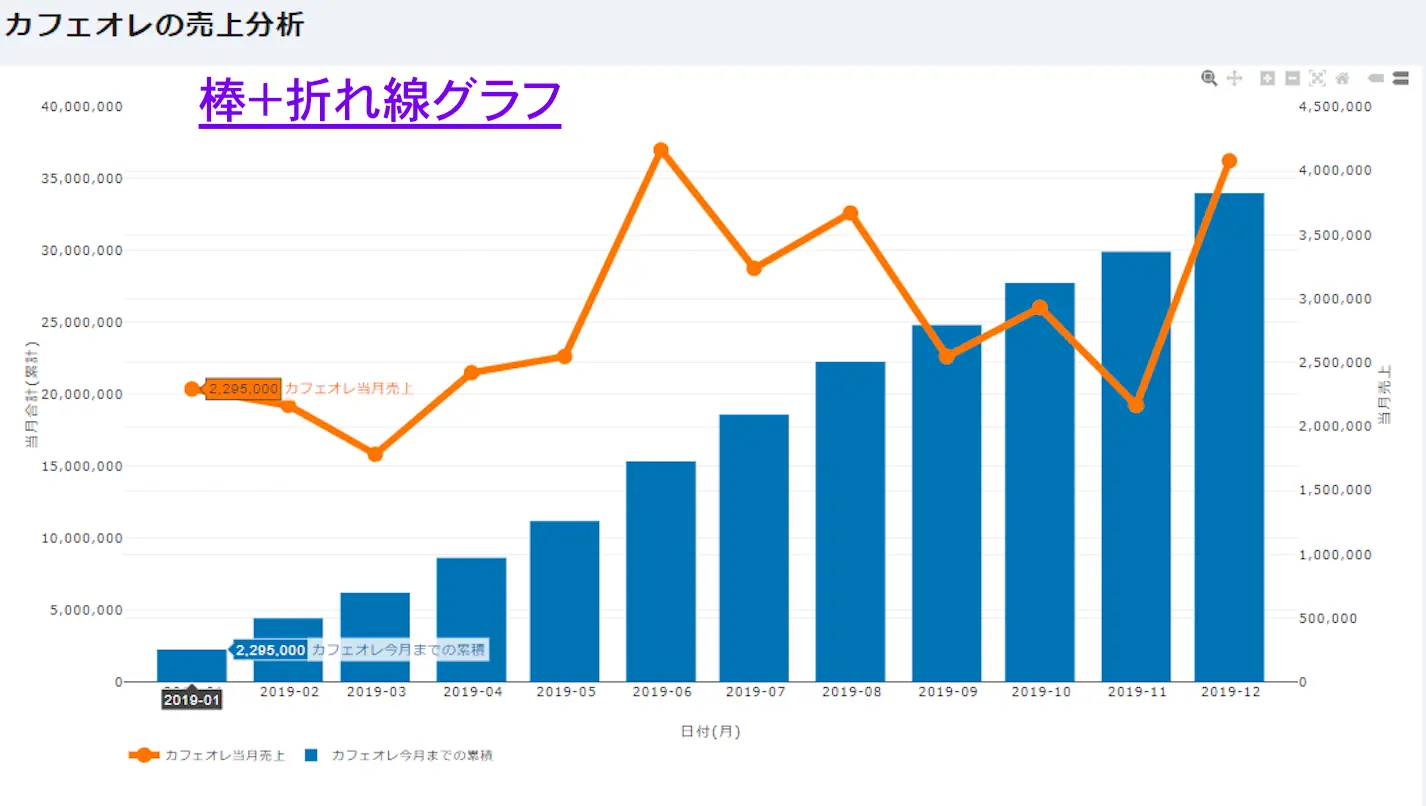

「kViewer」における高度なグラフビューは、kintone内に登録されているレコードの値をグラフとして公開できるビューです。複数の種類のグラフを組み合わせたり、2軸の設定を行ったりといった高度な設定が可能です。

こちらの機能を使うことで、kintone内の情報を元に『棒グラフ』と『折れ線グラフ』などを組み合わせた自由度の高い複合グラフを作成できます。加えてkintoneアカウントを持っていない人にも情報の公開・共有できるメリットもあります。

kintoneの基本機能でグラフを作成することはできますが、2種類以上のグラフを同時に表示することはできません。

「高度なグラフビュー機能」では画像のように単位の異なる2つのデータを同時に表示した2軸のグラフが作成が可能です。この機能を活用することで、表現可能な情報の幅を大きく広げられます。

「高度なグラフビュー機能」の概要について簡単にご紹介いたしました。次項からはより具体的な活用方法をご紹介いたします。

グラフの複数表示

まずは、「高度なグラフビュー機能」を使って作成できるようになった複合グラフをいくつかご紹介します。

※高度なグラフビューの詳細な作成方法については、以下の記事をご参照ください。

高度なグラフビューを作成する|kintone連携サービス 操作ガイド

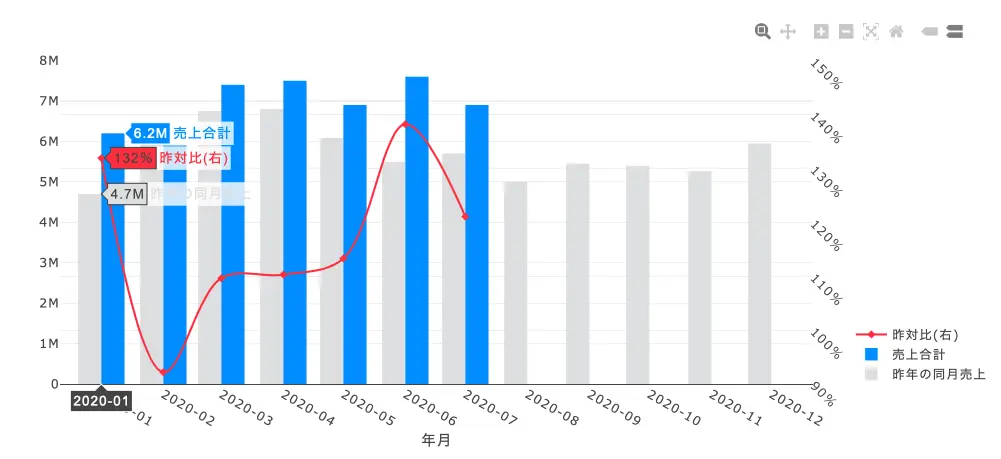

・前年比グラフ

こちらは、売上高を『縦棒グラフ』、昨年対比を『曲線グラフ』で表した2軸の「前年比グラフ」です。「期間(月)」がX軸、「売上高(円)」と「昨年対比(%)」がY軸で表示されています。

今年度と昨年度の売上高が『縦棒グラフ』で同時に表示されているので、一目見ただけで直感的にパフォーマンスの良し悪しがわかりますし、比率計算があることで詳細な成績もすぐに確認できます。

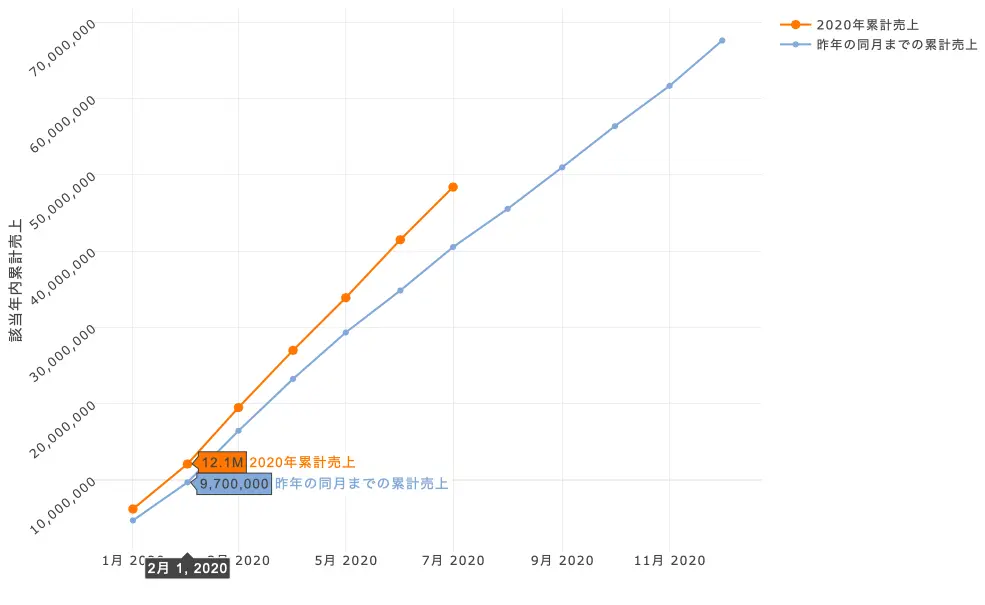

・累積グラフ

また、今年と昨年の「累計売上」を『折れ線グラフ』で同時に表示させた「累積グラフ」のように、Y軸の単位を「累計売上」のひとつにまとめることも可能です。同一の単位のグラフを2つ同時に表示させることで、昨年からの伸び方も簡単に可視化できます。

※「高度なグラフビュー」では1つのkintoneアプリ内のデータをグラフにすることしかできません。しかし、トヨクモのDataCollect(データコレクト)を活用することで複数のレコードの情報を1つのグラフビューにまとめることが可能です。累積グラフの詳細な作成方法は以下の記事をご参照ください

>関連記事:kViewerでkintoneのデータの累積グラフを表示することができます!

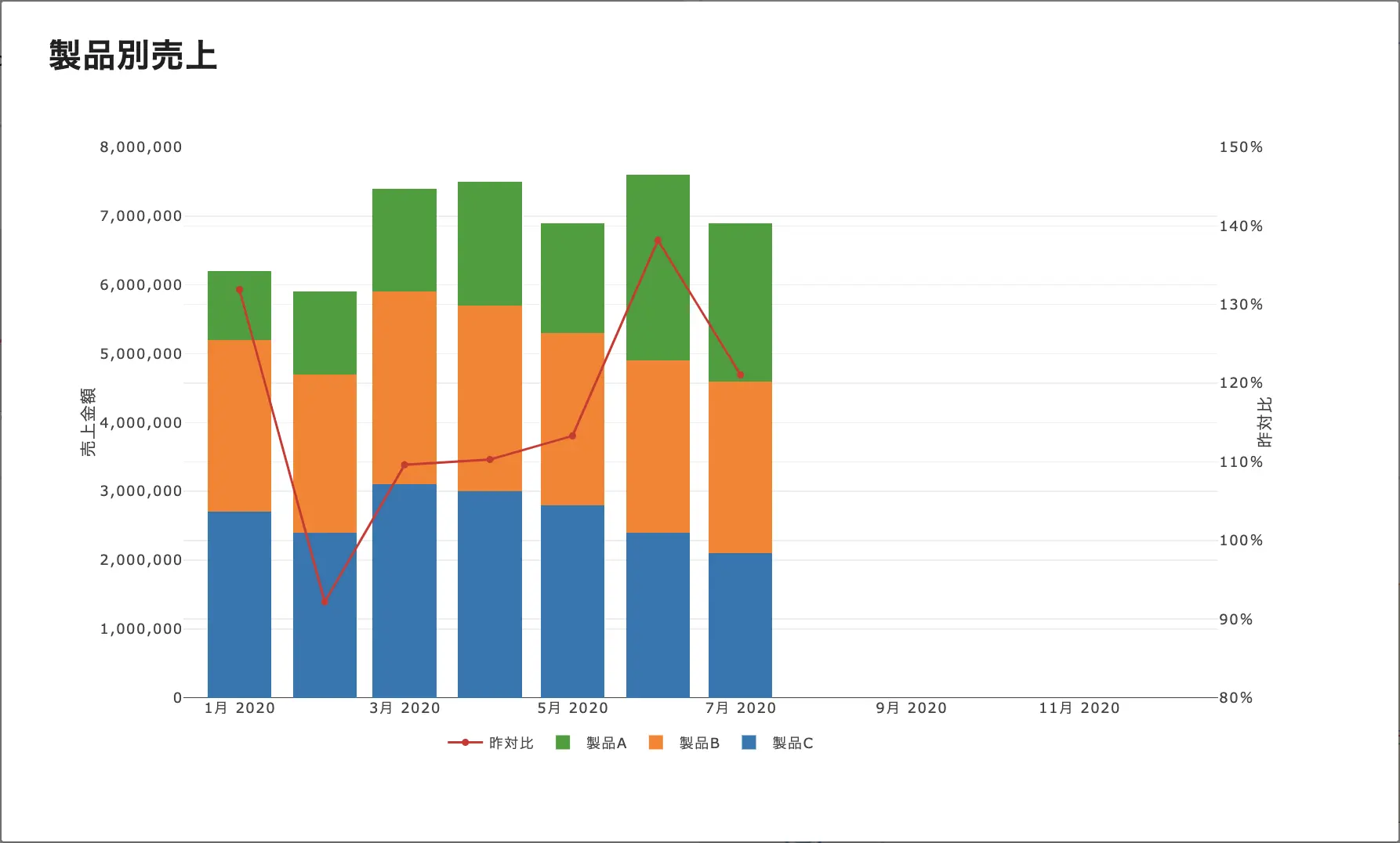

・2軸の前年比グラフ

こちらは、売上とその内訳を『縦棒(積み上げ)グラフ』、昨年対比を『折れ線グラフ』で表した2軸の「前年比グラフ」です。「期間(月)」がX軸、「売上金額(円)」が左のY軸、「昨年対比(%)」が右のY軸で表示されています。

1年前の同時期と比較して良くなっているのか、どの製品が伸びているのかを1つのグラフにまとめることで、視認性の高い資料を作成できます。

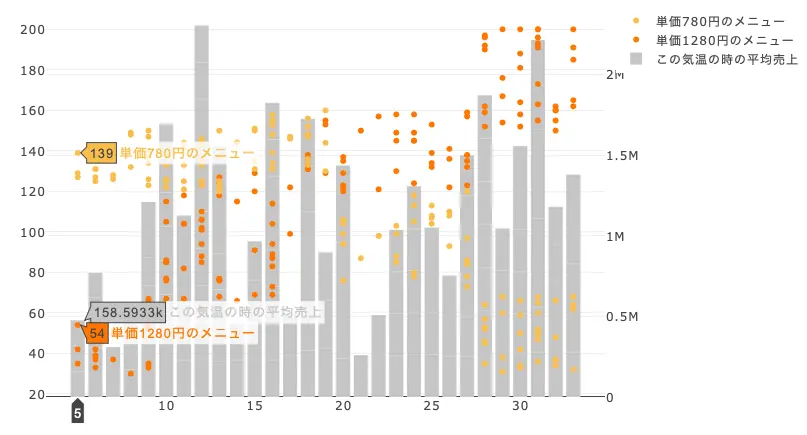

・相関図

『散布図』と『棒グラフ』を組み合わせて、異なる単価商品の売上個数とその気温の時の平均売上を一画面でわかるように「相関図」としてグラフ化することも可能です。これを分析することで総売上のデータだけでは気づけなかった、「気温」と「売れるメニュー」の相関性を発見できます。

また、トヨクモのFormBridgeを使って作成したアンケートのデータを持って来ることもできるので、顧客

から得た膨大なデータをグラフ化した分析も可能です。

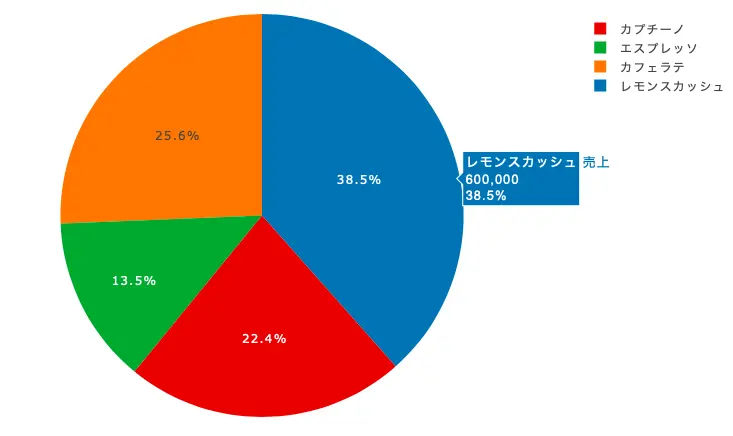

・円グラフ

もちろん、「高度なグラフビュー機能」では『円グラフ』も作成が可能です。kintoneに標準搭載されている円グラフよりも詳細な表示設定が可能です。

その他にも、『100%積み上げグラフ』や『曲線面グラフ』など計16種類のグラフから選択できるので、目的に沿ったグラフを「高度なグラフビュー機能」で再現できます。

実際に株式会社アクタス様では、kViewerの「高度なグラフビュー機能」を使って、家具下取りサービスの実績管理ページを作成しました。月ごとの依頼件数や成約件数などを視覚的に把握することが可能になり、業務改善策を検討する際の重要な資料として活用されています。

>事例記事:全国36店舗への情報共有でインテリア業界の常識を覆す! ~小売業がトヨクモkintone連携サービスで実践する業務効率化の秘訣~|株式会社アクタス様

まとめ

この記事では、kintoneで扱えるグラフの種類や使い方、アプリ・グラフの作り方を解説してきました。

内容のまとめは以下のとおりです。

▼kintoneのグラフ基本機能のできること・できないことは以下のとおり。

| できること | できないこと |

| ・棒グラフや円グラフなど6種類のグラフを作成する

・作成したグラフをkintoneの「スペース」や「お知らせ掲示板」に表示させる ・定期レポートを作成する |

・グラフを外部に出力する

・組織内のkintoneユーザー以外に共有する ・2軸のグラフを作成する(複合グラフ) ・複数のアプリにまたがってデータを集計する ・グラフごとにアクセス権を設定する |

▼kintoneのグラフの基本機能で作れるグラフは主に6種類。

| グラフの名称 | 特徴 | 具体的な使用例 |

| 横棒・縦棒グラフ

(集合・積み上げ・100%積み上げ) |

全体の中で、値の高い・低い項目を比較するのに適している | ・売上

・営業成績 |

| 円グラフ | 比率の分析に適している | ・売上の構成比

・顧客層の割合 |

| 折れ線グラフ | 時間の経過に伴う集計値の変化を表現するのに適している | ・月別売上推移

・プレビュー数推移 |

| 曲線グラフ | 折れ線グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる | |

| 面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

折れ線グラフを塗りつぶしたようなもの。数値の変化を視覚的に判断しやすい | ・月別売上推移+内訳(積み上げの場合) |

| 曲線面グラフ

(積み上げなし・積み上げ・100%積み上げ) |

面グラフとほぼ同じで、それぞれの点が曲線で結ばれる |

▼kintoneのグラフは以下の6ステップで作成する。

| 【STEP1】グラフを使うアプリを作る

【STEP2】アプリの中にグラフを作る 【STEP3】作成したいグラフの種類を選ぶ 【STEP4】分類する項目と集計方法を選ぶ 【STEP5】条件・ソートを選択する 【STEP6】グラフを保存し、確認する |

▼そのほかにできることとして、「グラフをポータルのお知らせ掲示板に表示させる」「スペースに表示させる」「定期レポートを作成する」などがある

▼kintoneのグラフの基本機能で物足りないときは、『DataCollect』や『kViewer』などの連携サービスがおすすめ。

これらの内容を参考に、kintoneのグラフ機能を使いこなしてください。