kintoneで勤怠管理をスマート化|便利なアプリと連携サービス活用法

勤怠管理を紙のタイムカードやExcelで行うと、打刻漏れや計算ミス、集計作業の負担が避けられません。法改正やテレワークの普及が進む中、勤怠管理のシステム化は急務となっています。

結論として、kintoneだけでも勤怠管理は可能です。ただし、勤怠区分が複雑な場合やICカード打刻など高度な機能が必要な場合は、外部サービスとの連携が不可欠です。kintoneを中心に活用すれば、出退勤管理や申請・承認フローをオンライン化でき、紙や複数ツールを使い分ける手間を大幅に削減できます。

本記事では、kintoneの基本機能とその限界、連携サービスによる拡張、導入事例を交えつつ、自社がどこまでkintoneで勤怠管理を実現できるかを判断するヒントをお伝えします。

目次

kintoneで勤怠管理はできる?

kintoneで勤怠管理は可能です。勤務記録や申請はもちろん、勤務時間の自動計算、申請・承認フロー、ICカードによる自動打刻にも対応可能です。

企業ごとのニーズに合わせてシステムを自由に構築できるため、現在の勤怠管理方法をそのままkintoneアプリに置き換えられます。新しいツールにありがちな「操作に慣れるまでの負担」や「使いにくさ」の心配が少なく、ITリテラシーに関係なく誰でも使いやすい点も大きなメリットです。

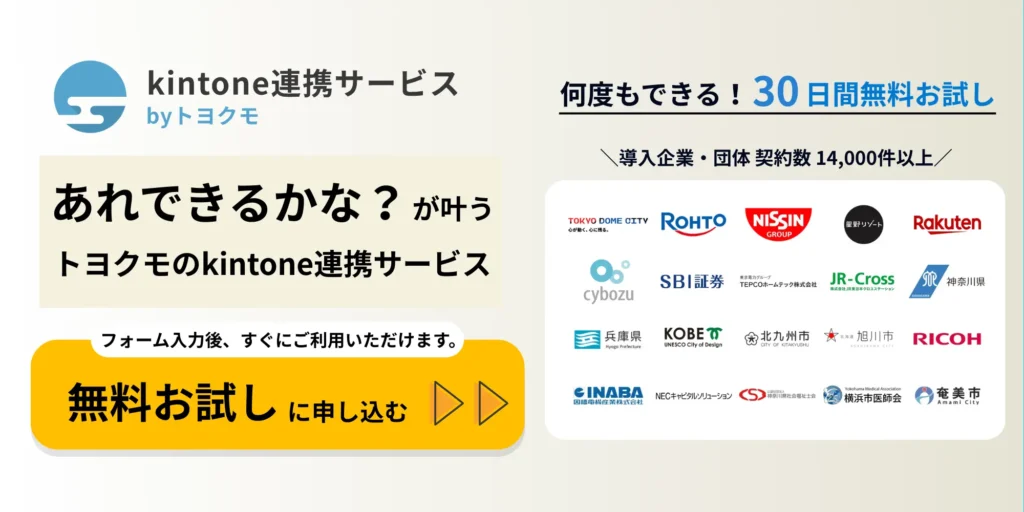

kintoneで勤怠管理ができるサンプルアプリ

kintoneを初めて利用する企業や、社内にアプリ作成のノウハウがない場合は、あらかじめ用意されているサンプルアプリを活用するのが効率的です。サンプルアプリは初期設定のままでもすぐに使え、自社の運用に合わせてカスタマイズできます。

以下では、kintoneで勤怠管理ができるサンプルアプリを紹介します。

- kintoneアプリ「タイムカード」で勤務状況を記録・申請・管理

- kintoneアプリ「タイムカード(月次版)」で月間の勤務時間を記録

- kintoneアプリ「タイムカード(IF関数搭載版/月次版)」で勤怠時間を自動計算

1つずつ詳しく解説していきます。

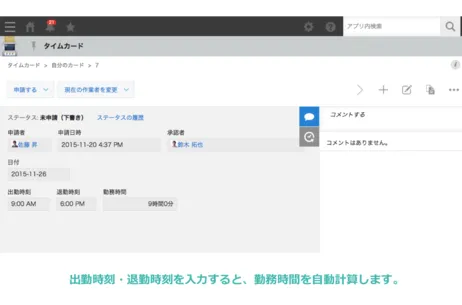

kintoneアプリ「タイムカード」で勤務状況を記録・申請・管理

▲出典:kintone

kintoneをすでに導入している場合、kintone内のサンプルアプリを用いることで、勤怠管理をより簡単に行えるようになります。

kintoneアプリ「タイムカード」では、勤務の記録・申請・管理を一つで完結できます。

勤務時間を自動計算

各従業員が出勤時刻・退勤時刻を入力すると、勤務時間を自動計算します。

一定時間以上の勤務を残業として設定したり、休憩時間を自動で差し引いて計算したりもできます。

また、従業員ごとの月別集計、休暇算出の設定も可能です。CSVファイルに書き出せば、勤怠データの活用にも便利です。

スマホで申請・承認が可能

申請や承認作業はスマートフォンからワンクリックで対応可能です。結果は一覧で確認でき、承認状況を一目で把握できます。コメント機能を使えば、口頭でのやり取りを減らし、どこからでもスムーズにコミュニケーションできます。申請や承認の記録は自動で残るため、過去の履歴や経緯をアプリ上で一元管理できます。

関連記事:モバイルでkintoneを利用するには?モバイルでできることや活用方法を紹介

ICカードとの連携も可能

有料のkintone連携サービスを導入すれば、NFCカード・交通カードなどを用いて自動打刻することも可能です。ICカードを端末にかざすだけで、簡単に出退勤を記録できます。オフィスや工場の入り口に端末を設置し、カードをかざすだけで出退勤を記録できるため、現場が多い企業に特に向いています。

kintoneアプリ「タイムカード(月次版)」で月間の勤務時間を記録

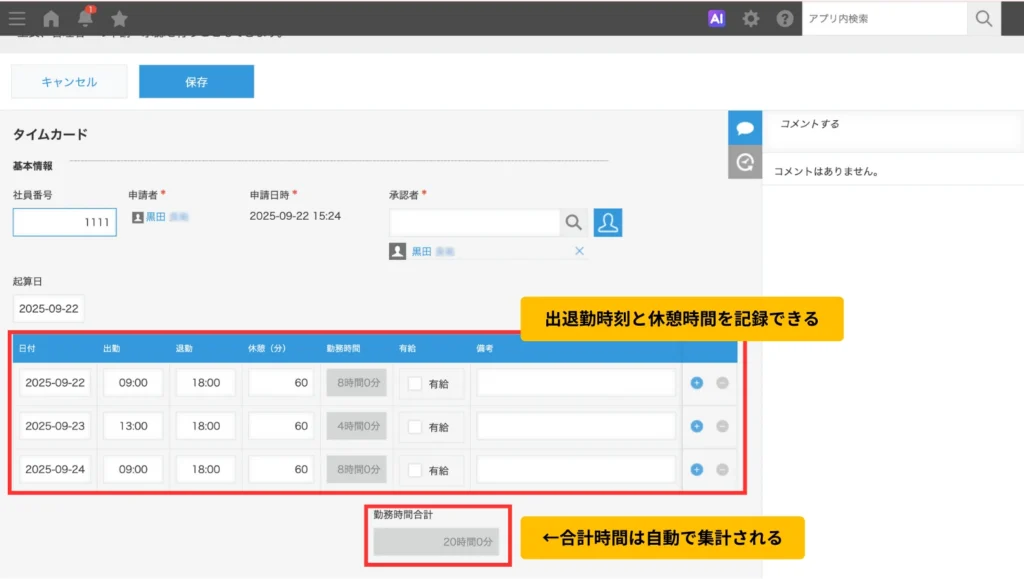

タイムカード(月次版)は、月間の勤怠時間を管理できるアプリです。出退勤時間を入力するだけで勤務時間を自動計算し、合計勤務時間や休憩時間を集計します。上長への申請・承認もアプリ上で完結します。

他にも以下の機能が揃っています。

変更履歴機能で勤怠登録の不正を防げる

変更履歴機能とは、データ編集の変遷を確認できる機能です。不正な変更の防止や編集前データの確認ができ、勤怠関連で何かトラブルがあっても安心です。

誤って変更してしまった場合でも、変更前のデータを確認すれば以前のデータに戻せるため、正確な勤怠情報を申請できます。

登録データはCSVで書き出し可能

登録した勤怠データはCSV形式で書き出すことができ、Excelなどの表計算ソフトやメモ帳、メールソフトで閲覧・編集が可能です。さらに、給与管理システムへの取り込みも簡単に行えるため、勤務時間の集計から給与計算までをアプリ内で一元管理できます。手作業による計算やデータ転記の手間を省き、作業効率を大幅に向上させることができます。

設定方法

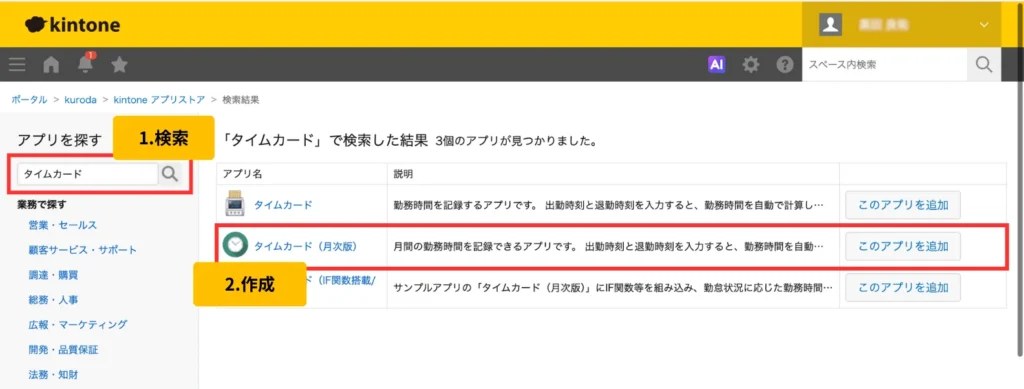

まず、タイムカード(月次版)のアプリを作成します。「kintoneアプリストア」内でサンプルアプリを検索しましょう。「このアプリを追加」をクリックすると、アプリを作成できます。

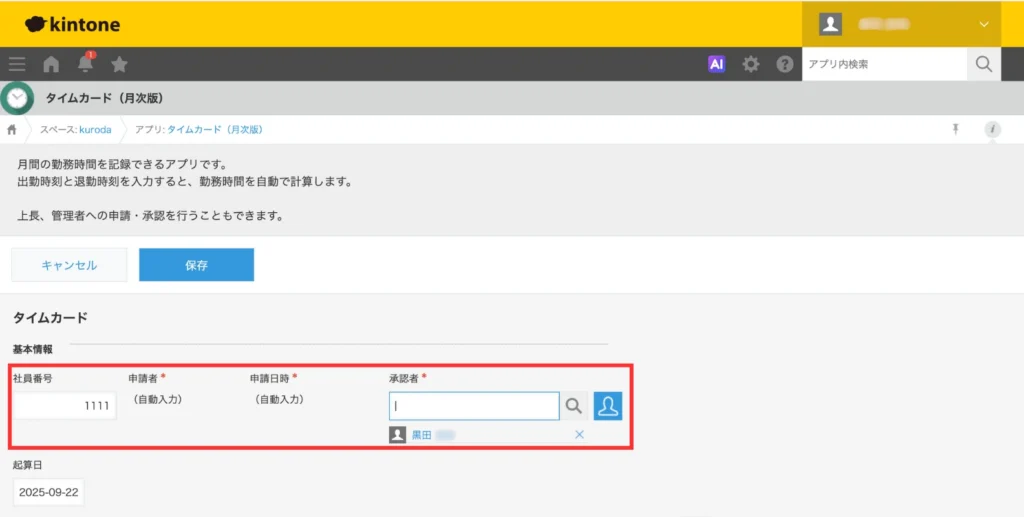

次に、レコードを作成します。1レコードが1人分のタイムカードになります。アプリを開き、画面右の+マーク「レコードを追加する」をクリックしましょう。

「社員番号」「承認者」を入力し、「保存」をクリックすると、タイムカードが作成されます。

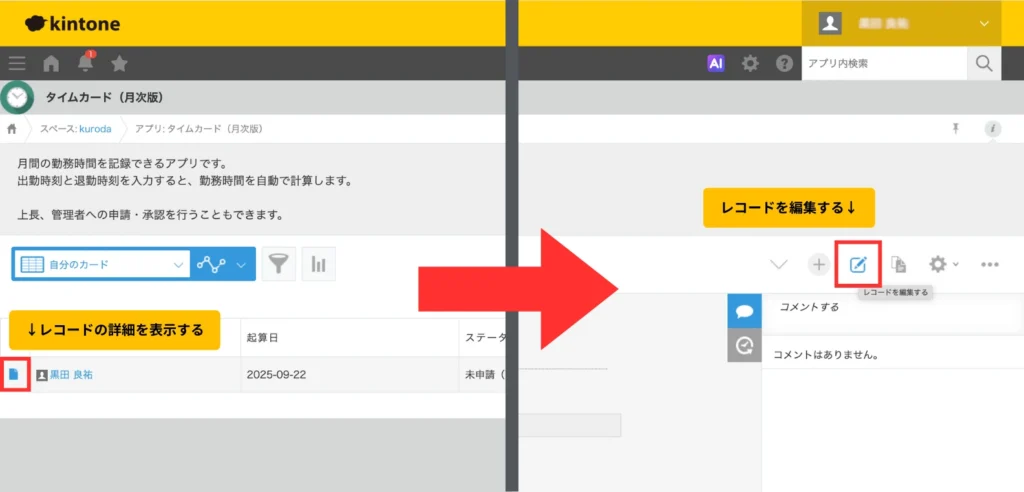

作成したタイムカードに勤怠情報を登録します。「レコードの詳細を表示する」>「レコードを編集」を順にクリックし、レコードの詳細画面を開きます。

レコード詳細画面の下側に、出勤時刻、退勤時刻、休憩時間を記録する欄があります。出退勤時刻と休憩時間の情報から1日の勤務時間が自動で計算され、勤務時間の合計も自動で集計されます。

「申請する」をクリックすると、「承認者」に勤怠情報を申請することができます。

kintoneアプリ「タイムカード(IF関数搭載版/月次版)」で勤怠時間を自動計算

タイムカード(IF関数搭載版/月次版)は、勤怠区分に応じた自動計算機能を備えた上位版です。出退勤時間を入力するだけで、勤務時間や残業時間を自動で算出します。

既存の「タイムカード(月次版)」と同様に、上長・管理者への申請・承認も可能です。

タイムカード(月次版)との違いとしては、以下の機能があります。

勤怠状況に応じた『勤務時間』を自動で算出

IF関数が組み込まれているため、出勤時間と退勤時間を入力するだけで勤務時間を自動算出できます。

「早退」や「午前休」などの勤怠区分が未選択の場合や、「終日休」が選択されているにもかかわらず出勤・退勤時間が入力されている場合は、自動的に勤務時間を0時間として処理します。

こうした機能により、勤怠区分と勤務時間の不一致を自動で判別できるため、人事部や総務部が手作業で整合性をチェックする必要がなくなり、確認作業の負担を大幅に軽減できます。

勤怠時間に応じた『残業時間』を自動で算出

勤怠区分に応じて、出勤・退勤時間を入力するだけで残業時間を自動計算できます。

「通常勤務」や「早退」の場合は8時間を超えた分が、「午前休」「午後休」の場合は4時間を超えた分が残業時間として算出されます。

一方、勤怠区分が「未選択」や「終日休」の場合は、勤務していない扱いとなり、残業時間も自動的に0時間として処理されます。

勤務時間と残業時間を自動で計算できるため、申請者本人の計算ミスを防ぎ、承認者や管理者が行う確認作業の負担も軽減できます。

設定方法

基本的には「タイムカード(月次版)」と同様の手順で設定可能ですが、勤怠情報を登録するときの操作が異なります。出退勤時刻と休憩時間の登録だけでなく、「勤怠」の列に「通常勤務」「午後休」などの勤怠区分を登録する必要があります。この区分に応じて、勤務時間や残業時間が計算されます。

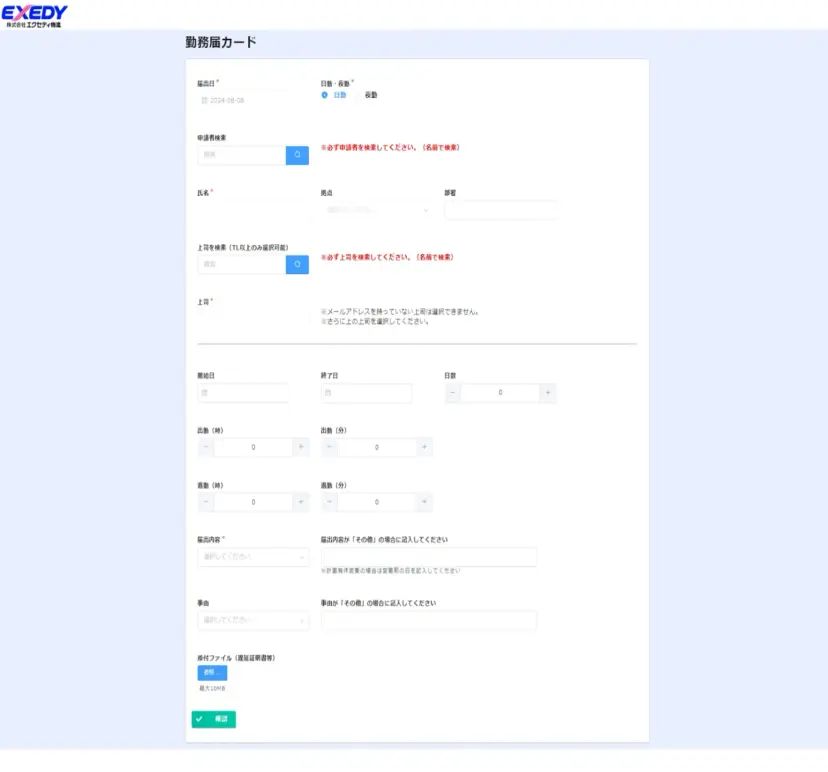

kintoneの勤怠管理アプリと相性のいい連携サービス2選

kintoneだけでは対応できない機能も、外部サービスと組み合わせることで実現できます。

出退勤打刻やICカード打刻といった勤怠管理の高度な機能はもちろん、他部門との情報共有や業務システムとの連携もスムーズになります。

以下、kintoneの勤怠アプリと特に相性がよい連携サービスを2つ紹介します。

- FormBridge(フォームブリッジ):kintoneユーザーでなくても出退勤打刻が可能

- kincone(キンコン):ICカードを使った勤怠管理を実現

kintoneユーザーでなくても出勤打刻ができるFormBridge(フォームブリッジ)

FormBridge(フォームブリッジ)とは、kintoneを使っていない従業員でも入力できるWebフォームを作成できるサービスです。入力された内容は、自動的にkintoneへ保存されるため、データを手作業で移し替える必要がなく、業務効率が向上します。

条件分岐やルックアップ、自動入力などの機能を備えており、プログラミング不要で高度なフォームを簡単に作成可能です。自動返信メールや入力内容の一時保存、メールアドレス認証、スパム対策など、実務に役立つ設定も充実しています。

この仕組みを活用すれば、kintoneアカウントを持たないパート・アルバイトスタッフでも、Web上のタイムカードに出退勤を打刻でき、その情報を直接kintoneに保存できます。現場や店舗など、さまざまな勤務形態に柔軟に対応できる点が特徴です。

30日間の無料お試しも実施しているので、気軽に使い勝手のよさを確認してみてください。

関連記事:kintone連携「フォームブリッジ」とは?できること・使い方

FormBridgeでタイムカードを作成する手順

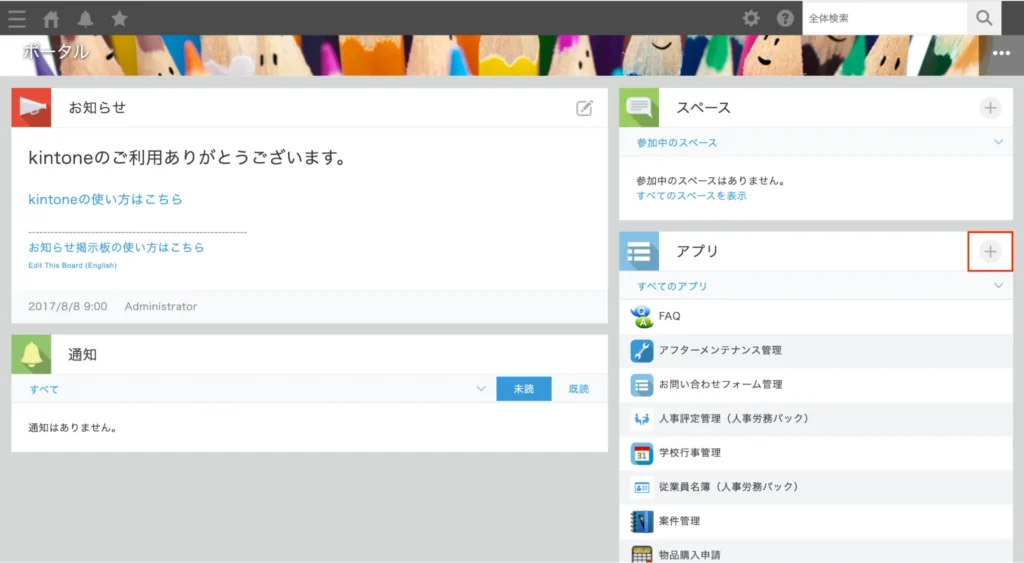

まずは、kintoneにログインし、アプリの「+」マークをクリックします。

kintoneのアプリストア画面が開くため、「タイムカード」と入力します。

タイムカードアプリを追加します。

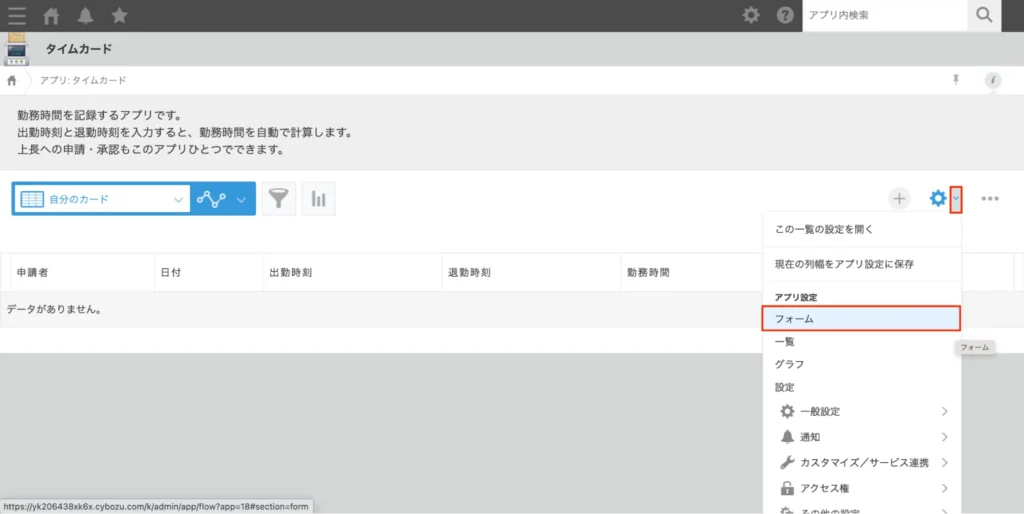

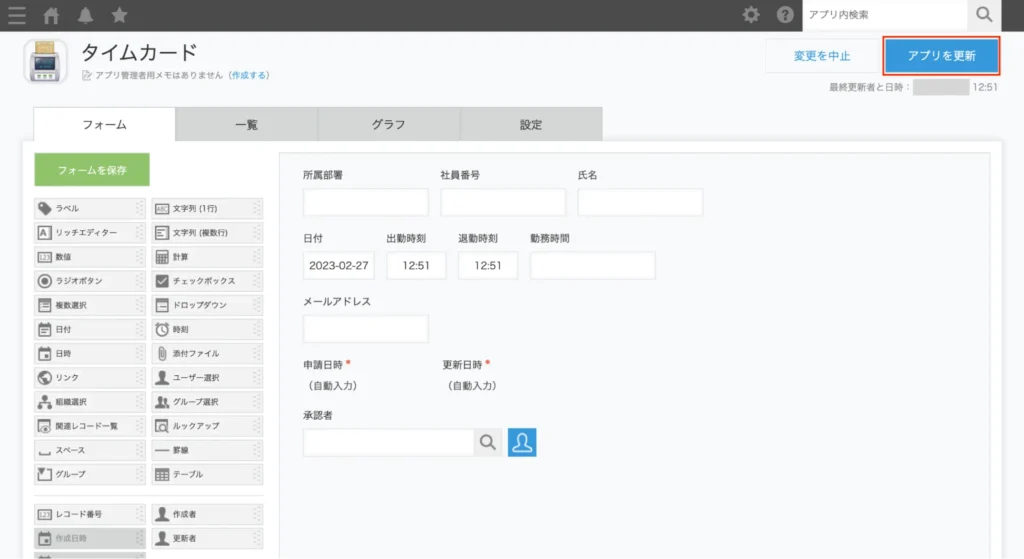

アプリを開き、歯車マークの横の矢印ボタンから「フォーム」に進みます。

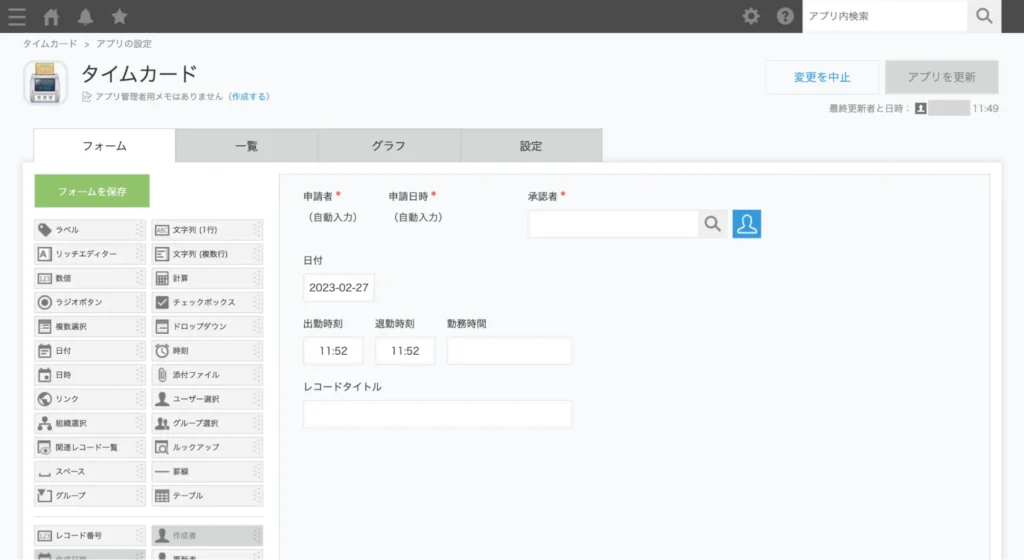

デフォルトのフォームは以下のようになっていますが、希望の設定に変更できます。

変更した場合は、「アプリを更新」をクリックします。

次に、FormBridgeを開き、右上の「+」マークをクリックしてフォームの作成に進みます。

「新しいフォームをつくる」の「はじめから作成」をクリックします。

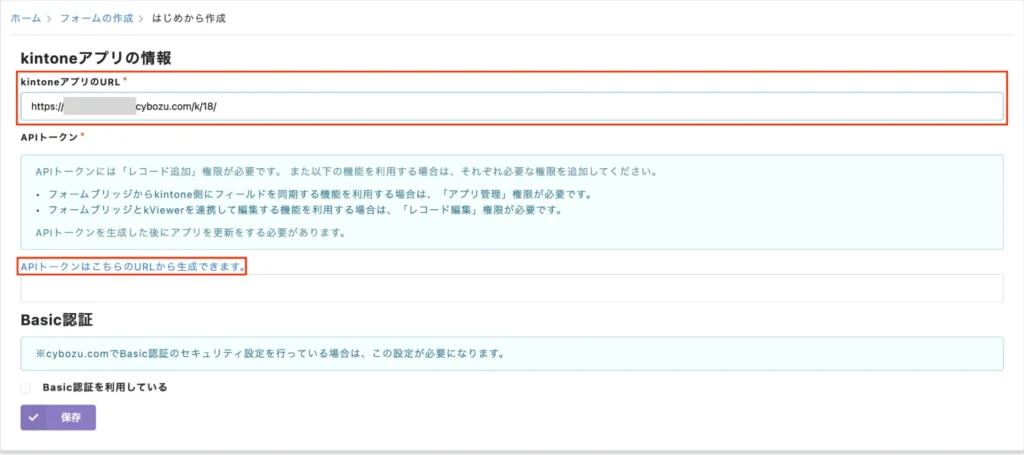

kintoneアプリの情報を入力する画面が現れます。

kintoneアプリのURLとはアプリのトップ画面に表示される「https://(サブドメイン).cybozu.com/k/xxx/」の形式のURLです。

kintoneアプリのURLを入力すると、「APIトークンはこちらのURLから生成できます」と表示されるため、クリックします。

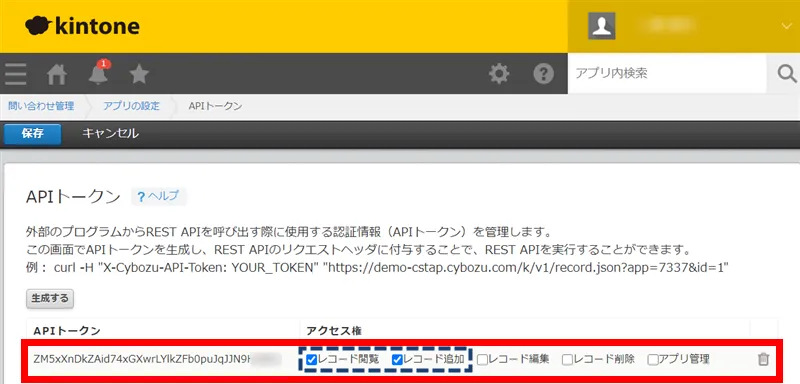

APIトークンの生成画面が現れたら、「生成する」をクリックします。

アクセス権の「レコード追加」にチェックが入っていることを確認したら、APIトークンをコピーし、保存・アプリの更新をします。

再びFormBridgeの画面に戻り、コピーしたAPIトークンを貼り付け、保存します。

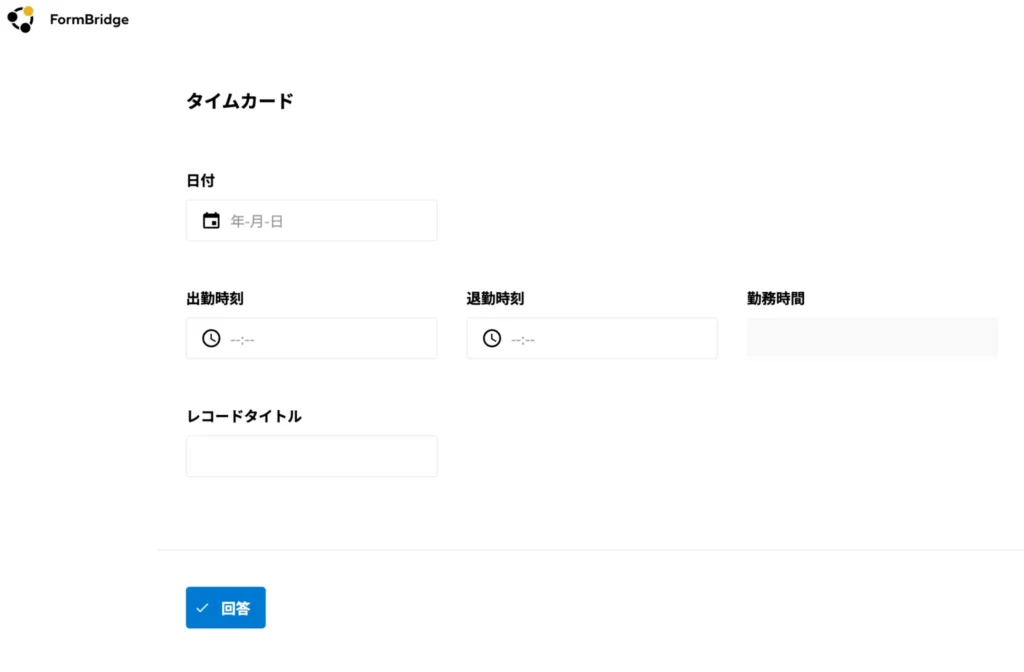

プレビューでフォームの仕上がりを確認できます。

修正を加えた場合には、左下「保存」ボタンを押して、右上のプレビューボタンで反映されているか確認しましょう。

最後に右上の「公開」をクリックすれば、タイムカードの完成です。

ICカード勤怠管理が導入できるkincone(キンコン)

kincone(キンコン)は、勤怠管理と交通費精算をシンプルに行えるクラウド型サービスです。

スマートフォンに専用アプリを入れてタイムレコーダーとして活用でき、従業員はSuicaやPASMOなどの交通系ICカードをタッチするだけで出退勤時間や交通費を記録できます。

打刻漏れや記録ミスを防ぎながら、手間のかかる交通費精算も同時に効率化できます。

基本的な機能は以下のとおりです。

| 基本機能 | ・勤怠管理(出退勤、シフト勤務、フレックス勤務など) ・有給休暇や残業時間の管理 ・アラート機能(残業時間超過などを通知) ・ワークフロー機能 ・集計データ出力(CSV出力) ・不正防止機能(改ざんや代理打刻を防止) |

| 打刻方法の種類 | ・交通系ICカード ・アプリ ・チャットツール(Chatwork・Slackなど) ・ブラウザ |

| 料金 | 1ユーザー月額200円(税抜) ・追加料金不要 ・年払い登録で5%オフ |

kinconeはkintoneをはじめ、給与システムや各種ツールとも柔軟に連携できます。

たとえば、打刻データを給与システムと連携して給与計算を自動化したり、ChatworkやSlackなどのチャットツールと連携して、チャット上でのメッセージ送信を打刻として記録することも可能です。

ICカード・アプリ・チャット・ブラウザと複数の打刻方法を使い分けられるため、在宅勤務や直行直帰など社外勤務が多い企業でもスムーズに運用できます。

kintoneで出退勤管理を行う5つのメリット

紙やExcelでの勤怠管理は、打刻漏れや集計作業の負担が大きな課題です。kintoneなら出退勤記録から承認、集計までを一元化し、これらを解決できます。以下、主なメリットを5つ紹介します。

1.出退勤の打刻をどこからでもできる

従来のタイムカードやExcelでの管理では、打刻のためにオフィスへ出向く必要があり、パソコン環境も必須でした。

手入力は時間がかかるうえ、打刻漏れや入力ミスなどのトラブルも起こりやすく、管理者による確認作業も増えてしまいます。

kintoneで勤怠管理をオンライン化すれば、スマホやタブレットからどこでも打刻可能です。

ICカード連携や自動入力機能を使えば、記録精度が向上し、確認・修正の手間も削減できます。

在宅勤務や直行直帰が多い企業でも、勤怠状況をリアルタイムで把握できる点がメリットです。

2.承認業務も場所を選ばない

紙やExcelでの申請・承認は、書類の回覧や押印が必要なため、処理が遅れやすく、申請漏れや不正の温床になりがちです。

kintoneなら、休暇や残業の申請が送信された瞬間に管理者へ通知が届き、その場で承認可能です。

外出先や在宅勤務中でもスムーズに処理でき、承認待ちによる業務停滞を防ぎつつ、記録も自動保存されるため、管理の透明性も高まります。

3.ペーパーレス化で打刻漏れや計算ミスを防止できる

勤怠管理をオンライン化すれば、タイムカードや申請書など紙の管理が不要となり、完全なペーパーレス化を実現できます。

記録は自動保存されるため、打刻漏れや集計時の計算ミスを防止し、給与計算や勤怠確認にかかる手間も大幅に削減されます。

紙資源を使わない運用は環境負荷の低減にもつながり、企業の社会的責任(CSR)の強化にも寄与します。

4.勤怠データの一元管理で集計・分析が簡単

オンラインで勤怠管理を行えば、出退勤情報がリアルタイムでkintoneに蓄積され、データを一元管理できます。

残業時間や有給取得率などを自動集計できるため、管理者が手作業でデータをまとめる必要がありません。

CSV形式での出力や給与システムとの連携もスムーズに行えるので、給与計算や人事評価への活用にもつながります。

部署ごとの勤務状況を可視化して分析でき、労務改善や人員配置の判断にも役立ちます。

5.法令遵守と監査対応をスムーズに

勤怠管理をデジタル化すると、労働基準法で求められる記録保持や36協定の上限管理にも対応しやすくなります。

kintoneではすべての操作履歴が自動で記録されるため、データ改ざんを防止でき、監査時にも証跡として活用可能です。

残業時間が規定を超える前にアラートを表示するなど、労務リスクを未然に防ぐ仕組みを取り入れることで、コンプライアンス対応を強化できます。

カスタマイズすれば勤怠管理業務をさらに効率化できる

kintoneを利用すれば、既存のアプリやシステムに縛られることなく、独自に必要な機能を搭載したアプリを作成できます。

kintoneだけでは実装できない機能があっても、さまざまな連携サービスを必要に応じて組み合わせることで、機能の拡大が可能です。

たとえば、日付や時刻の計算を行うことにより残業時間から残業代まで算出できるトヨクモのDataCollect(データコレクト)や出勤時間と退勤時間の入力で自動で給与計算ができるkincone(キンコン)などがあります。

ほかにもkintoneは、200種類以上ある連携サービスと併用することで、さまざまな機能を実現できるため、自社に必要な機能を搭載して業務課題の効率化を図りましょう。

以下の動画で、勤怠管理でDataCollectを使用しています。

実際に、住宅の省エネサービスを提供するTEPCOホームテック様では、勤怠情報がリアルタイムに更新されないことが課題となり、従業員が自分の有給残日数を正確に把握できない状況でした。

DataCollectを導入したことで、手作業での集計を不要にし、正確な勤怠情報をリアルタイムで提供できるようになり、従業員からの信頼も向上しました。

事例記事では、勤怠管理にとどまらない同社の先進的なDX事例を詳しく紹介しています。

事例記事:kintoneと連携サービスで見積書を自動計算、協力会社自身で発行可能に!(TEPCOホームテック様)

kintoneの勤怠管理の導入がおすすめできる企業

kintoneは便利な機能が揃っており業務効率化を期待できますが、すべての企業に最適とは限りません。

kintoneを使った勤怠管理が特に向いている企業の特徴を3つ紹介します。

すでにkintoneを導入している企業

すでにkintoneを利用している企業は、勤怠管理もkintoneに統一するのがおすすめです。

新たにシステムを導入する初期コストが不要なうえ、スタンダードコースなら1ユーザーあたり月額1,800円(税抜)で最大1.000個までアプリを自由に作成できます。

ユーザーを増やす場合のみ追加費用が発生し、機能を追加してもコストは変わりません。他社ツールを新規に導入するよりも安価に勤怠管理機能を拡張できます。

勤怠管理以外にも効率化したい企業

kintoneは勤怠管理だけでなく、顧客管理、売上管理、日報、プロジェクト管理、経理関連業務など、幅広い業務を1つのプラットフォームで管理できます。

部署ごとに異なるシステムを導入する必要がなく、営業・人事・総務・経理など複数部門の業務をまとめて効率化できます

料金は機能単位ではなくユーザー単位で発生するため、複数の業務システムを構築しても追加料金は不要です。

自社内で多くの業務を一元管理したい中小企業やベンチャー企業に特におすすめです。

従業員が少ない企業

kintoneはユーザー単位の課金体系のため、従業員数が少ない企業ほど導入コストを抑えやすいのが特徴です。

たとえば従業員20名規模なら20ユーザー分の月額料金のみで済みますが、1,000名規模では毎月の費用が大きく膨らみます。

また、少人数企業では勤務形態も比較的シンプルなので、kintone単体でも十分に勤怠管理が運用可能です。

連携サービスを使わずともコストをかけずに導入を始められます。

kintoneの勤怠管理の導入に不向きな企業

kintoneの勤怠管理の導入に適した企業がある一方で、導入が不向きな企業もあります。

導入が不向きな代表的なケースを3つ紹介します。

勤怠の種類が多く複雑になっている企業

kintoneの基本機能は、出退勤管理・残業申請・有給管理など基本的な勤怠管理が中心です。

フレックス勤務や時短勤務、複雑なシフト管理など、細かい計算ロジックが必要な場合は、JavaScriptによるカスタマイズや外部連携サービスの追加が前提となり、設計や保守にかかるコストや手間が増えます。

そのため、短期間で高度な勤怠管理を安定的に運用したい場合は、勤怠管理専用のシステムを導入したほうが効率的です。

勤怠管理だけを導入したい企業

kintoneはユーザー単位の課金体系で、複数業務をまとめて効率化することを前提としたプラットフォームです。そのため、勤怠管理だけに限定して導入すると費用対効果が低くなりがちです。

勤怠管理に特化したシステムであれば、1ユーザーあたり月額100円程度から利用できるサービスもあり、機能面でも充実している場合が多いです。

「勤怠管理だけを低コストで導入したい」という企業は、まず専用システムとの比較検討をおすすめします。

規模が大きく、ユーザー数が多い企業

kintoneは、ユーザー単位で料金が発生するので、従業員数が多い企業ではコストが急増します。

たとえば、1ユーザーあたり月額1,800円の場合、1,000名規模の企業では月額180万円もの費用が発生します。

大規模企業では、kintoneよりも勤怠管理専用システムを一括導入したほうが、コスト面だけでなく管理面でも効率的です。

全国に複数拠点を持つ企業や、数千人単位で運用する必要がある場合は、システムの安定稼働やサポート体制を含めて慎重に検討する必要があります。

kintoneの勤怠管理の導入事例

kintoneの勤怠管理アプリは、多くの企業で業務効率化に活用されています。ここでは、実際の導入事例を2社紹介します。

【現場サポートの事例】月末のチェック時間がわずか1秒に

建設業向けクラウドサービスを提供する株式会社現場サポートでは、勤怠管理をExcelで行い、有給やフレックス勤務はサイボウズOfficeの掲示板で報告していました。

月末にはExcelと掲示板を突き合わせて全社員分を確認する必要があり、1人あたり15分かかる非効率な作業が課題でした。

kintone導入後は、勤怠管理と業務連絡を1つのアプリに統合しました。

休暇報告や遅刻・早退連絡と勤怠データをシステム上で自動照合できるようになり、チェック作業にかかる時間は15分からわずか1秒まで短縮されました。その結果、大幅な工数削減と業務効率化を実現しています。

>活用事例:現場サポート 様の導入事例|kintone

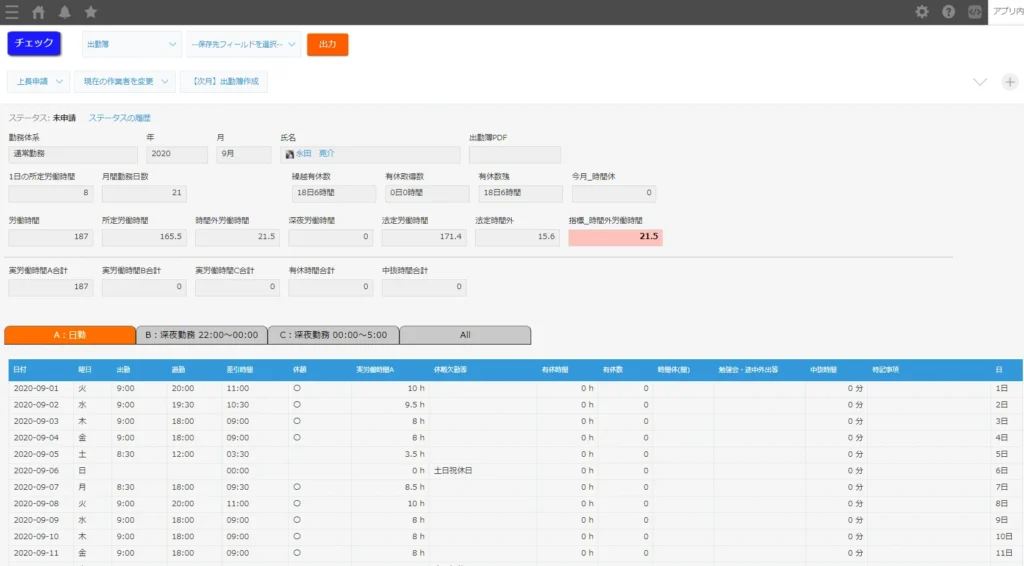

【エクセディ物流の事例】勤怠管理をオンライン申請に切り替えて管理部門の負担軽減

株式会社エクセディ物流では、伝票や報告書など多くの業務が紙ベースで行われており、情報共有に時間がかかるだけでなく、伝達ミスや書類紛失、確認漏れが約10%発生していました。

勤怠管理も同様に、従業員が有給休暇や直行・直帰を紙の勤務届カードに記入し、上長に提出するという非効率な運用が課題でした。

そこで、トヨクモのFormBridgeを導入して勤務届カードをオンライン化し、勤務形態や勤務時間、有給休暇、直行・直帰などをWebフォームから申請・管理できるようにしました。

その結果、年間で12,000枚の紙書類を削減できました。勤務届作成や確認作業の負担が大幅に減り、管理部門全体の業務効率が向上しました。

>活用事例:発注管理のデジタル化で年間12,000枚の紙を削減! 物流業界がトヨクモkintone連携サービスで実践する業務効率化への道

kintoneの勤怠管理をより便利にする連携サービスも有効活用しよう!

kintoneだけでも基本的な勤怠管理は可能ですが、勤務形態が複雑な場合や機能を拡張したい場合は、連携サービスを組み合わせるとさらに便利になります。FormBridgeを使えばkintoneユーザー以外でも出退勤打刻ができ、kinconeを使えばICカードによる自動打刻が可能です。

トヨクモでは、残業時間や有給管理に対応したDataCollectなど、勤怠管理をサポートする連携サービスを多数提供しています。30日間の無料お試しもあるので、ぜひ活用してみてください。