kintoneでファイル管理するには?階層構造を作る方法やプラグインを解説

企業活動を続けていると、日々さまざまな書類やデータが蓄積されていきます。整理が追いつかないと、必要なファイルが迷子になったり、古い書類が社内に散在して業務効率が低下する原因になります。

kintoneは、業務アプリだけでなくファイル管理ツールとしても活用できるクラウドサービスです。基本機能に加えて、階層構造を作るプラグインや外部共有サービスを組み合わせることで、従来のファイルサーバーのように効率的な管理が可能です。

本記事では、kintoneでファイル管理を行う方法やメリット・デメリット、階層構造を実現する手段、外部共有をスムーズに行える連携サービス「kViewer」まで解説します。「kintoneで効率よくファイル管理したい」「複雑なフォルダ構成や共有に悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてください。

>関連記事:わかりやすいkintone(キントーン)とは?特徴・機能、メリットを解説

目次

kintoneでファイル管理できる?

kintoneには基本機能としてファイル管理機能が搭載されています。アプリに「添付ファイル」フィールドを設置すれば、WordやExcel、PDF、画像などさまざまな形式のファイルをドラッグ&ドロップで簡単にアップロードできます。

アップロードしたファイルは、レコード(顧客情報や案件情報など)と紐づけて管理でき、「契約書を顧客ごとにまとめたい」「議事録を案件単位で整理したい」といったニーズにも対応可能です。

ただし、基本機能だけでは次のような制限があります。

- 複数ファイルの一括ダウンロードができない

- フォルダのような階層構造を作れない

- ディスク容量に上限がある

これらの制限が課題となる場合は、後述するプラグインや外部サービスを組み合わせることで解決できます。

kintoneでファイル管理する4つのメリット

kintoneでファイル管理するメリットは以下4つです。

- 場所を問わずアクセスできる

- kintone内に一元管理できる

- ファイルの変更履歴を自動で保存できる

- プラグイン・連携サービスと連携できる

1. 場所を問わずアクセスできる

kintoneはクラウドサービスのため、インターネット環境さえあれば社内外どこからでもアクセスできます。出張先から急に資料を送る必要が出ても、現地でkintoneを開くだけで対応可能です。スマートフォンやタブレットにも対応しており、PCがない状況でも必要なファイルをすぐに確認できます。リモートワークや拠点が複数ある企業でも、常に最新データを共有できる点が強みです。

2. kintone内に一元管理できる

kintoneでファイルを管理する最大のメリットは、ファイルと関連データを同じアプリ内で管理できることです。顧客情報と契約書、案件情報と議事録など、関連性の高いファイルを一緒に保管できるため、ファイルサーバーやメールに分散していたデータを探し回る必要がありません。

例:

- 顧客ごとの契約書・見積書を紐付けて管理

- プロジェクト単位で議事録や進捗資料を整理

この一元管理により、情報を探す時間を大幅に削減し、業務効率を高められます。

3. ファイルの変更履歴を自動で保存できる

kintoneでは、ファイルをアップロードした際に更新履歴が自動で記録されます。誰がいつ、どのファイルを更新したかが一目で分かるため、誤更新やデータの消失を防止できます。

過去の状態に戻すこともできるので、「誤って最新データを上書きしてしまった」場合でも安心です。紙やメール管理では難しかったコンプライアンス対応にも役立ちます。

4. プラグイン・連携サービスと連携できる

kintoneはプラグインや外部連携サービスが豊富で、基本機能では足りない部分を補えるのが大きな強みです。

例:

- 複数ファイルをまとめてダウンロード → 「ファイル一括ダウンロードプラグイン」

- 取引先も含めた安全な情報共有 → kViewer

- 承認フローを自動化して契約書管理を効率化 → ワークフロープラグイン

自社の運用に合わせて必要な機能だけを追加できるため、無駄なくスモールスタートが可能です。

kintoneでファイル管理するデメリット

kintoneでファイル管理するデメリットは以下2つです。

- 保存容量に制限がある

- フォルダのような階層構造を作りにくい

1. 保存容量に制限がある

kintoneのディスク容量には上限があります。基本容量は「5GB×ユーザー数」で計算されます。例えば、10人のユーザーがいる場合、合計50GBまで使用できます。この容量はチーム全体で共有されるため、一部のユーザーが5GB以上使用しても問題ありませんが、全体で上限を超えないよう注意が必要です。

容量が足りなくなった場合は、追加料金(10GBあたり月額1,000円)でディスク容量を増設できます。

2. フォルダのような階層構造を作りにくい

kintoneでは、基本機能として直感的なフォルダ分けや階層構造が提供されていないため、多数のファイルを管理する際に散在化し、必要なファイルを見つけにくくなります。カテゴリー機能で疑似的な階層を作れますが、PCのフォルダのような操作感とは異なります。

また「アプリ一覧プラグイン」を使えば階層構造を作成できますが、標準では2階層までの制限があります。大量のファイルや複雑な分類が必要な場合は、導入前に十分な計画と設計が必要です。

kintoneでのファイル管理に向いているデータ・不向きなデータ

kintoneはディスクの容量に制限があります。そのため、kintoneでのファイル管理に向いていないデータは、アップロードをせず端末や社内ネットワークなどに保存した方がディスク容量の空きを作れます。

| 適しているデータ | 適していないデータ | |

| ファイルサイズ | PDF・Wordなど軽量ファイル | 画像・動画など大容量ファイル |

| 更新頻度 | 年に数回以下、参照メイン | 毎日〜週単位で更新される |

| 運用目的 | 保管・共有 | 編集・共同作業 |

| 例 | 見積書、契約書、議事録 | 画像素材、動画マニュアル |

〈kintoneに向いているデータ〉

kintoneは、ファイルとアプリのレコード(顧客情報や案件情報など)を紐づけて管理できる点が強みです。そのため、以下のような「保管が目的」で、頻繁な更新を伴わないファイルに適しています。

- 見積書、請求書、契約書などの顧客・案件とセットで管理したい文書

- バージョンアップや修正が少ないPDF資料

- 法定保存が必要な帳票や、参照頻度は低いが共有しておきたい文書

これらをkintoneに登録しておくことで、メンバー全員がいつでも同じデータを確認でき、業務の透明性が向上します。

■ポイント

頻繁に更新するデータをkintoneに保存すると、その都度ダウンロード・再アップロードが必要になるため手間が増えます。更新頻度が高いデータは、クラウドストレージ(Google DriveやBoxなど)と併用するのがおすすめです。

〈kintoneに向いていないデータ〉

一方で、以下のようなデータはkintoneでの管理には不向きです。

大容量ファイル

- 画像や動画などは容量を圧迫し、すぐに上限に達してしまいます。

- 専用ストレージに保存してリンクを貼る運用が現実的です。

頻繁に編集・変更されるデータ

- 編集のたびにダウンロードと再アップロードが発生するため非効率です。

- 共同編集が必要な場合は、Googleスプレッドシートなどリアルタイム編集ツールが適しています。

大量のファイルを一括で取り扱うケース

- kintone基本機能では複数のレコードへのファイル一括アップロードに対応していません。

- プラグインを導入すれば改善できますが、運用が複雑化する可能性があります。

kintoneのファイル管理方法

kintoneでファイルを管理する方法は、大きく分けて「基本標準機能を活用する方法」と「サンプルアプリを使う方法」の2種類があります。それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

1. 基本機能で管理する

kintoneの基本機能だけでシンプルにファイル管理を行う方法です。アプリに「添付ファイル」フィールドを追加し、そこにファイルをドラッグ&ドロップするだけでアップロード可能です。Word、Excel、PDF、画像などさまざまな形式のファイルを保存できます。

- 1ファイルあたりの最大サイズ:1GB

- ディスク容量上限:5GB × ユーザー数(全体で共有)

注意点

- 複数ファイルを一括アップロードすることは基本標準機能ではできません。

- 容量が上限に近づいた場合は、不要ファイルの削除か容量追加(月額1,000円/10GB)が必要です。

- フォルダ構造がないため、カテゴリー機能などで擬似的に分類する工夫が求められます。

向いているケース

- 初期段階で試験的に運用を始めたい場合

- 契約書や請求書など、顧客データや案件データと紐付けて保管したい場合

2. サンプルアプリ「ファイル管理」を利用する

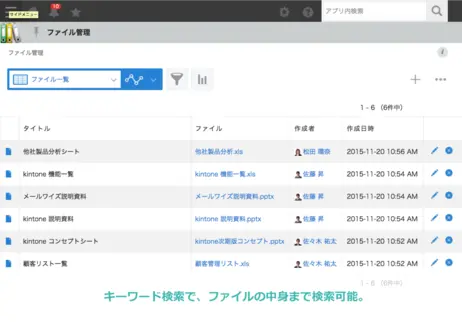

▲出典:ファイル管理|kintone

kintoneには「ファイル管理」という名称のサンプルアプリが用意されています。このアプリを導入すれば、基本機能よりも効率的にファイル管理が可能です。

kintoneのカスタマイズ機能を利用して、独自のファイル管理システムをつくる、という方法もあります。kintoneを通じて、チーム内でファイルのやり取りをする場合などは、この方法が向いているでしょう。

主な機能

ファイルの更新履歴管理

- 誰がいつファイルをアップロード・変更したか自動記録

- 誤って更新してしまった場合も過去バージョンを確認可能

全文検索機能

- ファイル内のテキストも検索対象に

- 例:PDF内の文言を直接検索できる

活用イメージ

- 部署内でのマニュアル・議事録の一元管理

- プロジェクトチームでの資料共有と履歴管理

- 監査対応やコンプライアンス強化のための記録保存

kintoneのファイル管理で階層構造を作る方法

kintoneのファイル管理で階層構造を作る方法は以下2つです。

- 基本機能のカテゴリーの使用

- アプリ一覧プラグインの活用

1. 基本機能「カテゴリー」で擬似階層を作る

kintoneのアプリには、レコードを分類できる「カテゴリー」機能があります。これを活用することで、ファイルを擬似的に階層分けして整理可能です。

特徴

- 1つのアプリ内で最大5階層まで設定可能

- 顧客・案件・部署など、任意の切り口で分類できる

- PCフォルダのような見た目ではないが、シンプルに管理できる

設定手順

- アプリ設定画面で「その他の設定」を開く

- 「カテゴリー」メニューを選択

- 「カテゴリーを有効にする」にチェックを入れる

- 入力欄にカテゴリー名を入力し、「+」ボタンで階層を追加

- 並び順は上下の三角形ボタンで調整可能

注意点

- あくまで1つのアプリ内だけで完結する分類方法です。

- 複数アプリにまたがるデータをまとめて管理したい場合には不向きです。

>関連記事:【動画解説】kintoneカテゴリの作成方法・表示と注意点

2. 「アプリ一覧プラグイン」でフォルダ風の管理を実現する

より直感的な階層管理をしたい場合は、無料の「アプリ一覧プラグイン」を活用する方法があります。アプリそのものをフォルダのように分類でき、画面上でわかりやすい構造を再現できます。

導入手順

- まず、フィールド設定をしていない「空のアプリ」を作成・公開

- 設定画面から「追加したプラグイン」を開き、アプリ一覧プラグインを登録

- フォルダやアプリのアイコンを選択して表示を設定

- 「新規フォルダ作成」でフォルダを追加

- フォルダ名を右クリックして編集し、分類を作成

特徴と制限

- フォルダ構造は2階層まで標準対応

- 3階層以上にしたい場合は、別途カスタマイズが必要

- 複数部署・複数アプリを整理したい中規模以上の組織に向いている

kintoneを活用したファイル管理の事例

▲出典:Fast Fitness Japan 様の導入事例|kintone

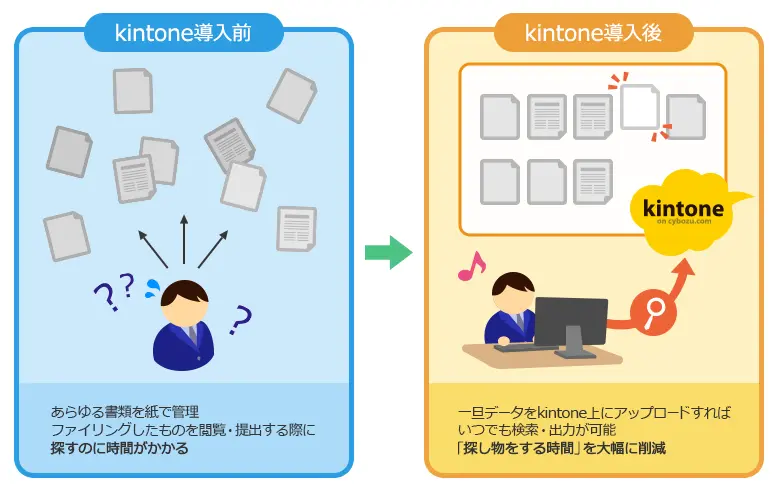

株式会社Fast Fitness Japanは、契約書管理の効率化を目指し、kintoneを導入しました。

以前は、あらゆる書類を紙で管理していたため、書類を探したり提出したりするのに時間がかかっていました。

kintone導入後は、データがすべてデジタル化され、必要な書類をすぐに検索・閲覧できるようになり、業務効率が大幅に向上しました。

>事例記事:Fast Fitness Japan 様の導入事例|kintone

kViewerを利用することでkintoneユーザー以外にもファイルを共有できる

kintoneの基本機能では、ライセンスを所有するkintoneユーザーだけがファイルを閲覧でき、社外の方はファイルを閲覧できません。

「取引先にもkintone内にある情報を共有したい」「kintone内の情報を公開する際のデータの移し替えが面倒」というお悩みを解決するのが、kintone連携サービス「kViewer」です。

kViewerを使えば、kintone内にある情報やデータを外部公開できます。

見せたい情報だけを選んでビューを作成することにより、kintoneライセンスを持たない社外の方でも、kintone内に保存されている情報を閲覧可能です。

情報開示する度にデータやファイルを移し替えたり、HPを更新したりする手間を減らせるため、業務効率が向上します。

>関連記事:kViewer(ケイビューワー)とは?できること・使い方

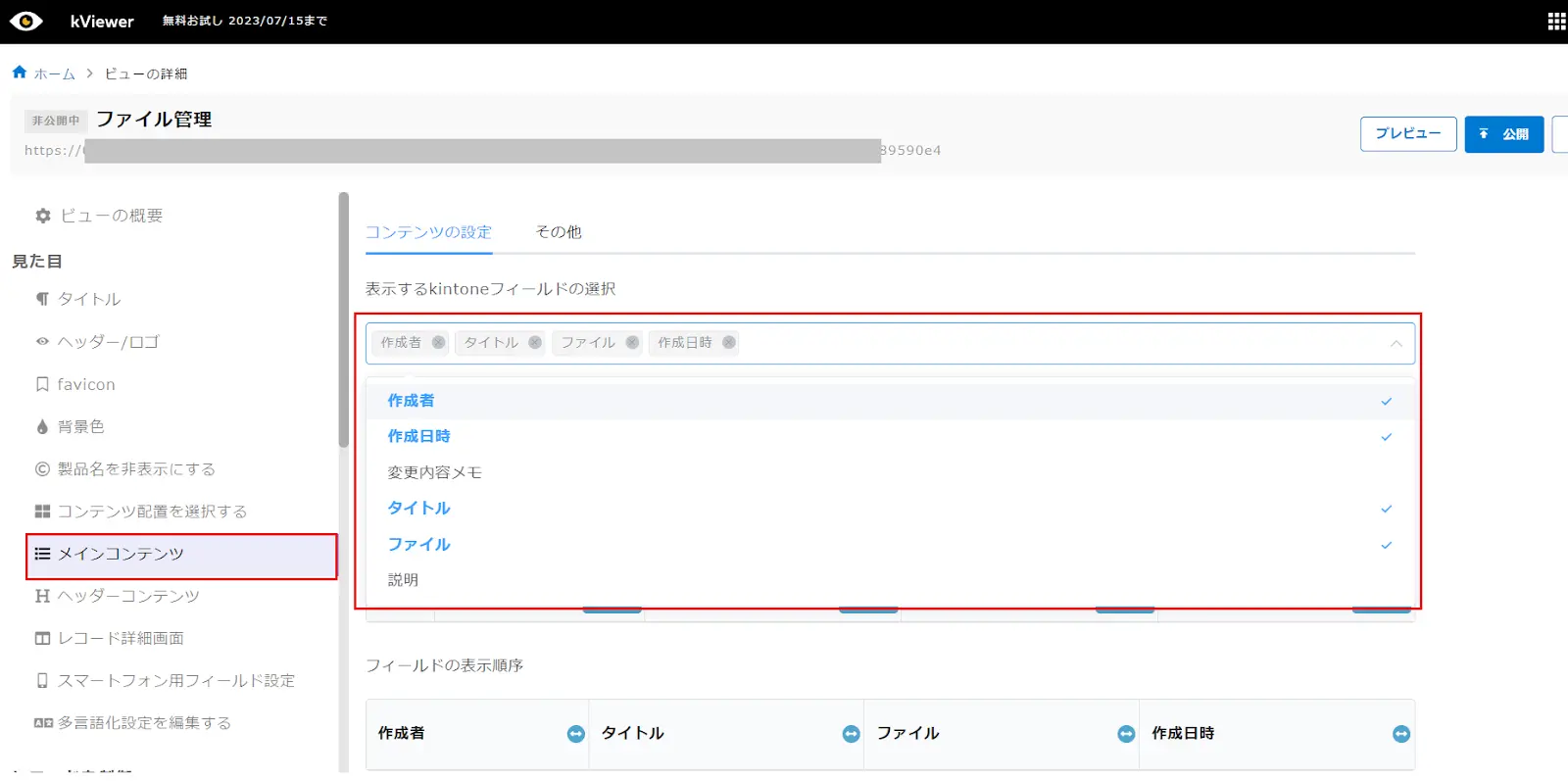

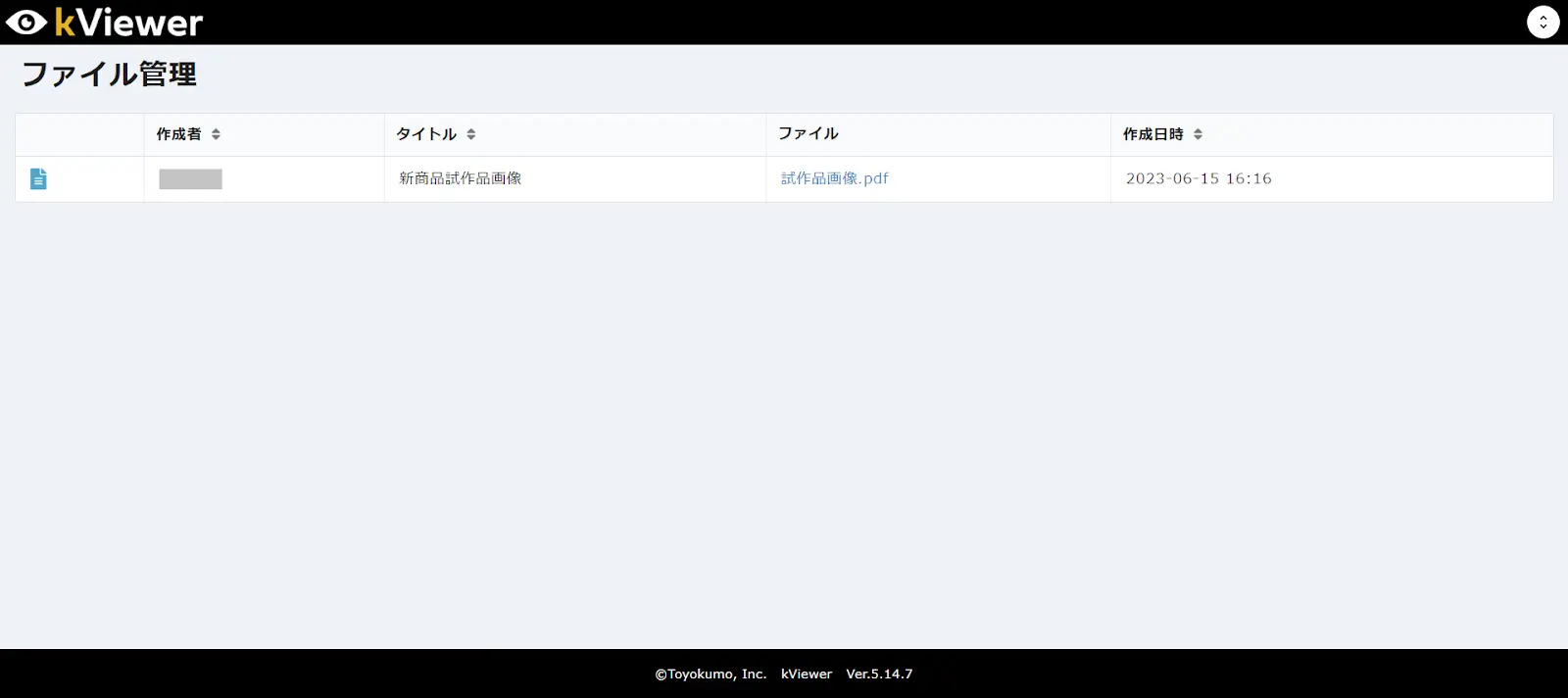

ファイル管理アプリをkViewerで共有する方法

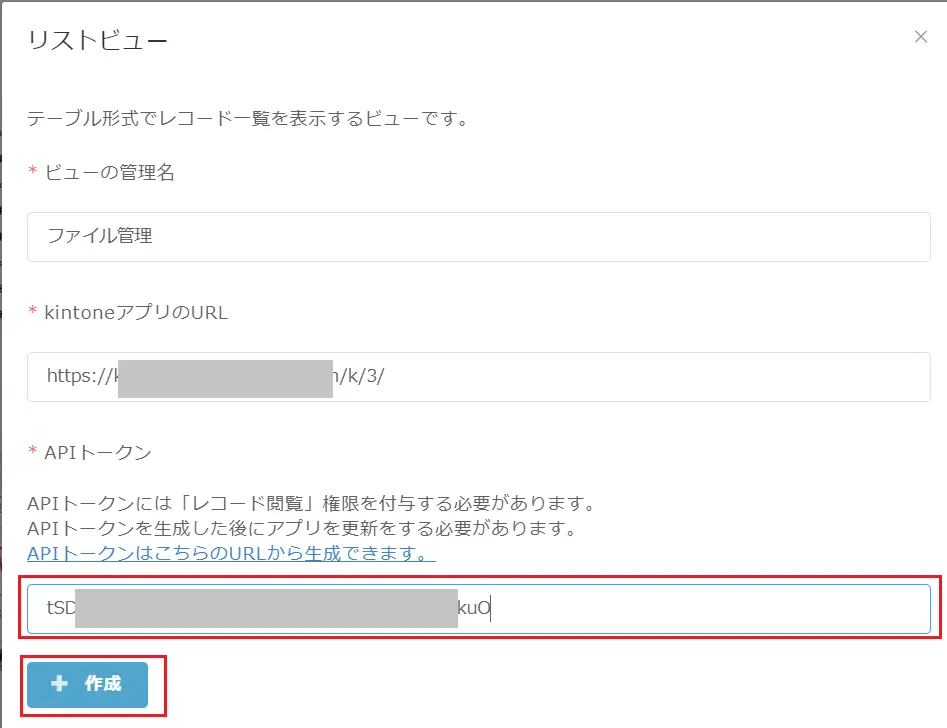

kintoneアプリストアで「ファイル管理」アプリを検索し、追加します。

kViewerにログインし、「ビューの作成」に進みます。

リストビューの「作成」をクリックします。

ビューの管理名と、kintoneアプリのトップ画面に表示される、https://(サブドメイン).cybozu.com/k/xxx/形式のURLを入力します。

すると、「APIトークンはこちらのURLから生成できます」という表示が出るため、クリックします。

ファイル管理アプリのAPIトークン生成画面に移動するため、「生成する」をクリックします。アクセス権をチェックし、APIトークンをコピーしたら「保存」し、アプリの更新まで行います。

再びkViewerの画面に戻り、コピーしたAPIトークンを貼り付け、「作成」をクリックします。

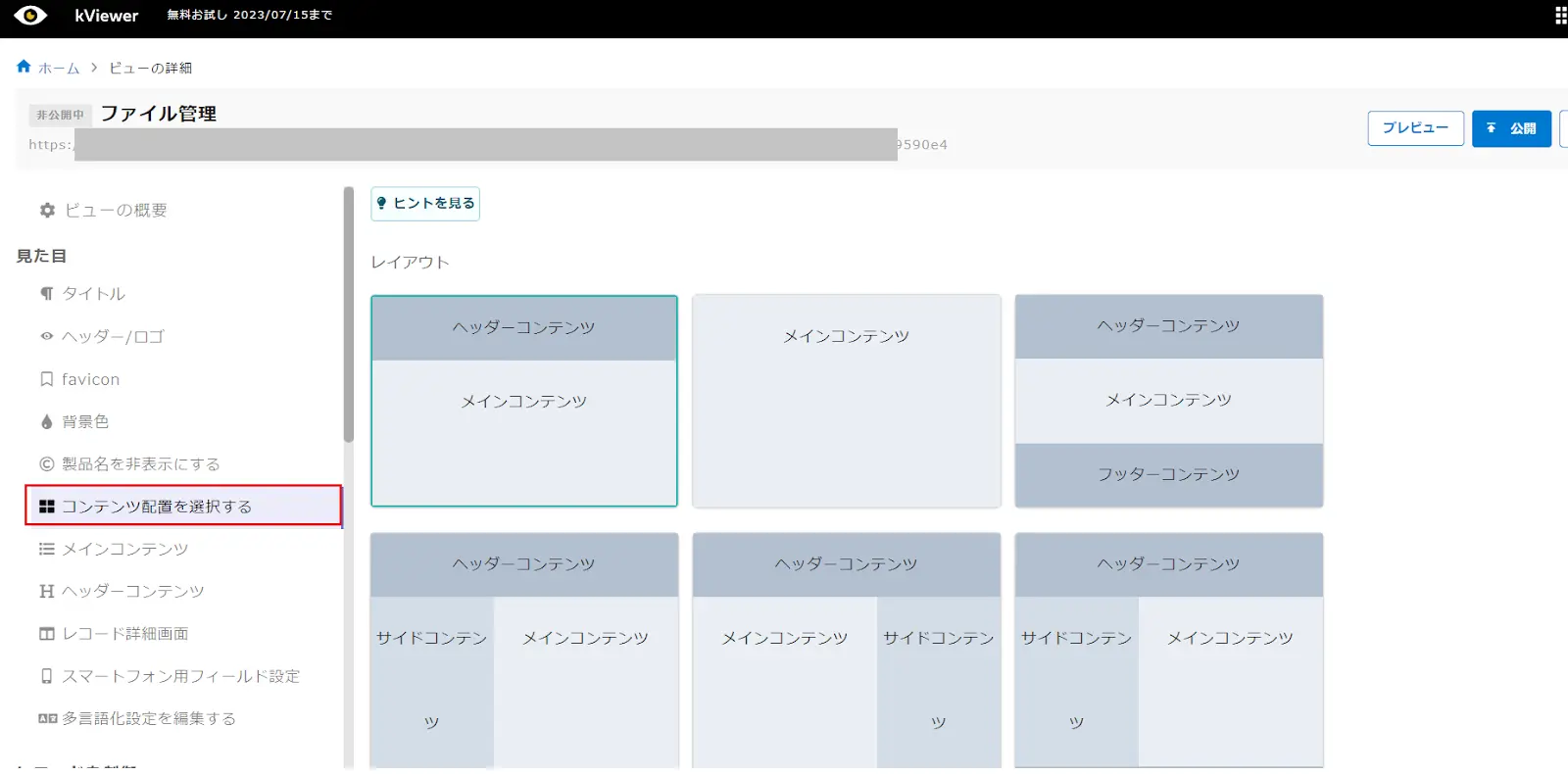

「コンテンツの配置を選択する」から、ビューのレイアウトを選びます。

「メインコンテンツ」から、表示するフィールドをプルダウンで選択します。

フィールドの表示順序も矢印で移動しながら変更可能です。

最後に「保存」をクリックします。

他にも、公開するレコードを制御したり、公開期間やToyokumo kintoneApp認証を設定してビューに制限を設けたりなど、用途に応じたカスタマイズが可能です。

プレビューから作成したビューの仕上がりを確認し、必要に応じて修正・変更を行います。

最後に「公開」をクリックして、ビューの完成です。

kViewerの主な特徴

kViewerには、外部共有をスムーズに行うための機能が豊富に用意されています。ここでは、活用頻度が高い6つの特徴を紹介します。

公開する情報に合わせて表示タイプを選べる

kViewerでは、9種類のビュー形式を利用でき、表示する情報の目的に合わせて選択可能です。一覧表示やカード型表示、グラフ表示など、使い分けることで見やすく整理できます。

さらに「ダッシュボードビュー」を使えば、複数のビューを1画面にまとめて表示でき、関連情報を一度に確認できます。

公開する情報を柔軟にカスタマイズできる

公開する情報・非公開にする情報を自由に設定できます。文字情報だけでなく、画像や動画をサムネイル表示し、一覧画面からそのまま動画再生することも可能なため、必要な情報だけを安全に外部共有できます。

複数アプリの情報を一括表示できる

複数のビューを組み合わせて表示できるため、異なるアプリのデータをひとつの画面でまとめて確認することが可能です。グラフやリストなどを同時に確認できるため、情報の可視化と意思決定がスムーズになります。

例:

- 顧客情報アプリと契約書アプリを並べて表示

- プロジェクトの進捗と売上データを同時に表示

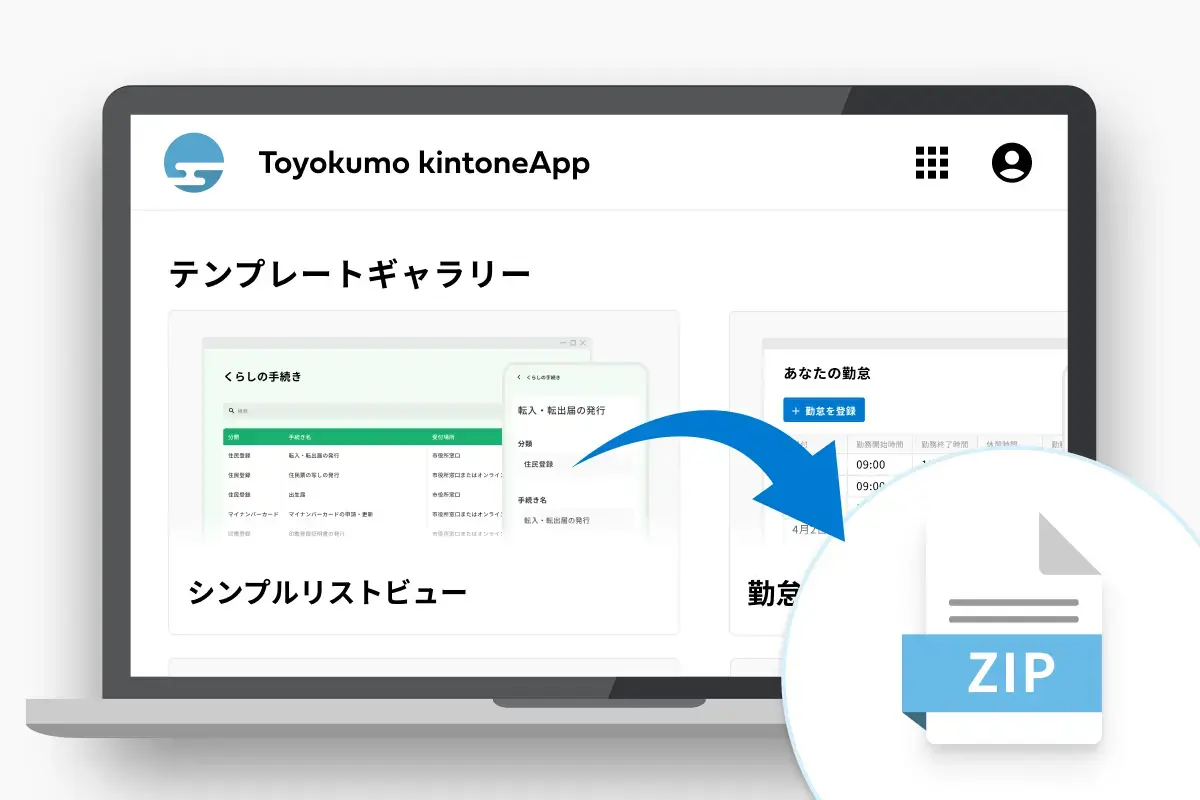

豊富なデザインテンプレートから好きなビューを選べる

プログラミング不要で、多彩なデザインテンプレートを利用できます。テンプレート一覧から好きなデザインを選んで適用するだけで、見やすく整ったビューを簡単に作成可能です。

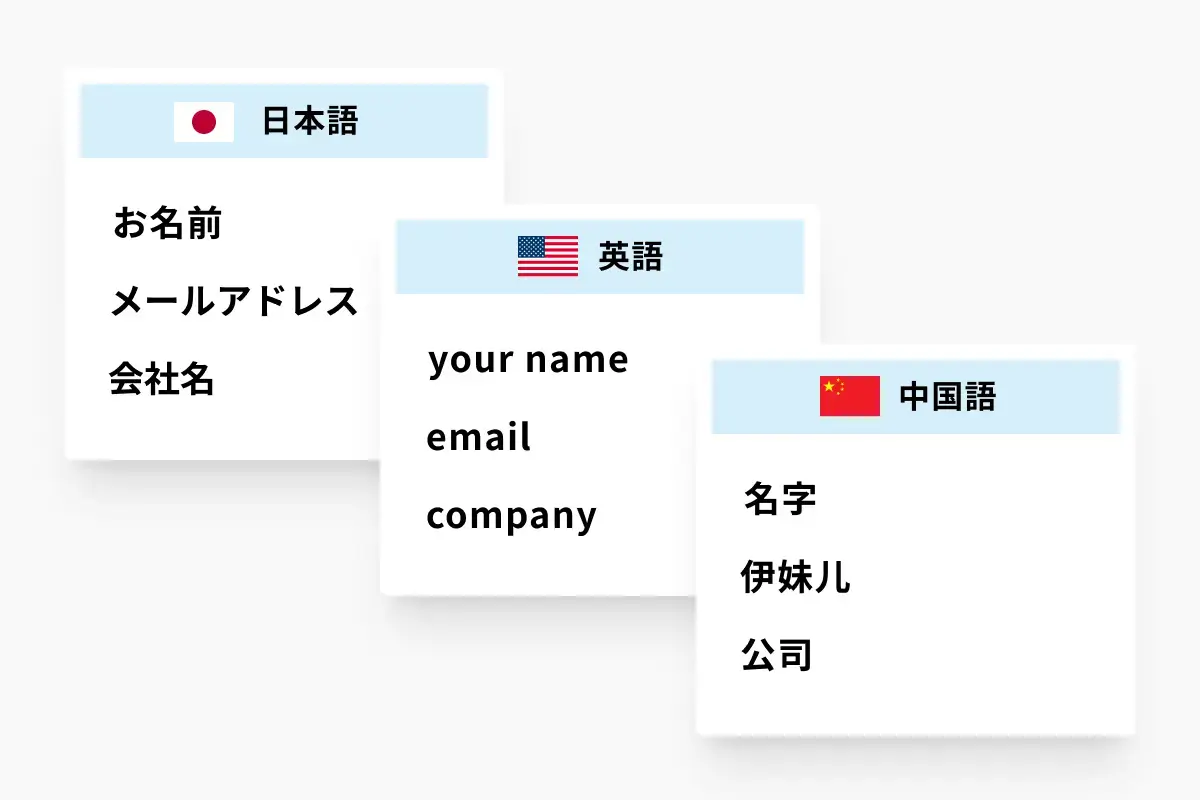

多言語対応でグローバル利用も可能

アクセスしているブラウザの言語設定に応じて、ビュー内の文言を出し分けられます。対応可能な言語は日本語、英語、中国語です。海外拠点や外国人顧客との情報共有にも柔軟に対応できます。

Webサイトへの埋め込み機能

作成したビューは、外部Webサイトにiframeで埋め込み可能です。生成されたコードをコピーして貼り付けるだけで、自社サイトや顧客専用ページにビューを表示できます。社内だけでなく、社外への情報提供にも活用でき、運用効率が向上します。

よくある課題と解決策

複数ファイルをまとめてダウンロードしたい

■課題

kintoneの基本機能では、添付ファイルを一括でダウンロードできません。そのため、複数の書類を扱う業務では、1つずつダウンロードする必要があり、作業効率が低下します。

■解決策:ファイル一括ダウンロードプラグインを活用

ファイル一括ダウンロードプラグインを導入すれば、複数の添付ファイルを一度にZIP形式でダウンロードできます。

例:

- 月末に請求書や契約書をまとめて保存する

- 監査対応で大量の書類を一括提出する

- 顧客ごとのドキュメントを定期的にバックアップする

部署や案件ごとに分かりやすく整理したい

■課題

基本機能ではフォルダのような階層構造が作れず、ファイルが増えるとどこに何があるのか分かりにくくなります。部署や案件ごとにファイルを整理したい場合、一覧が煩雑になりがちです。

■解決策:カテゴリー機能やアプリ一覧プラグインを活用

カテゴリー機能

- アプリ内で最大5階層までのカテゴリーを設定し、疑似的なフォルダ構造を作成できます。小規模運用やシンプルな分類には十分対応可能です。

アプリ一覧プラグイン

- 複数のアプリをフォルダ風に整理できるプラグインです。視覚的に分かりやすいUIで、部署ごと・案件ごとにアプリをまとめて表示できます。標準では2階層までですが、カスタマイズで3階層以上も実現可能です。

取引先や顧客にも安全にファイル共有したい

■課題

kintone基本機能では、ライセンスを持たない外部ユーザーはファイルを閲覧できないため、取引先や顧客に資料を共有する場合、わざわざダウンロードしてメール添付する必要があります。誤送信やセキュリティリスクも発生しやすくなります。

■解決策:kViewerでライセンス不要の外部共有

kViewerを導入すれば、kintone内の情報を選んで外部公開できます。kintoneユーザーでなくてもビューのURLをクリックするだけで、ブラウザから必要な情報を閲覧可能です。

- 見せたい情報だけを公開し、不要なデータは非公開に設定

- 専用アカウント不要で、取引先とのやり取りがスムーズに

- HPや顧客専用ページに埋め込み表示も可能

承認フローを自動化して契約書管理を効率化したい

■課題

契約書や稟議書などの重要なファイルは、承認プロセスが必須です。しかし、紙やメールでのやり取りでは、承認者の確認漏れや進捗管理の手間が発生しやすくなります。

■解決策:ワークフロープラグインで承認をシステム化

ワークフロープラグインを使えば、ファイルの承認フローをkintone上で自動化できます。

- 契約書をアップロードすると、自動で承認者に通知

- 承認状況がリアルタイムで可視化され、進捗管理が容易に

- 過去の承認履歴もkintone上で一元管理でき、監査にも対応可能

ファイル管理と情報開示の手間を一度に削減

今回はkintoneのサンプルアプリ「ファイル管理」と、kintone連携サービス「kViwer」の機能や活用方法を紹介しました。

ファイル管理アプリを使うことで、日々増えていくファイルを負担なく、効率的に整理できます。さらに、kViewerを一緒に活用すれば、kintone非ユーザーに対しても、必要な情報を目的に応じて公開可能です。

ファイル管理や情報開示の手間を減らしたいとお考えの方は、ファイル管理アプリとkViewerを組み合わせた運用を検討してみてください。

kViewerは、30日間の無料お試しを何度でもご利用いただけます。ぜひお気軽に以下よりお申し込みください。