kintoneで在庫管理はできる!システムの作り方・設定方法・プラグインを紹介

既存の在庫管理に限界を感じ、自社の業務フローに合った在庫管理ツールの導入を検討している企業の方も多いのではないでしょうか。

kintoneには、多彩なサンプルアプリやフォーマットがあり、企業ごとのニーズに柔軟に対応できる汎用性があります。

そこでこの記事では、kintoneを活用した在庫管理システムのメリットや導入ステップ、実装の流れについて解説します。あわせて、kintoneの在庫管理プラグインや注意点、実際の利用事例などもわかりやすく紹介します。

kintoneの複数アプリ間の在庫集計を、kintone連携サービス「DataCollect」なら実現可能です。すぐに使えるテンプレートで、設定の手間を大幅に削減します。

目次

kintoneで在庫管理システムを構築するメリット

ここでは、kintoneで在庫管理システムを構築するメリットについて、5つのポイントを挙げて解説します。

在庫状況の正確な把握ができる

在庫状況を正確に把握できる点はメリットの一つです。kintoneは入荷数/出荷数を登録すると自動的に在庫数が算出されます。必要な在庫数が明確になれば、不要な発注を防ぐことにつながります。

また、納品済みや手配中、発送中、受注済みなどの業務プロセスに沿った進捗管理が可能です。そのため、現在どの担当者の手元にボールがあるか見失うことがありません。

加えて、スマートフォンやタブレットで場所を選ばずに情報を確認できます。状況の共有がしやすいため、スムーズに業務を遂行できるでしょう。

発注漏れを防ぐ

発注漏れを防げるという点もメリットです。kintoneに は、レコードの条件通知 があります。この機能を使えば、在庫数が指定した値を下回った際に自動的に通知をするように設定できます。

発注依頼は履歴として残るため、「発注済みであるか」「いつ発注したか」がいつでも確認可能です。

また、在庫数の一覧表示やグラフ化ができるため、見落としのリスクは低いと言えるでしょう。

もし欠品になれば、販売の機会を逃す可能性があります。適切な在庫数確保が、利益向上につながります。

ヒューマンエラーの防止

在庫管理システムがあれば、ヒューマンエラーの防止につながります。

紙媒体やExcelで在庫を管理していると、数え間違いや記入漏れのリスクがあります。ほかにも、在庫数を確認する際、在庫がある場所に出向いて目視で確認する必要があるかもしれません。その場合、出先で在庫を知りたいと思ったときは、社内にいる従業員に連絡をして確かめてもらうことになるでしょう。

kintoneであれば、自動で計算を行なってくれるため、数え間違いといったミスの発生がありません。また、出先からスマートフォンでの在庫確認も可能です。

やり取りの見える化

担当者同士のやり取りが可視化できる点もメリットです。

スペースのスレッド機能を使用すれば、ユーザー間でのやり取りが文字で残ります。そのため誰が何をしたか、あるいはしていないかをスレッドで辿ることが可能です。不要な質問の重複を防げるでしょう。

また、スレッドに参加するユーザーは選択可能です。プロジェクトごとに分ければ、情報を必要な人だけに届けられます。

余計な確認作業を減らすことで、それぞれの業務に集中できるでしょう。

低コストで導入できる

専用の在庫管理システムに比べて初期費用や維持コストを抑えられる点も、大きなメリットです。必要な機能だけを自由にカスタマイズできるため、無駄なコストをかけずに自社の業務に最適なシステムを作ることができます。

また、kintoneはクラウドサービスのため、サーバーの運用や保守を自社で担う必要がなく、運用コストの削減にもつながります。費用面でのハードルが低いことから、中小企業や初めて在庫管理システムを導入する企業でも気軽に導入することができます。

kintoneによる在庫管理システムの導入ステップ

ここでは、kintoneで在庫管理をする際の流れを4つのステップで解説します。

1. 課題を明確化する

kintoneで在庫管理をする際、業務上の課題を明確にしておくことは重要です。課題によって、導入するシステムが異なるためです。

たとえば、以下のように企業ごとにさまざまな課題があります。

- 欠品状態になることがある

- 在庫状況の確認に時間がかかる

- 在庫数の共有が円滑ではない

自社の課題を把握したうえで、改善を図るための設計を行なう必要があります。適切な設計ができていなければ、在庫管理アプリを導入しても効果的な活用はできないでしょう。

2. 導入予算を試算する

kintoneの導入に必要な費用を算出しておくことも重要です。

kintoneのコースは以下の3つです。ライトコース、スタンダードコースは、10ユーザーから、ワイドコースは1,000ユーザーから契約ができます。

- ライトコース:1ユーザーにつき1,000円/月

- スタンダードコース:1ユーザーにつき1,800円/月

- ワイドコース:1ユーザーにつき3,000円/月

また、この利用料とは別に有償プラグインの導入が必要になることがあります。導入後に機能が足りていないことが発覚すると、想定していた以上の費用がかかることになります。どういった機能が必要なのか、いくら費用がかかるのか、追加で生じそうな費用はいくらかを事前に算出しておきましょう。

3. 現場にヒアリングを行なう

現場へのヒアリングも重要です。上層部が課題として把握していることと、現場の求めていることが一致していなければ、アプリを導入してもうまく活用されないでしょう。アプリを使う当事者の声を反映させることが重要です。

また、複雑なシステムを構築してしまうと、利便性が損なわれる可能性があります。はじめはできるだけシンプルな構成にし、足りない部分は追加で導入するとよいでしょう。

4. 社内ルールを整備する

kintoneで在庫管理システムを導入する際は、システム構築だけでなく運用フェーズにおける社内ルールの整備も欠かせません。入出庫の担当者や承認フロー、データ入力の手順やタイミングを明確に定めることで、誤操作やトラブルを防止でき、正確な在庫管理を実現できます。

また、社内教育やマニュアルの作成を行ない、全従業員が共通認識を持って適切に運用できる体制づくりも重要です。こうした運用ルールの整備がシステム効果を最大限に引き出すポイントとなります。

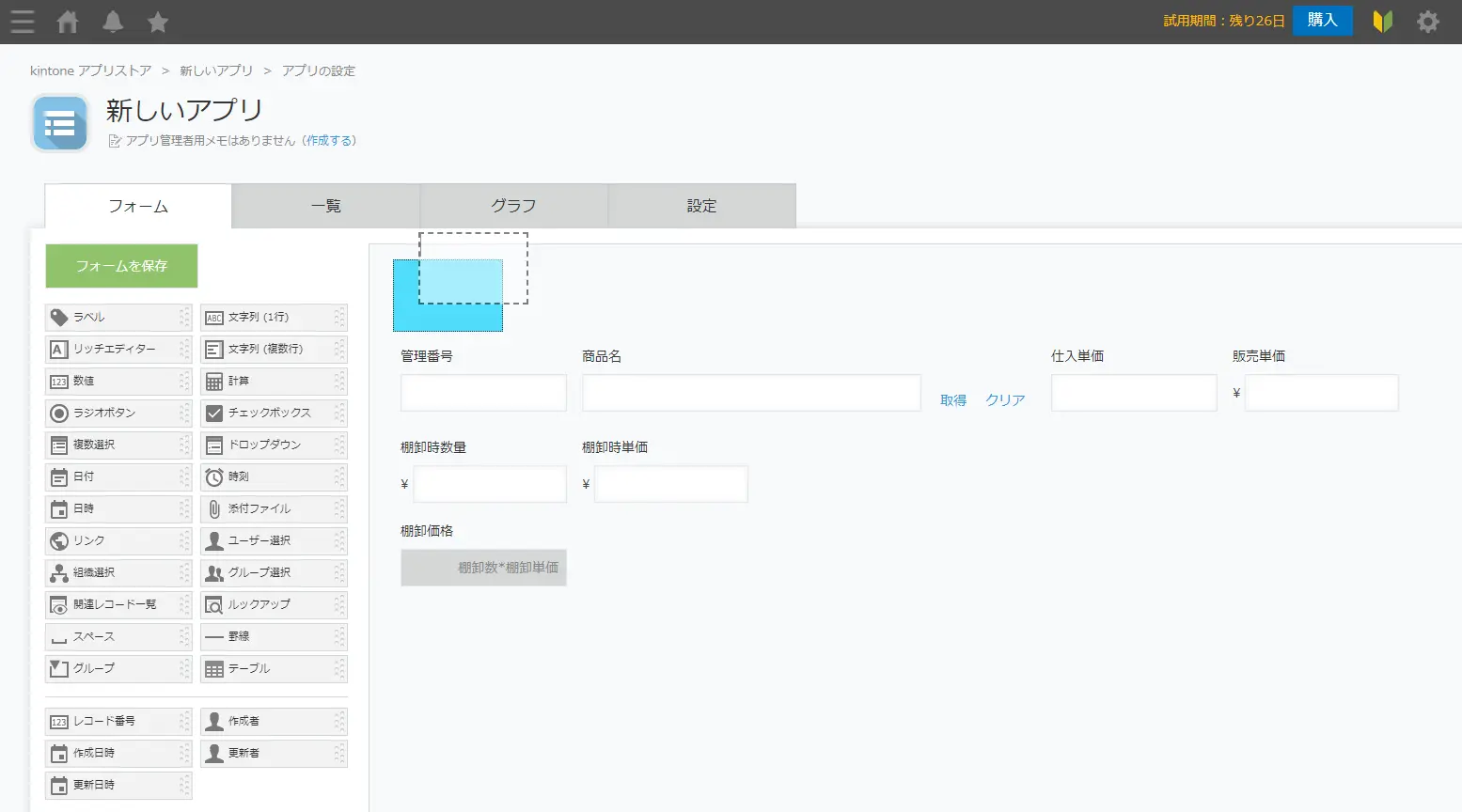

kintoneに在庫管理アプリを実装する流れ

ここでは、kintoneで在庫管理をする際に必要なアプリや連携サービスの設定について解説します。

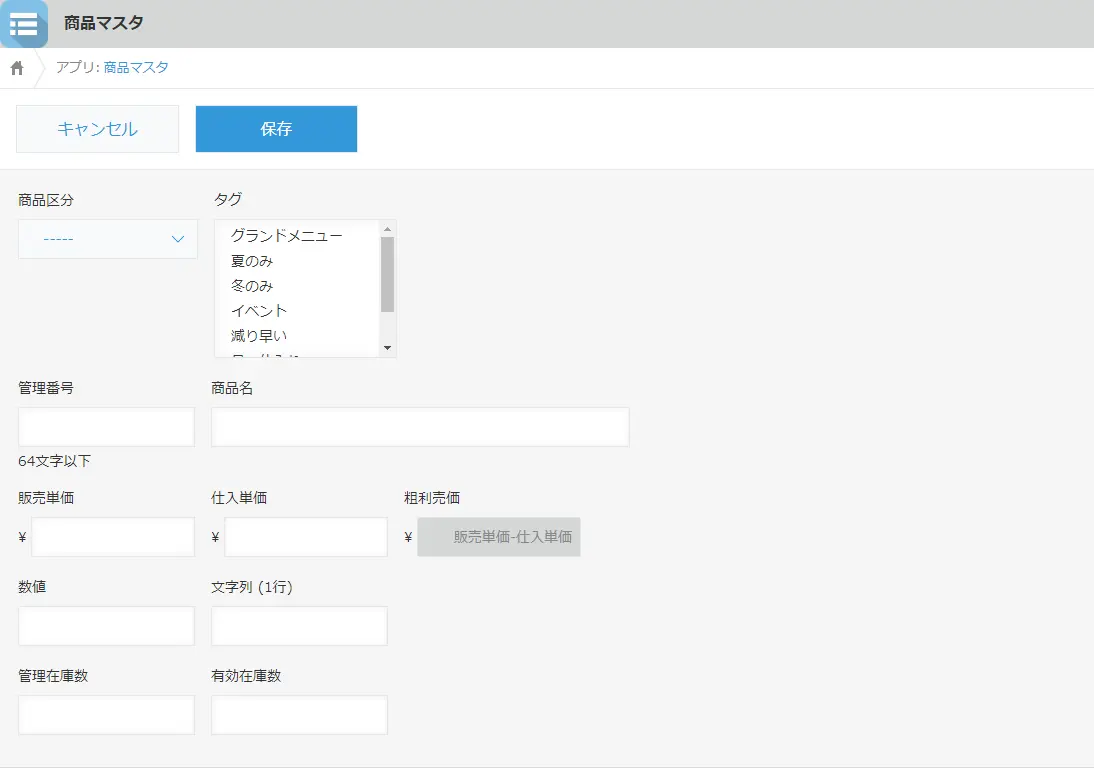

商品マスタ

商品マスタアプリは、在庫管理に必要な設定です。これは、在庫に関する情報をまとめて格納しておくものです。

たとえば、以下の項目を設定できます。

- 商品名

- 商品分類

- 商品番号

- 商品単価

- 仕入単価

この際、商品名や商品番号の重複を防ぐことで、正確な在庫管理ができます。

また、在庫数に不足を発生させないための「発注点」の設定も可能です。この値以下になると、担当者に発注を促すリマインド通知が届きます。

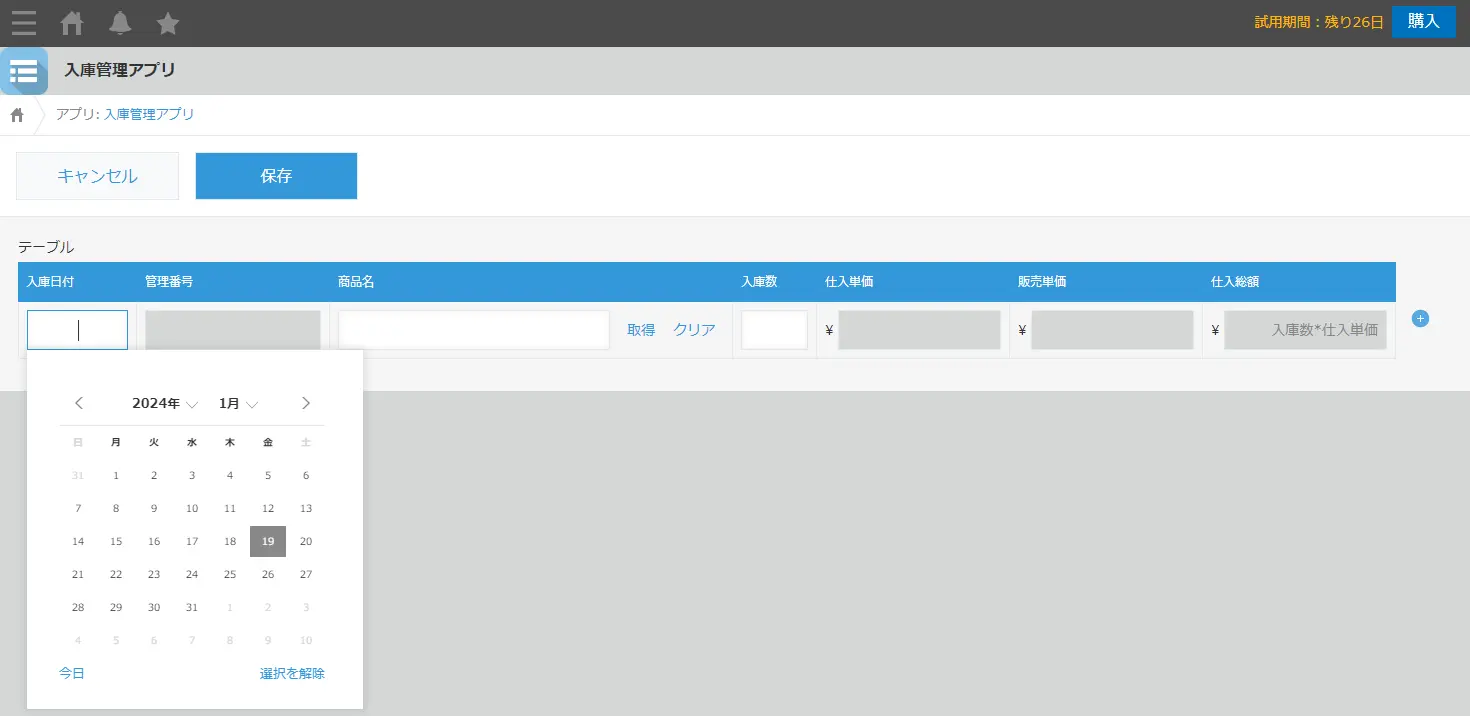

入庫管理

入庫管理アプリでは、入庫に関連する情報を登録します。

たとえば、以下の項目などです。

- 入庫の日付

- 入庫した商品名

- 入庫数

- 入庫した商品の単価

商品ごとに項目を登録すると作成に時間がかかるため、テーブル形式を採用するとよいでしょう。数値を入力するだけにしておくことで、複数の商品を入庫管理する際の作業を効率化できます。

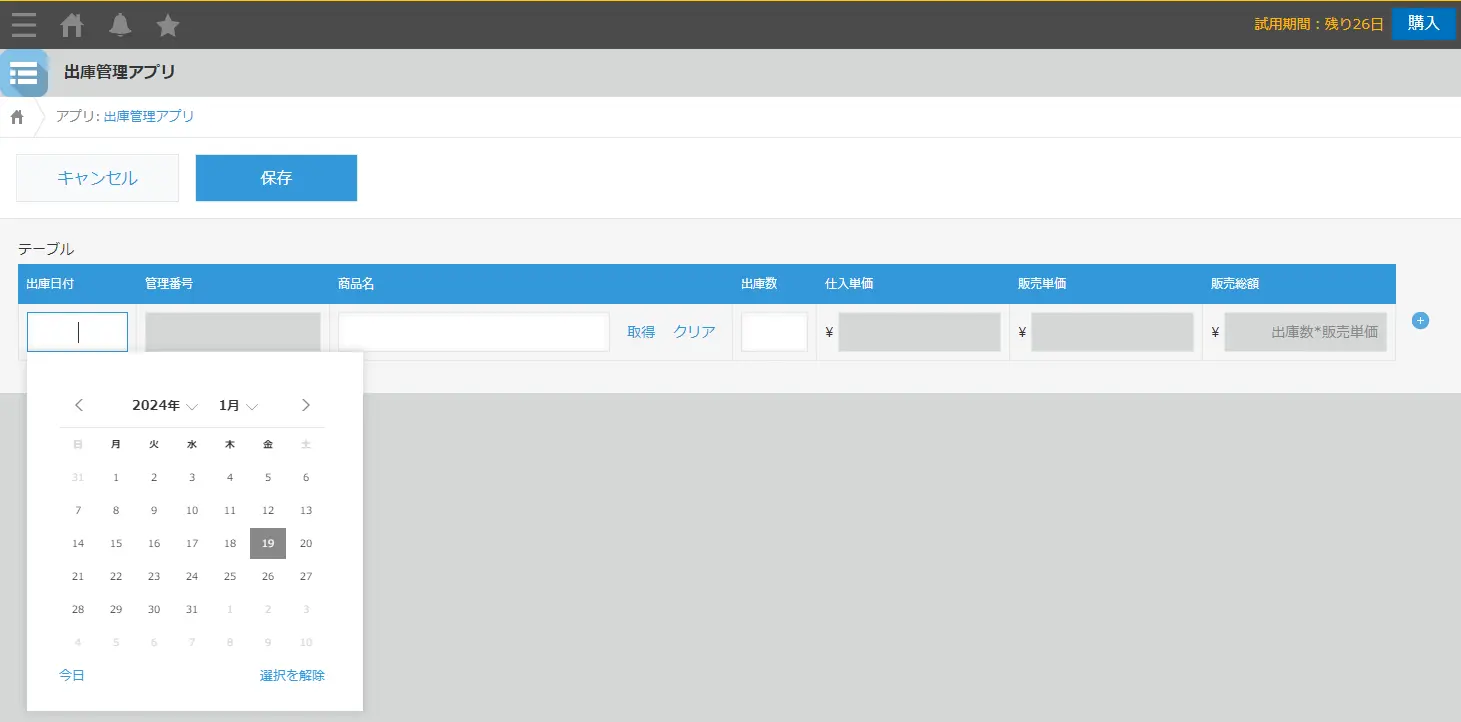

出庫管理

出庫管理アプリは、商品出庫に関連する情報を登録します。

入庫管理アプリと出庫管理アプリは項目名が異なるだけで、基本的な情報は同じです。そのため、入庫管理アプリを複製することで簡単に作成できます。

また、売上伝票アプリや受注管理アプリなどと内容が重複するため、どちらかで代用することも可能です。

いずれのアプリを使うケースでも、以下を漏れなく入力しましょう。

- 日付

- 商品マスタからのルックアップ

- 在庫から差し引く数量

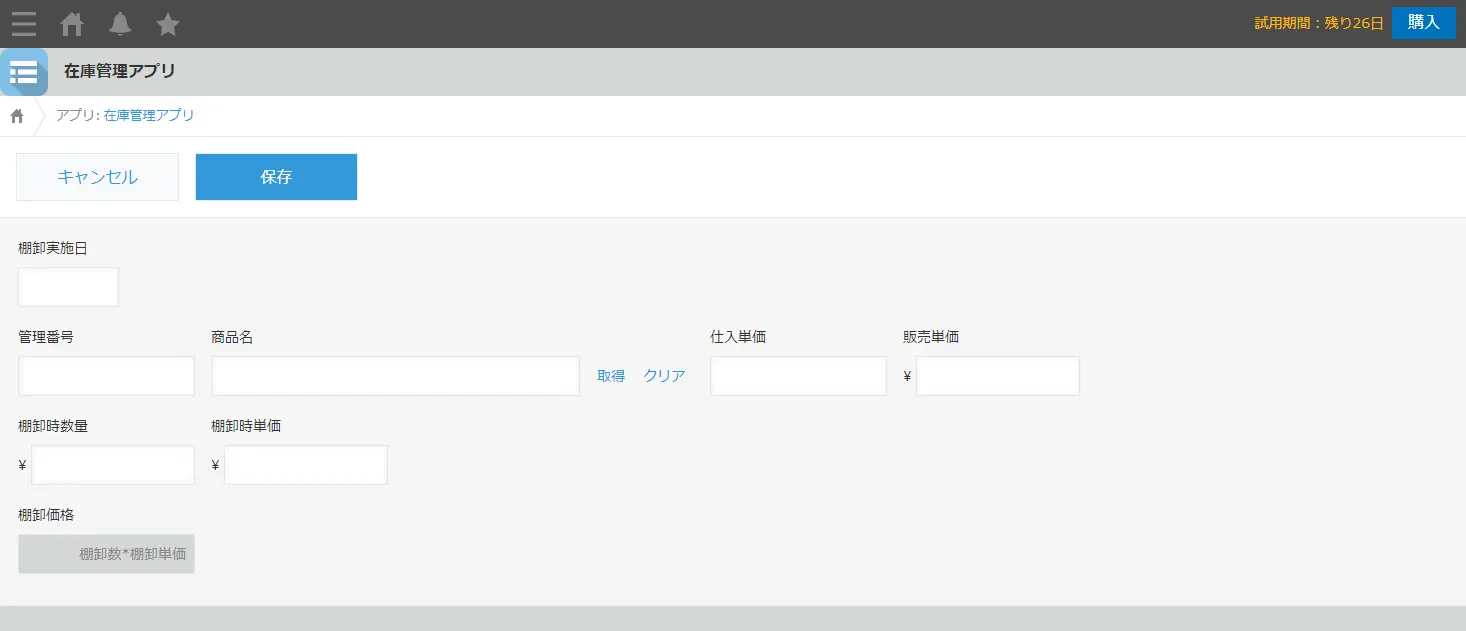

在庫管理

「商品マスタアプリ」「入庫管理アプリ」「出庫管理アプリ」の作成が完了したら、在庫管理アプリの作成に進みます。

このアプリで必要な項目は、以下です。

- 棚卸の日付

- 商品マスタからのルックアップ

- 商品の数量、単価

情報をリンクさせるための関連レコード設定をしておくと、商品マスタページから在庫の移動履歴が確認できるため便利です。

また、インターネット上で無料配布されている「関連サブテーブル一覧表示プラグイン」を使うと、入出庫履歴も関連レコードとして表示できます。

在庫集計

無料で配布されている「在庫管理プラグイン」は、登録された入庫数/出庫数をもとに在庫数を算出可能です。

インストール後、商品マスタアプリや入庫管理アプリなどと連携させることで、簡単に作成できます。

在庫の表示条件だけでなく発注点の指定ができるため、在庫が不足しないようにアラート通知を設定できます。また、在庫評価額の算出もこのプラグイン内で完結可能です。

必要なフィールドの設定

アプリに必要なフィールドを設定することも重要です。

具体的には、以下の3つのフィールドです。

- 棚卸日の日付

- 商品マスタのルックアップ

- 棚卸実地数量の数値

自社だけでなく、複数の店舗や倉庫の在庫管理が必要なときは、それぞれのルックアップフィールドを設置して分岐させます。

複製して作成できるため、複数箇所の在庫管理にも便利です。

各フィールドの指定

フィールドの設置が完了したあとは、各フィールドを指定します。

具体的な手順は、以下のとおりです。

- プラグインの設定画面を開く

- 内容ごとに各フィールドを指定する

複数のプラグインがあれば、それぞれにフィールド指定が可能です。

在庫評価額の算出をどのプラグインで行なうかを決めておきましょう。

kintoneで使える在庫管理プラグイン・連携サービス

kintoneでより効果的に在庫管理を運用するには、専門的な機能を持つプラグインや連携サービスの活用がおすすめです。ここでは、業務の効率化や正確なデータ管理に役立つプラグインを3つご紹介します。

DataCollect(トヨクモ)

DataCollect(データコレクト)は、複数のkintoneアプリに散らばった在庫情報をExcelのような感覚で簡単に集計・分析できるkintone連携サービスです。

SUM、IF、COUNTなどの在庫管理に必要な関数が利用可能で、データの集計は手動実行・時間指定実行・リアルタイム自動実行から選択できます。また、集計の実行回数は無制限で月額利用料以外のコストはかかりません。

DataCollectを活用すれば、リアルタイムに近い形で正確な在庫情報が把握可能になり、効率的な管理体制を実現できます。操作も簡単で、運用担当者が手軽に扱えるのも大きな特徴です。

TIS 在庫管理プラグイン(ぱんだ商会)

TIS 在庫管理プラグインは、商品マスタや入出庫管理アプリのデータをもとに在庫数を自動計算できる便利なツールです。発注点を下回った際にはアラートが表示されるため、発注漏れや在庫切れを防げます。

無料で提供されており導入も手軽なため、kintoneでの在庫管理自動化に初めて取り組むという企業にもおすすめです。

入出庫管理プラグイン(CapDo.JAPAN)

入出庫管理プラグインは、操作性が高く、入庫・出庫の記録を簡単に行なえることが特徴です。倉庫・店舗ごとの在庫管理や棚卸、適正在庫の表示、在庫の評価ができるため、実務に即した細やかな在庫管理に対応しています。

カスタマイズ性も高く、小規模から中規模の業務システムに最適です。なお、入出庫管理プラグインを利用するには、事前に「入出庫・棚卸・倉庫アプリ」「商品アプリ」「仕入伝票アプリ」「売上伝票アプリ」を用意する必要があります。

バーコード・QRコード連携で効率アップ

kintoneによる在庫管理をさらに効率化させるには、バーコードやQRコードの活用がおすすめです。現場の入出庫作業や棚卸の手間が大幅に減り、ヒューマンエラーも抑制できます。

専用のプラグインや連携サービスを利用すれば、スマートフォンやタブレットのカメラで簡単にコードを読み取ったり、バーコードやQRコードを生成したりできます。

代表的なものには、読み取り機能のある「バーコードでPi!」「kinveniシリーズ QR・バーコード読み取り」やバーコードやQRコードを自動生成できる「PrintCreator(プリントクリエイター)」などがあり、各種の業務ニーズに対応できます。

作業効率が飛躍的に向上し、正確かつ迅速な在庫管理につながるため、ぜひ導入を検討してみてください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

kintoneで在庫管理を行なう際の注意点

kintoneで在庫管理を行なう際は、多角的な視点から導入を検討することが大切です。ここでは、5つの注意すべきポイントを紹介します。

在庫管理フローを明確化・標準化する

在庫管理を効率化するためには、まず社内の在庫管理フローを明確にし、標準化することが不可欠です。担当部署や各工程の役割を整理し、全従業員が理解できるよう業務の流れを可視化することで、効率的なシステム設計が可能になります。

kintoneのプロセス管理機能やステータス設定を活用して、実際の現場に即したワークフローを設計することが成功のポイントです。誰がどの段階で何をすべきかがわかりやすくなり、業務全体が効率化し透明性もアップします。

入力ミスやデータのばらつきを防ぐ

kintoneによる在庫管理では、入力ミスやデータのばらつきが全体の在庫精度に大きく影響します。

特に手動入力が多い場合は、必須項目の設定や数値・日付といった入力形式の指定、ドロップダウンなどの選択式入力を取り入れることで、入力ミスを減らせます。

さらに、商品マスタなどの基礎データは限定された担当者が管理し、誰がいつどの情報を更新したかの履歴を記録してトレーサビリティを確保すると、情報の信頼性が高まります。

導入規模に応じて性能を見極める

kintoneで在庫管理を行なう際、管理する在庫数やデータ更新の頻度が増加すると、処理速度や画面表示に影響が出ることがあります。

特に、大量の履歴データや複雑な計算式を扱う場合はパフォーマンス低下が懸念されるため、導入前に自社の管理規模をしっかり把握しておくことが重要です。

必要に応じてサイボウズ社や専門ベンダーに相談し、最適な設計や運用方法を検討して、スムーズな運用を目指しましょう。

複数人が同時編集する際の対応策を考える

kintoneでは同じレコードを複数人が同時に編集することはできません。そのため、先に保存した人の変更だけが反映され、あとから保存しようとしたユーザーは再編集を求められます。

これを防ぐには、kintoneのプロセス管理機能を使って編集可能なステータスを制限する、あるいは、アクセス権を細かく設定して編集者を限定するといった運用方法が効果的です。同時編集によるトラブルが発生すると余計な工数が増えてしまうため、しっかり対策しましょう。

現場の声を反映し段階的に機能拡張する

kintoneの最大の強みは、その柔軟なカスタマイズ性にあります。これを活かし、現場の声を積極的に取り入れながら、段階的に機能を拡張していくことでコストパフォーマンスを最大化できます。

まず、導入当初は基本的な在庫管理機能に絞り、実際の運用を通して改善点や追加要望を把握しましょう。その後、プラグインの導入やJavaScriptによるカスタマイズを活用し、効率化や精度の向上を図るのが理想的です。現場のニーズに合わせて柔軟に対応することが大切です。

トヨクモのkintone連携サービスで在庫管理の課題を解決します!

ここでは、kintoneのアプリを使って在庫管理をしている企業の実例を挙げます。

後藤組

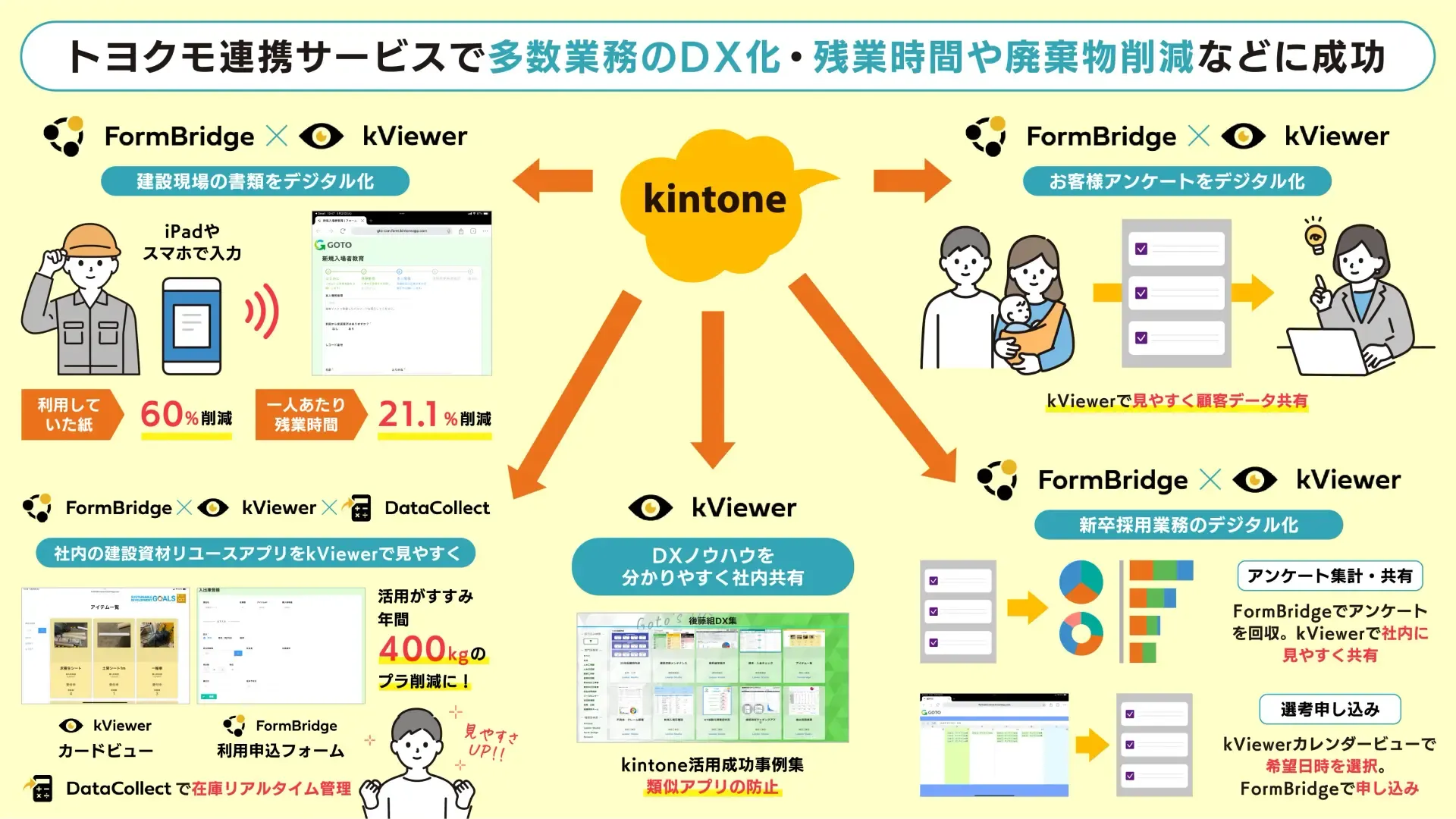

株式会社後藤組様は、1926年創業の老舗総合建設会社で、kintoneを活用して業務のDX化を推進しています。

もともと安全書類の管理を紙で行い、データをExcelに転記していたため、情報共有に時間がかかっていました。その問題を解決するためにkintoneを導入しましたが、標準機能では現場の効率化にはあまり繋がらなかったので、トヨクモのkintone連携サービスを導入しました。

建設現場の手書き報告書をオンライン化し、在庫管理はFormBridge(フォームブリッジ)、kViewer(ケイビューワー)、DataCollect(データコレクト)を連携させて、リアルタイムで行う仕組みを構築しました。

その結果、在庫情報の見やすさと効率性を大幅に向上し、年間400kgの廃棄物削減や月47万円の資材コスト削減を実現しました。なお、残業時間の削減にもつながっています。

事例記事:建設業の多数業務をkintoneでDX化!残業時間/紙/廃棄物の削減・新卒定着率向上の成果を生んだ活用事例

ミエデン

株式会社ミエデン様は、自治体や民間企業、医療機関を主要顧客にシステム開発やソリューション提供を行っている情報通信企業です。

もともと同社では、情報共有の基盤が十分に整備されておらず、Microsoft WordやExcelなどを使ってメールでやり取りしていました。申請業務は紙で出力したものを回していくアナログな形式でした。

情報共有の基盤を整備するため、kintoneとkintone連携サービスを活用して、在庫管理や予実管理などの業務のデジタル化をすすめました。その結果、DataCollectで複数アプリ間の在庫情報を正確に集計し、kViewerでリアルタイムの状況把握を実現しました。

さらに、PrintCreator(プリントクリエイター)やkMailer(ケイメーラー)を導入し、帳票出力や請求書送付の業務効率化も図っています。これにより、業務効率が大幅に向上し、年間6,000時間の工数削減や年間300万円の経費削減に成功しています。

事例記事:会社の文化を変える力を持つkintone+トヨクモで成し遂げた業務改善の軌跡

マーケティングファクトリー

マーケティングファクトリー株式会社様は、中古のOA機器の販売やレンタルを主力事業とし、さらに機器の修理や顧客サポートも手掛けている企業です。

もともと、紙やExcelを送り合って情報管理を行っていたため、在庫状況の把握の遅れや、複数拠点間での情報共有の非効率さが問題となっていました。

これらの問題を解決するために、kintoneとトヨクモのkintone連携サービスを導入しました。

kintoneで構築した在庫管理アプリと「DataCollect」を連携させることで、サービスマンの対応実績が自動的に蓄積できる環境を整備できました。月末に8時間発生していた手作業の集計作業を大幅に効率化することに成功しています。

事例記事:紙とExcelでの管理からkintoneへ移行!Toyokumo kintoneAppで加速する中古OA機器販売会社の業務改善事例

手間がかかる在庫管理はkintoneで楽にしよう!

kintoneは豊富なサンプルアプリと高いカスタマイズ性で、さまざまな業務に柔軟に対応可能です。在庫管理システムも手軽に構築でき、バーコード連携などの効率化機能も充実しています。

本記事で紹介した導入ステップや注意点、実例を参考にして、自社に最適な在庫管理環境を実現しましょう。

さらに、kintone連携サービス「DataCollect」を活用することで、リアルタイムで備品状況を把握する仕組みを構築できます。Data Collectは、Excelと同じ感覚で複数のアプリの情報を集計・分析できるサービスです。

30日間の無料お試しもありますので、サービスについて気になる方は、ぜひチェックしてみてください。