【3つのトヨクモ製品で実現】ベンチャー企業が1週間で新規事業を立ち上げた話

トヨクモが主催する「トヨクモ kintone 収穫祭 2024」は、kintone+トヨクモ製品の活用例を大公開するオンラインイベントです。

本イベントのテーマは「あなたのためのkintone活用ヒントが、きっと見つかる」で、さまざまな業界で活躍中のユーザーからkintone+トヨクモ製品の便利な使い方をご紹介いただきました。

今回は、BABY JOB株式会社 長野有美香氏に語っていただきました。

目次

自己紹介/会社概要

皆さん、こんにちは。BABY JOB株式会社の長野と申します。私は事業企画室に所属し、コーポレートエンジニアとしてkintoneをはじめとした業務システム管理に携わっています。

本日は、「ベンチャー企業がkintoneを使って1週間で新規事業を立ち上げた話」というテーマで、当社におけるkintoneおよびトヨクモ製品の事例をお話しいたします。

はじめに、会社概要についてご紹介いたします。BABY JOBは、2018年10月に設立し、「すべての人が子育てを楽しいと思える社会をつくる」をビジョンに掲げる子育て支援の会社です。

そんな当社では、以下のトヨクモ製品を利用しています。

このあとの活用事例でも触れますが、主に社外の人とリアルタイムでシームレスな情報共有を実現するためにトヨクモ製品を活用しています。

紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」の紹介

今回の活用事例とも関連のある当社の主力サービス「手ぶら登園」のご紹介です。

子育ては本当にやることが多くて大変なのですが、その中でも当社が注目したのが、保育施設に子どもを預けるときの準備物です。

例えば、自転車での移動だと子どもを乗せて、たくさんの荷物を乗せた状態で移動することになります。そんな負担を少しでも軽減をしたいという想いから、はじめに着目したのが紙おむつです。

実は、保育施設に子どもを預けるとき、保護者は名前を書いた紙おむつを毎日持参する必要があります。1日5枚程度使用するので、月間だと100枚!本当に大変ですよね。

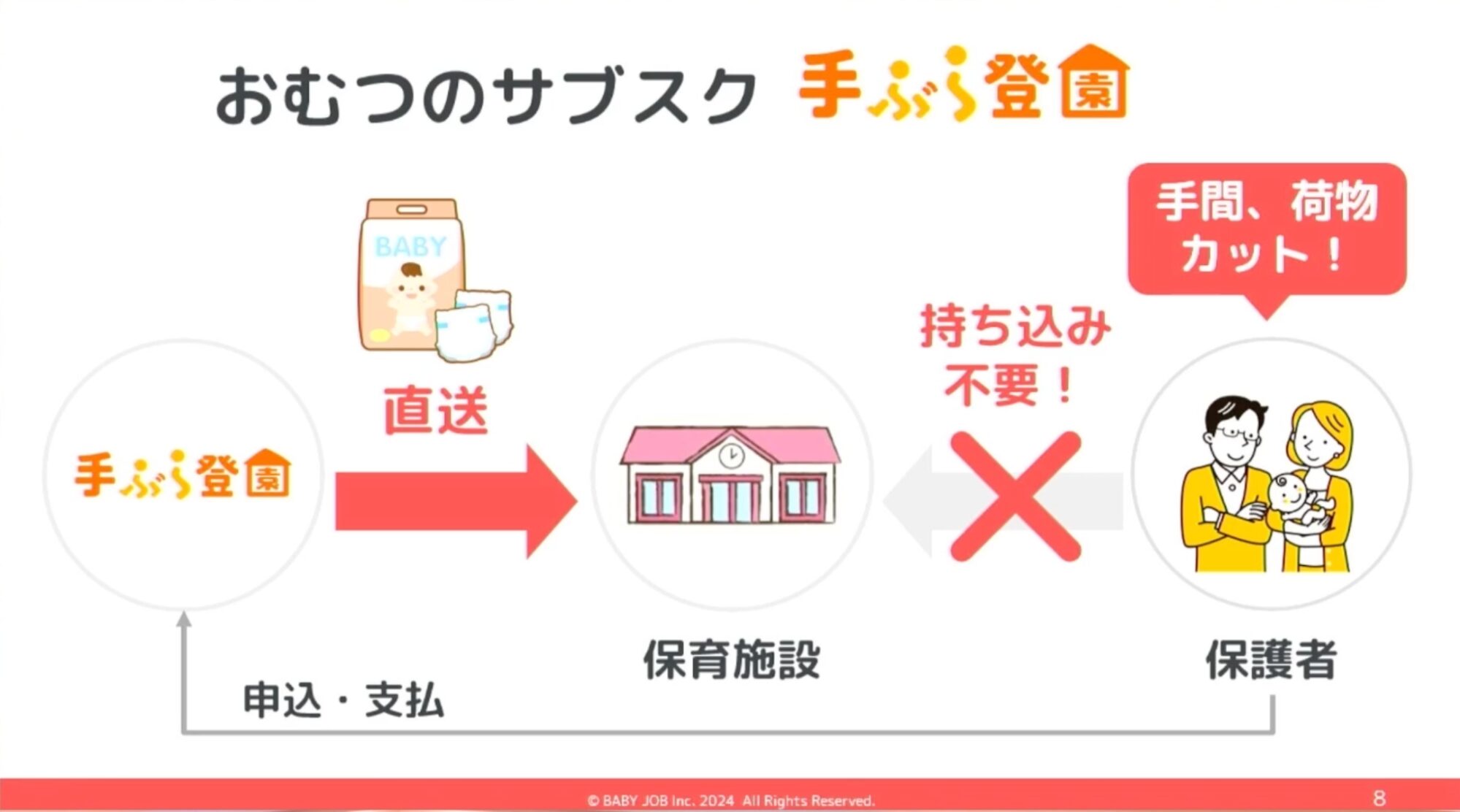

そこで、私たちが始めたのが紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」です。

保育施設の先生に紙おむつとおしりふきを注文していただき、当社から保育施設に直接お届けします。これによって保護者の方は、毎日紙おむつに子どもの名前を書いて持っていったり、持ち帰ったりする必要がなくなります。

おかげさまで、「手ぶら登園」は2019年のサービスリリースから約5年で、導入施設数が5,000を突破いたしました。

新規事業「お昼寝用シーツのサブスク」

導入施設数は5,000施設を突破しましたが、登園時の荷物は紙おむつとおしりふきだけではありません。

さらに負担軽減を目指して取り組んだのが、持ち運びが大変なお昼寝用グッズです。

子ども用とは言え、寝具を持ち運ぶのは重たいですし、それを毎週持ち帰って洗濯して持っていくのはあまりにも大変です。

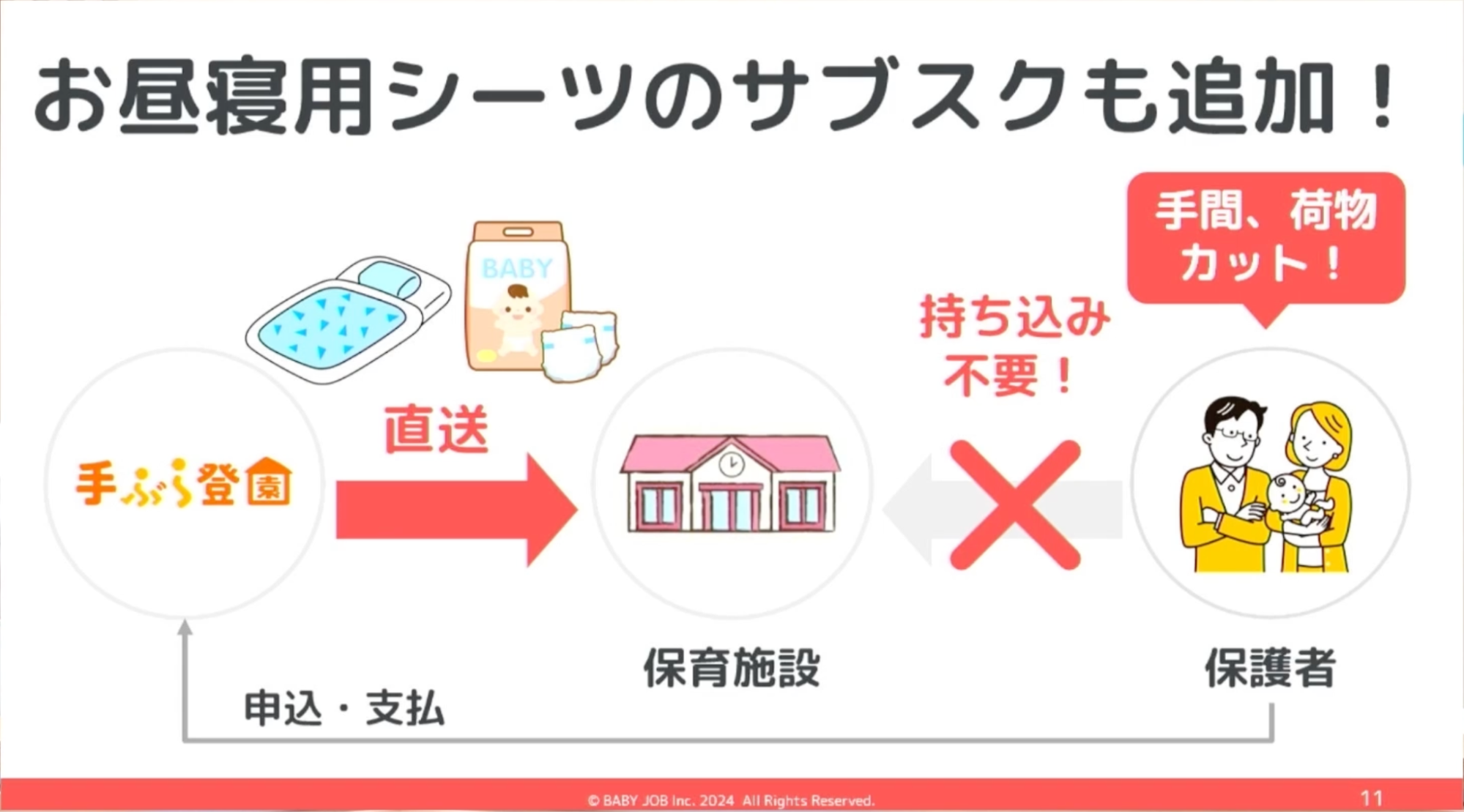

この問題を解決するべく、当社ではお昼寝用シーツのサブスクを立ち上げることに決めました。サービスの全体イメージは以下の通りです。

保育施設の先生にシーツを注文していただき、当社から保育施設に直接お届けします。これによって、保護者がお昼寝グッズを持ち帰って洗濯する手間や持ってくる負担を軽減できます。

サービスの大枠を見て、「すでに運営している紙おむつのサブスクと同じ仕組みなら、新規事業とは言っても簡単に立ち上げられたんでしょ?」と思われたかもしれません。

実際は、そう簡単にはいきませんでした。

新規事業の立ち上げで直面した問題

お昼寝用シーツのサブスクを新規事業として立ち上げるにあたり、紙おむつのサブスクと同様の仕組みが求められました。具体的には、保育施設からのシーツの注文をリアルタイムで受け取ったり、園児情報をすぐに更新・共有できるシステムですね。

なお、紙おむつのサブスクでは以下のように専用のシステムを使っています。

こちらは利用している保育施設向けのWebサイトで、社内のシステム開発チームがゼロからオーダーメイドで作り上げました。

新規事業においても、同じように開発チームが準備する方向で進められたらよかったのですが、そうはいきませんでした。なぜなら、以下の問題に直面したからです。

- 開発チームのリソースを割けない

- サービスリリースまでに時間がない

1つ目の問題は、リソース不足です。ベンチャー企業には山ほどやりたいことがある一方、当然人員には限りがあります。

当時、開発チームはメイン事業である手ぶら登園のシステム運用に手一杯で、新規事業の立ち上げに人員を割くことができませんでした。

そして、もう1点は時間の問題です。年度替わりのタイミングでのリリースを目指していたのと、代表から「いつできそうか」との期待の声もあり、時間に限りがありました。

トヨクモ製品で専用システムを開発

限られた時間での開発が求められる状況で、助けられたのがkintoneおよびトヨクモ製品の開発スピードでした。

ここからは、kintoneとトヨクモ製品で開発した情報共有用のシステムをご紹介します。また、今回は以下の4つの機能をピックアップして解説していきます。

- サブスク申込園児の確認

- シーツの注文

- 注文内容の確認

- メーカー宛の発注書の作成

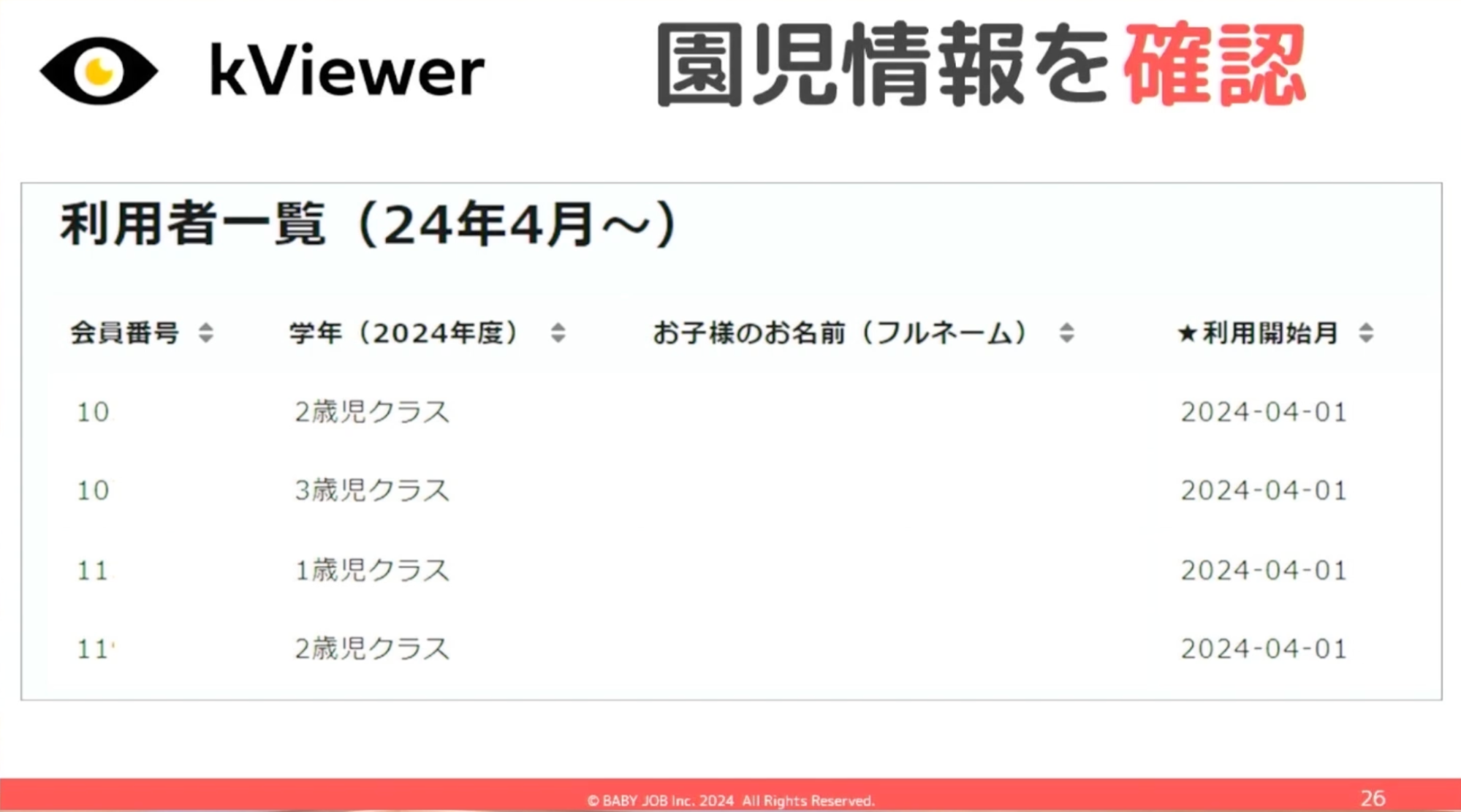

1.サブスク申込園児の確認

保育施設の先生には、お昼寝用シーツのサブスクを申し込んでいる園児が誰なのかを把握していただく必要があります。

これを実現するために、kintoneアプリで園児情報を管理し、kViewerで公開するという運用をしています。

まず、BABY JOB側でサブスクに申し込んでいる園児のお名前や生年月日、学年などの情報をkintoneアプリに登録していきます。

kintoneアプリに登録が完了すると、kViewerのビューを通して保育施設の先生に情報が公開されます。

保育施設の先生は、ビューを確認するだけでサブスクを申し込んでいる園児が誰なのかをリアルタイムに確認できるようになりました。

なお、表示する園児の情報はToyokumo kintoneApp認証で保育施設ごとに出し分けているので、関係のない他施設の園児の情報などが表示されることはありません。

2.シーツの注文

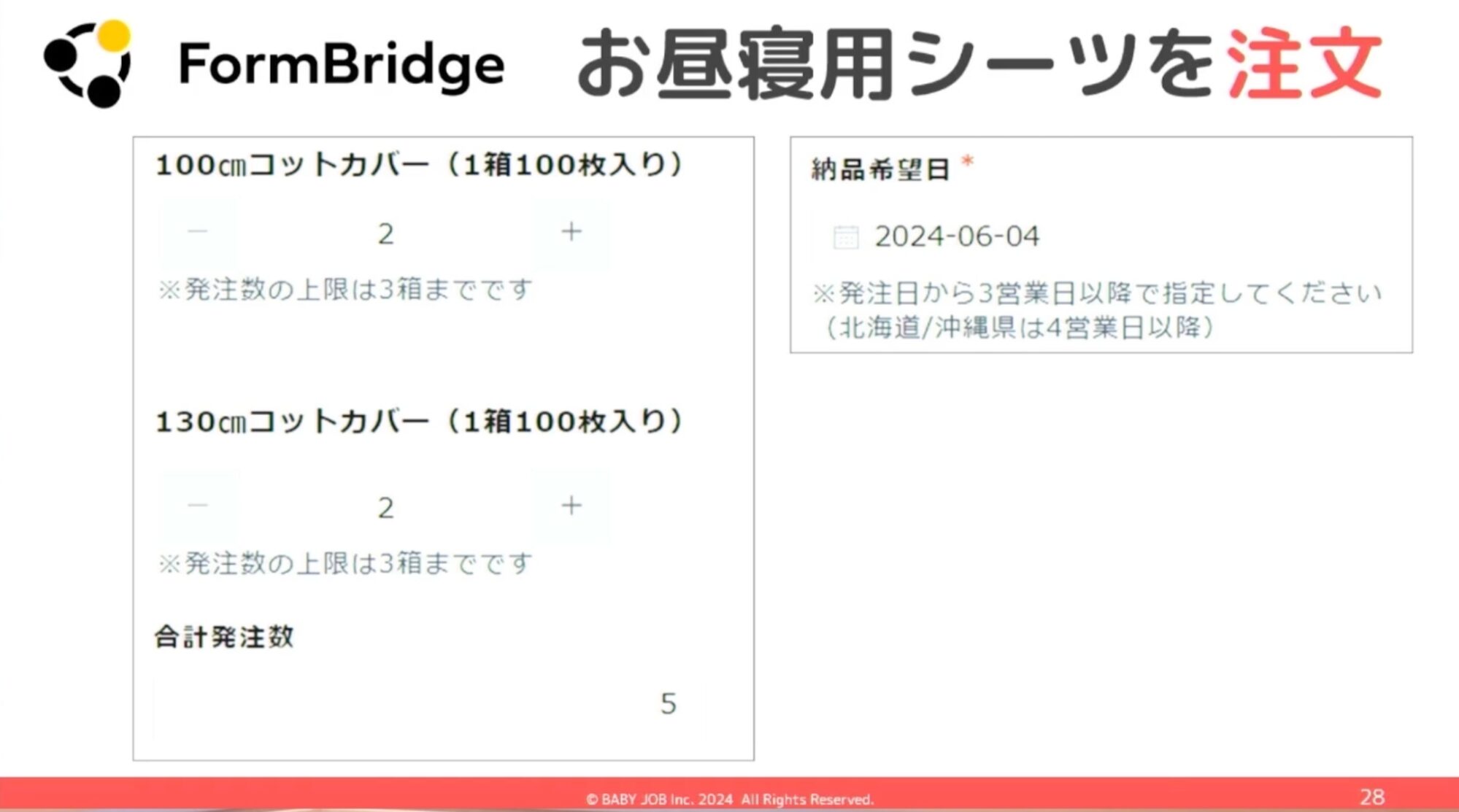

保育施設の先生からのお昼寝用シーツの注文は、FormBridgeで作成したWebフォームから受けています。

保育施設の先生には、サイズ別の注文数や納品希望日など、必要な情報をフォームに入力していただきます。

3.注文内容の確認

保育施設からの注文内容は、kintone上で確認しています。

FormBridgeで作成したWebフォームから注文を受けているため、保育施設の先生が注文を完了したタイミングで、回答内容がそのままkintoneに自動で登録されます。

従業員は、上記の画面から注文内容を確認するのですが、発注ステータスに応じて色分けしているので、パッと見でも分かるようになっているのがポイントです。

4.メーカー宛の発注書の作成

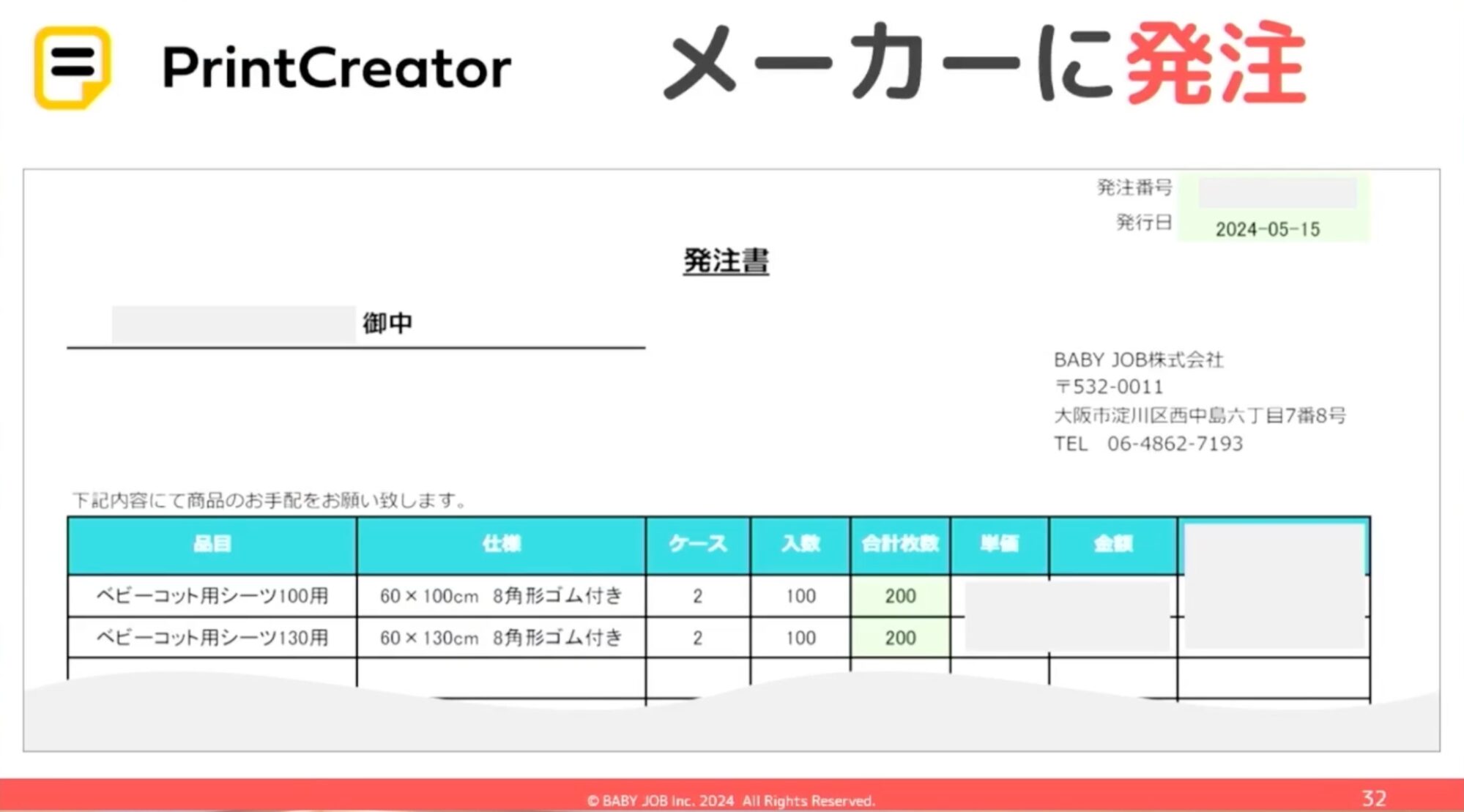

最後に、当社からメーカーへ発注する際には、PrintCreatorを活用しています。

PrintCreatorはkintoneで管理しているデータを使って、請求書や見積書などの書類を簡単に出力できるサービスです。

当社もkintoneで管理している注文情報を参照して、kintoneアプリの画面上からボタン1つでメーカー宛の発注書を出力できるようになりました。

kintone×トヨクモ製品を使ったシステム開発の振り返り

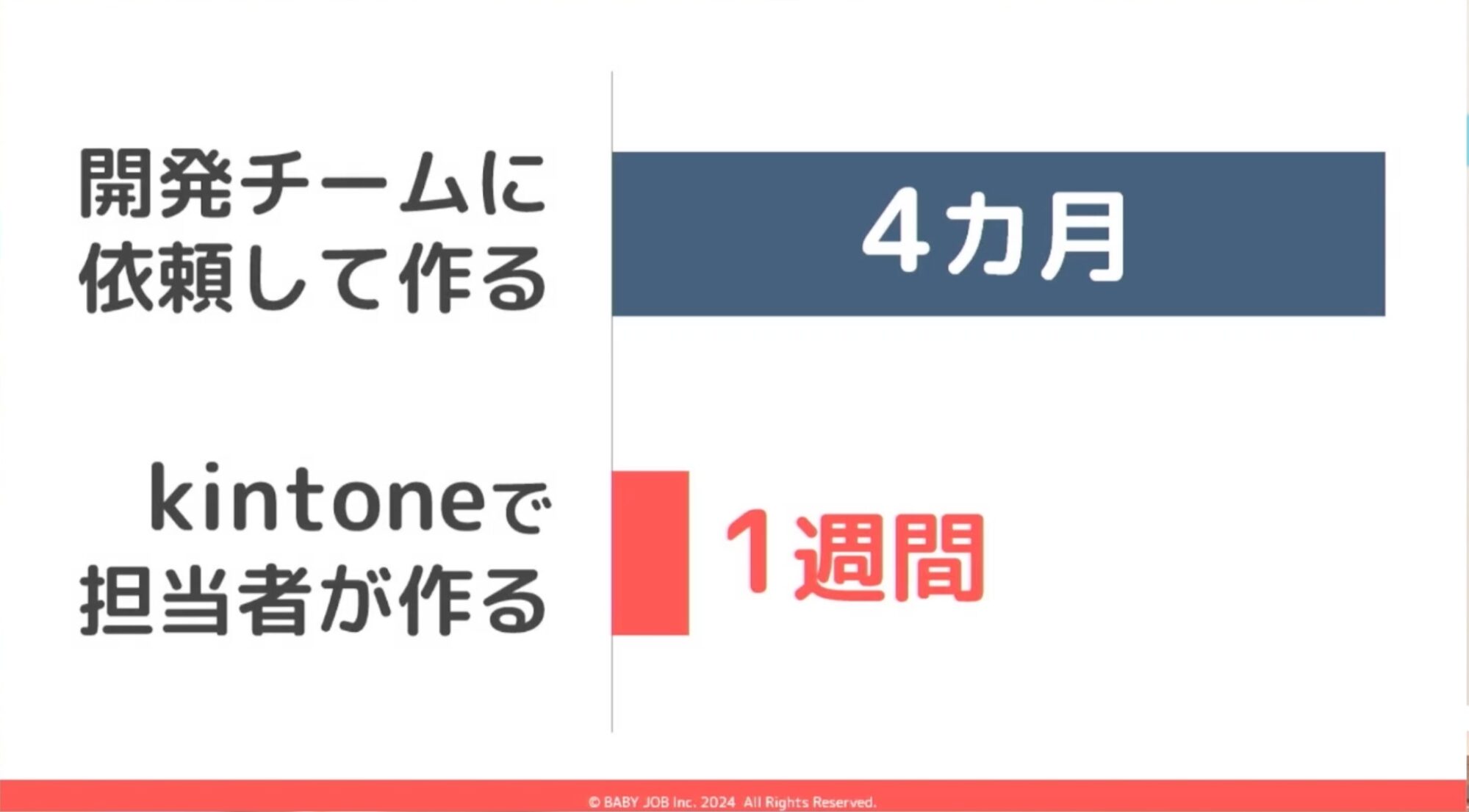

ここまで、kintone×トヨクモ製品を使って開発した専用システムの機能をご紹介してきました。皆さん、この4つの機能を作るのに、どれくらいの時間がかかったと思われるでしょうか。

実は、特にIT知識のない業務担当者が新規事業の先導役をする傍ら、たった1人で約1週間ほどで作り上げました。

作るときに参考にしたのが、トヨクモ製品のメニュー一覧にあるヘルプ機能です。

ヘルプ機能の中でも、特に助けられたのが「操作ガイド」と「ヘルプサイト」です。

操作ガイドは、各製品のはじめ方から基本的な設定方法までがキャプチャ付きで掲載されていたので、こちらを参考に学習することができました。

また、ヘルプサイトはFAQの形式で、カテゴリーごとに情報がまとまっているので、開発を進める中で行き詰まったことがあった際に助けてもらいました。

ノーコード開発で得られた削減効果

今回ご紹介したお昼寝用シーツのサブスクを実現するシステムは、IT知識のない業務担当者が約1週間ほどで開発しました。

仮に、社内の開発チームを巻き込んで開発していたとしたら、当時開発チームが抱えていた仕事と両立させる必要があることを考慮すると、4ヶ月はかかっていたと思います。

4ヶ月かかるものを1週間に短縮できたと考えれば、割合にして90%以上の時間を削減できたと言えそうです。

お昼寝用シーツのサブスクは、BABY JOBにとっても新しい挑戦でした。そのため、最初からきめ細やかなシステムを作り上げるよりも、必要最低限の仕組み作りを優先したかったのです。

そんな当社にとって、ノーコードで開発できるkintone・トヨクモ製品のスピード感は大きな武器になりました。

また、時間を短縮できた分、本来事業部門がやるべきサービス精度の向上にも注力できたと感じています。

まとめ

今は、正解のない時代だとよく言われています。これまでの事業のあり方が、これからの正解とは限りません。

だからこそ、新しい事業に踏み出している、もしくは踏み出そうとされている企業もたくさんあるはずです。

そんなベンチャー気質のプロジェクトにおいては、やりたいことにフィットした仕組みを作ることができるkintone・トヨクモ製品が本当に向いていると思います。

私たちの事例が、新しい挑戦に取り組まれている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。本日はありがとうございました。

質疑応答

トヨクモ:長野さん、ありがとうございました。ここからは、トヨクモ社員から3点ご質問させていただければと思います。

はじめに、ITの専門知識がない状態からスタートして1から業務システムを構築されたとのことですが、システム構築にあたり、どんなことから始められましたか?

長野氏:大きく分けて2つあります。

1つ目は、運用フローの整理を進めるところから始めました。

どういった登場人物がいて、どんなタイミングでどんなイベントが発生するのか、そういった観点での整理を進めていきました。

2つ目は、トヨクモ製品の活用事例について情報収集したことです。

運用フローを整理していく中で、利用者管理や注文管理を実現するには、社外の人とリアルタイムでシームレスな情報共有をできる仕組みが必須要件だと分かりました。

実際にkintone連携サービスのホームページにある「活用事例」を読みながら、利用者管理や注文管理に応用できそうかという観点で情報収集を進めていきました。

トヨクモ:そのあと、実際にトヨクモ製品を操作されてみて、つまずいたことや難しかったことがあれば教えてください。

長野氏:kViewerの設定方法で少しつまずきました。具体的には、園児の情報を保育施設の先生に公開するとき、どのように設定すれば施設ごとに情報を出し分けられるのかで少し行き詰まりましたね。

解決のきっかけになったのが操作ガイドで、kViewerの「ユーザー管理」という機能を知って情報を出し分ける仕組みを実現することができました。

トヨクモ:最後に、1週間という短い期間でかなりスピーディにシステムを構築されたと思うのですが、社内外での反響はありましたか?

長野氏:社内からの反響になりますが、キーワードとしては「スピード感」と「柔軟さ」、この二言に尽きるかなと思っています。

kintoneやトヨクモ製品を使うとスピーディーにシステムを開発できる、そんな認識が社内に生まれたと感じています。

試作品をあっという間に作れたり、ビジネスアイデアをすぐ形にできたりするので、プロジェクトを高速で立ち上げられるようになりました。

また、柔軟さという観点では、業務ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるという点が社内でウケていて、社内メンバーの満足度アップにつながっていると感じています。

トヨクモ:長野さん、改めて本日はありがとうございました!

※掲載内容は全て、イベント開催時点の情報です。