【医療DX】システム乱立で混乱…京都リハビリテーション病院に学ぶ、kViewerで作る「迷わない職員ポータル」

kintoneやトヨクモ製品を日々の業務で活用中、あるいは今後の導入を検討される方向けに実施している「失敗談も公開!kintoneトヨクモ製品活用、リアルボイスセッション」。今回は京都清水メディケアシステム 京都リハビリテーション病院の中江 文香様をお招きして開催いたしました。

目次

ゲストスピーカー紹介

中江 文香(なかえ あやか)様

京都清水メディケアシステム 医療支援事業部次長

京都リハビリテーション病院 事務長

医療事務に長く携わり、IT関連業務には苦手意識を持っていたが、院内のkintone構築パイオニアだった前任者から担当を引き継いだことをきっかけにkintoneの虜になる。今は別の担当者に任せているが、専属担当になって毎日kintoneに触れたいと思っている。

京都清水メディケアシステムは、リハビリ、病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど、医療と介護を運営するグループ法人。医療と介護の垣根をなくしたシームレスな連携で、患者や利用者を始め、その家族やグループ職員が「自分らしく安心して生きていけるよう『医療』『介護』『福祉』の力で貢献する」ことをグループパーパスに掲げている。

京都清水メディケアシステムのトヨクモkintone連携サービス導入事例記事はこちら。

ノーコードに助けられ、使い始めたkintone

私は今ではkintone愛好家ですが、最初は苦手意識を持っていました。kintoneの担当を引き継いだ当時、私が携わっていた医療事務は電子カルテと医事コンピューターで完結する仕事で、その内容をどうkintoneに反映するべきかも分からなかったのです。

その後、担当がバックオフィス全般の業務管理に広がると、kintoneの活用についての発想が次々に湧いてくるようになりました。同時期に新型コロナの流行があり、医療現場にIT化の波がやってきたことも、当院のkintoneアプリ構築を進める後押しになりました。

医療事務畑でやってきた私もkintoneの特徴であるノーコードに助けられ、今ではシステム業務の経験がなくともkintoneとトヨクモ製品を使いこなせています。

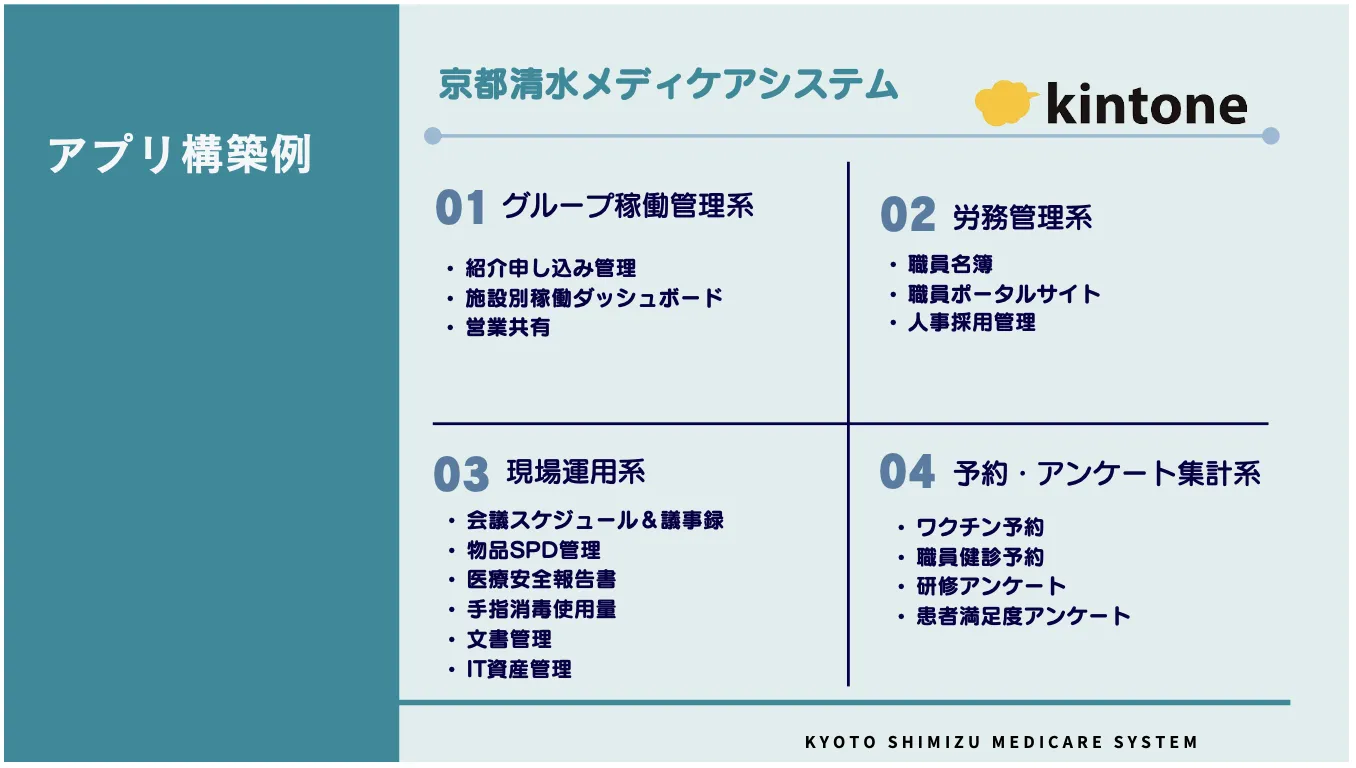

以下の図では現在、本法人で構築しているkintoneアプリの一部をご紹介しています。

他院からの紹介患者さんを院内で共有し、入院判定にかかる時間の短縮を図る仕組みから始まった当院のkintoneですが、現在では:

- ベッドの稼働管理のダッシュボード

- 人事労務関連業務アプリ

- 医療現場で役立つ物品や書類管理アプリ

など多岐にわたって広がり、今やkintoneは当院にとってなくてはならないシステムです。

その中で、本日は職員ポータルサイトについてご説明します。

「京リハポータル」が生まれた背景

新型コロナの流行中、グループ内では勤怠や労務管理、給与明細システムなど、kintone以外のIT化も進んだものの、担当部門それぞれが別々に導入したために一貫性のないバラバラのシステムでした。結果、IT化したにも関わらず職員が不便を感じるようになりました。

それに加えて職員を混乱させたのが、kintoneアプリが増えたことです。アンケートやワクチン接種など予約申請のためのアプリも多数作りましたが、都度アプリへの導線となるQRコードを生成するため周知の手間も増えました。

QRコードが増えれば職員のスマホにブックマークも増え、「何がどこにあるのか分からない」という声が続出するようになったのです。

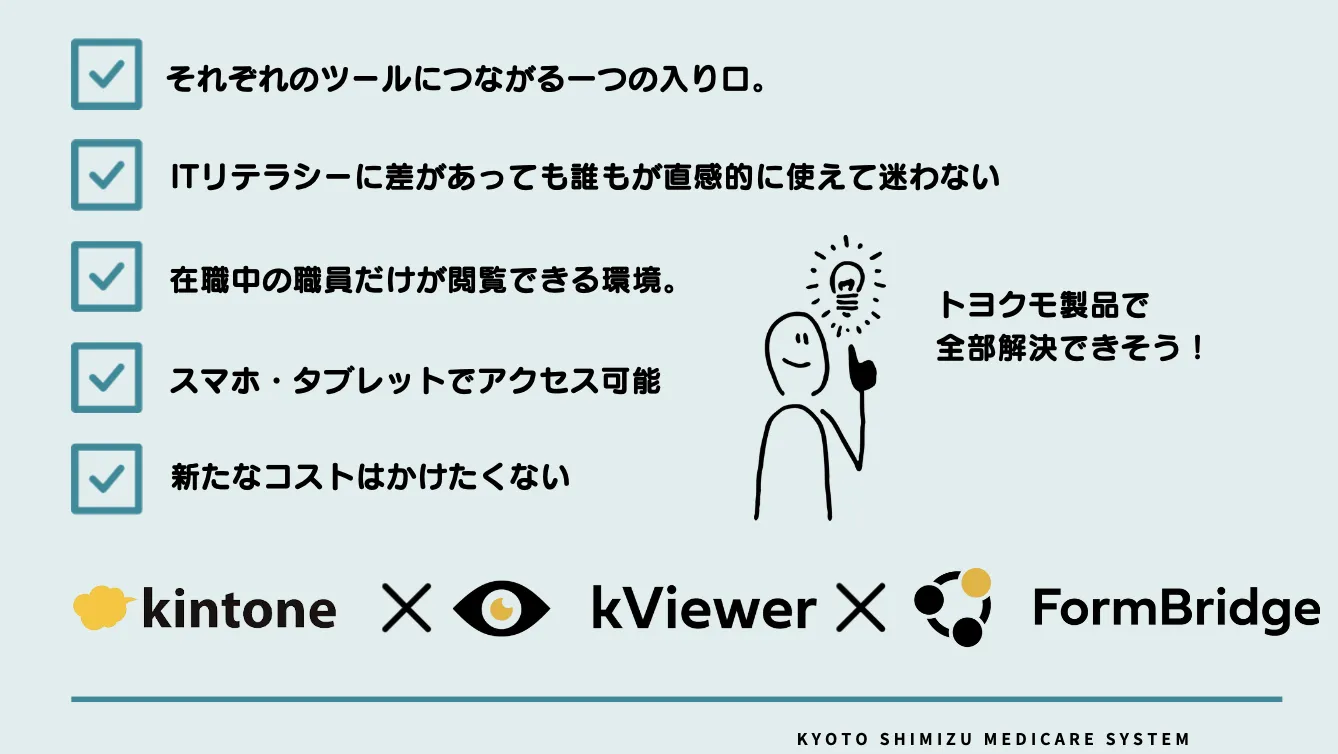

こうした状況を、アナログに戻すことなく解決しようと検討を始めたところ、解決にあたっての要件は図に示す通り5つあることが分かりました:

これらの要件を全て満たすのがトヨクモ製品でした。そしてトヨクモ製品で作成した職員専用ポータルを「京リハポータル」と名付け、運用を開始したのです。

京リハポータルのメイン機能

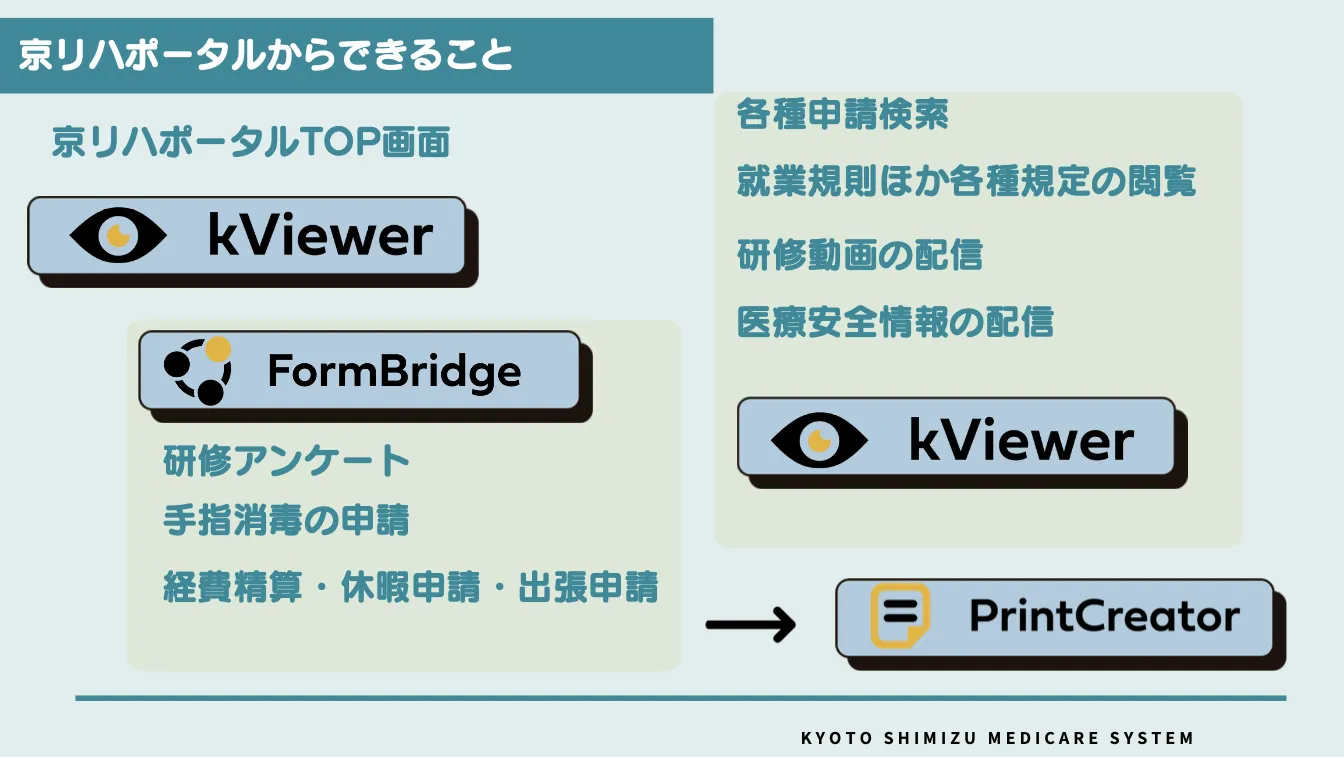

京リハポータルのトップ画面は、kViewerのヘッダーコンテンツを使って作りました。各所に点在していたシステムはバナーを使ってリンクさせ、一画面に集約しています。

また病院のビジョンやミッション、年間計画も閲覧可能なので周知が容易になるとともに、職員には「ここにアクセスすればなんとかなる」という認識を持ってもらうことができました。これだけでも職員のストレスは大きく軽減したと聞いています。

そのほか様々なkintoneアプリとも連携させ、経費精算や出張申請、研修動画の閲覧など、全てここからアクセスできるようにしました。

京リハポータルでは、主要な機能に3つのトヨクモ製品を使用しています:

- kViewerーポータルトップ画面の表示と、規定などを閲覧するページ、申請系のフォーマットが入っているページも作成

- FormBridgeー申請系のフォーマット作成

- PrintCreatorーkintoneに入力された申請データを出力する

たとえば、病院ならではの事例として、手指消毒液の申請業務が挙げられます。手指消毒液は医療従事者の各職員が1つずつ携帯し、使い切ったらポータルから各自が申請して受け取るという流れです。

その申請データは全てkintoneに集約・蓄積されるため、各人の使用量や部署単位の月別の使用動向なども確認できます。これを感染委員会などの資料に用いることで、手指消毒の使用促進にもつなげています。

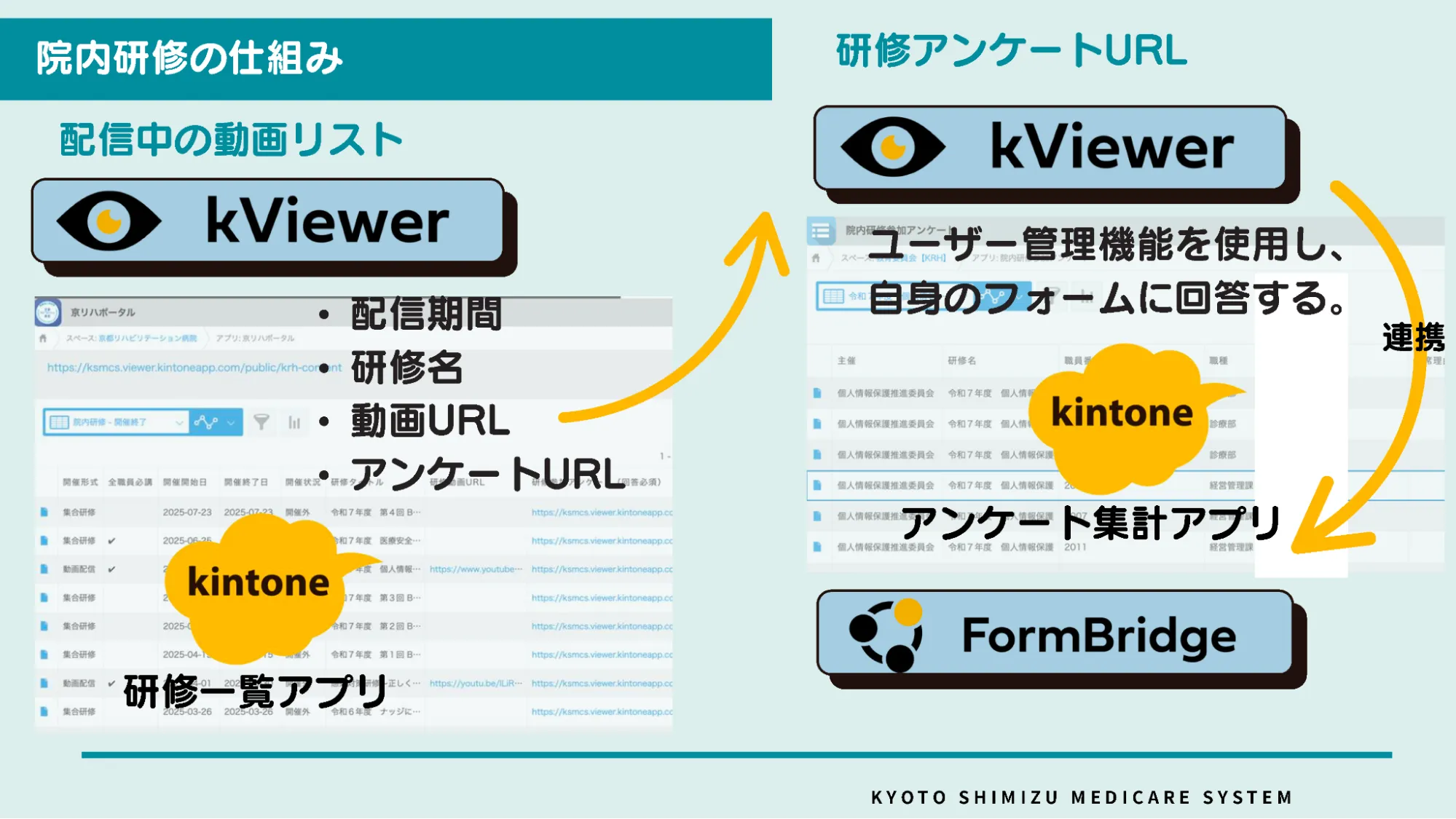

院内研修の運営を効率化

院内研修運営の仕組みも、効率化が図れていることの一つです。コロナ前までは院内研修を受講した職員には紙のアンケートの回答、できなかった職員には紙の研修資料に回覧印をもらい、受講を確認していました。アンケート集計や回覧印の確認は手作業で、全職員が受講したかの確認の手間は大変なものでした。

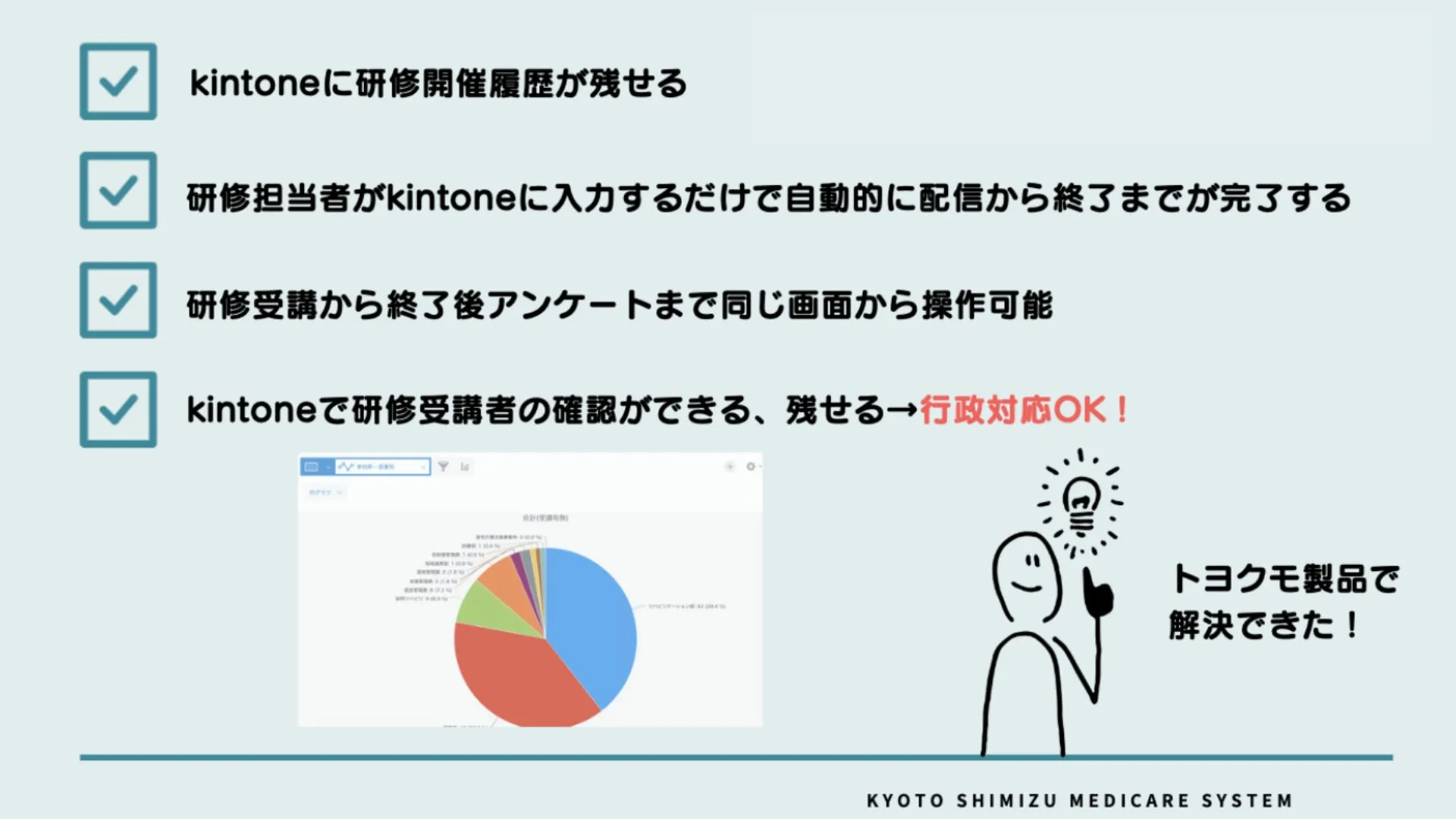

新型コロナの流行以降は集合研修のほぼ全てが動画配信に切り替わり、研修担当者は動画のURLや研修資料、アンケートフォーム、配信終了日などをkintoneアプリに登録した上で動画配信の設定をするようになっています。配信はkViewerで行うので配信終了日を指定することができ、担当者の負担も軽減されました。

また、アプリに研修のデータを登録すればkintone内に研修の開催履歴が残るので、年間の研修開催歴も一覧できます。他にも受講者の確認が容易になったことで、未受講者への促しはもちろん全職員の受講が必須の場合は集計を取り、行政への報告が必要な場合は、その対応も容易になりました。

研修を受講する職員側では、研修動画と同じ画面にアンケートフォームもあるので迷うことがありません。アンケートはFormBridgeで作成しており、受講確認をしやすくするために職員名簿アプリのデータでユーザー管理機能を利用してフォーム内に自動入力させています。

これらを京リハポータル内で行えるようにすることで、担当者と職員、双方の負担が少なくなりました。コロナが5類に移行した今では院内研修も復活しましたが、ハイブリッド形式での開催や事後のアーカイブ配信などにおいて前述の方法を継続しています。

ポータルへのアクセスを容易にする

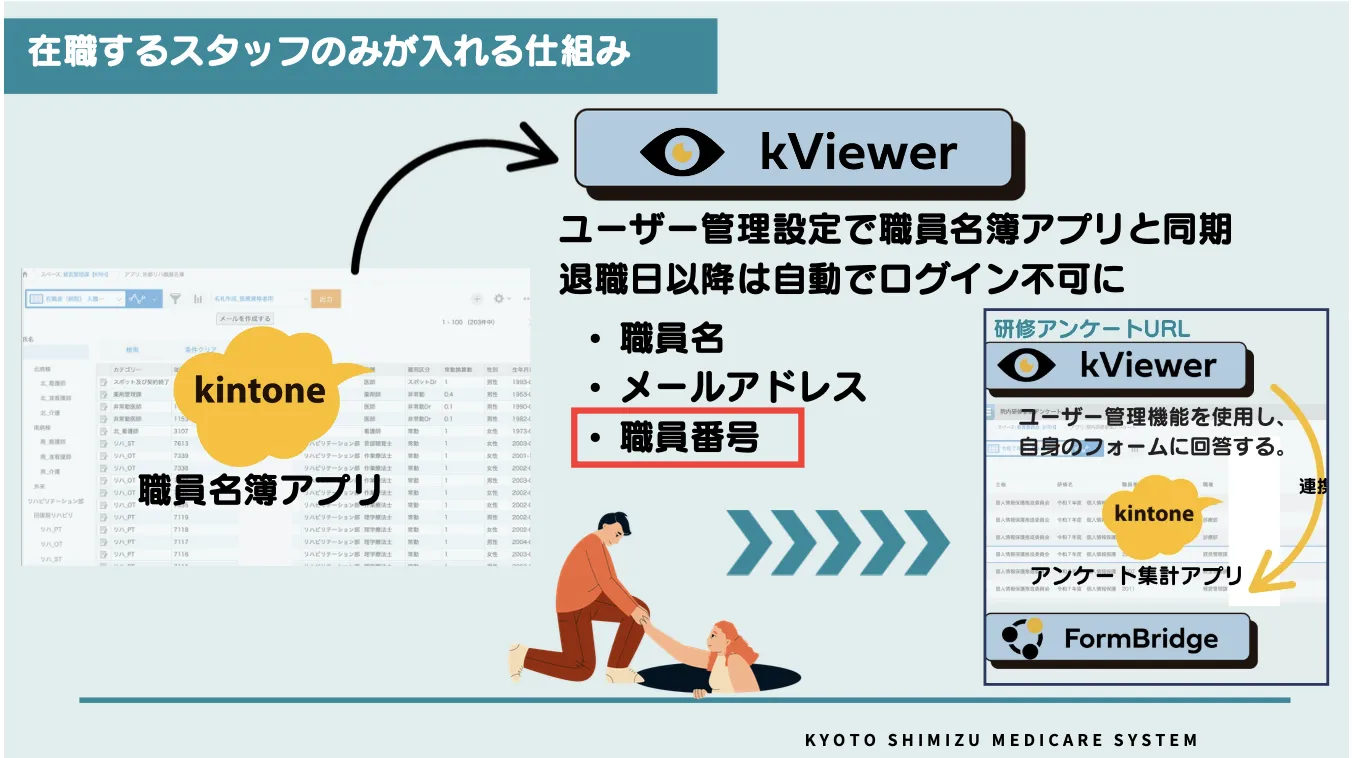

京リハポータルに入るための仕組みについてもご説明します。閲覧可能なユーザーの管理については、kViewerのユーザー管理設定で、研修でも使用している職員名簿アプリと紐付けています。そのため、退職日以降は職員名簿アプリからレコードが削除されるためログインできなくなります。

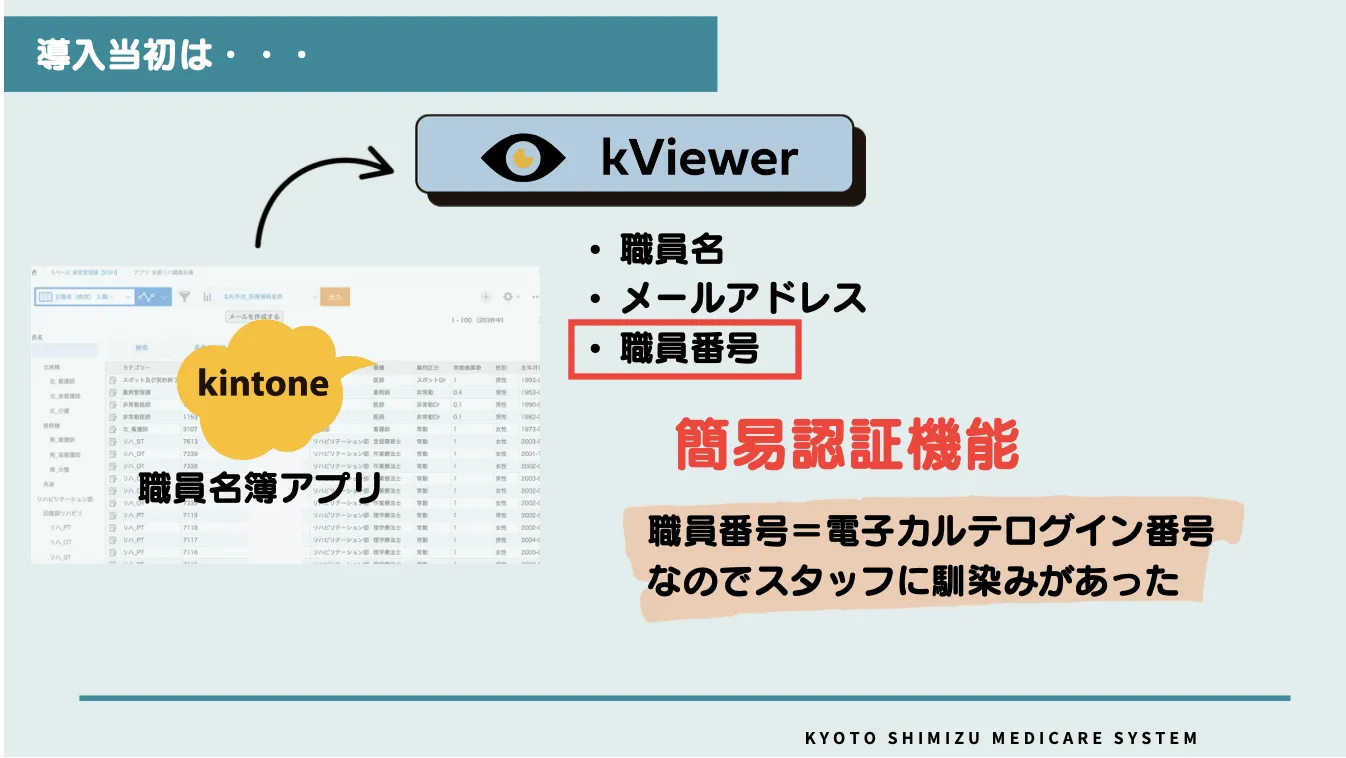

ユーザーは職員名と「職員番号パスワード」によって登録されています。職員番号とは、全職員が電子カルテにログインする際の4桁の番号で、誰もが毎日使用し記憶している番号です。

その上で職員の抵抗感を下げながらパスワード忘れも防止するため、全員一律で京リハの略である「KRH」3文字に4桁の職員番号を合わせた7桁をパスワードとしました。ポータルの運営開始当初は簡易認証機能※を使い、この「職員番号パスワード」で簡単にログインできるようにしたのです。

※簡易認証機能はセキュリテイ強化のため2025年1月31日(金)をもちまして廃止しております

課題解決をセキュリティ強化の機会に

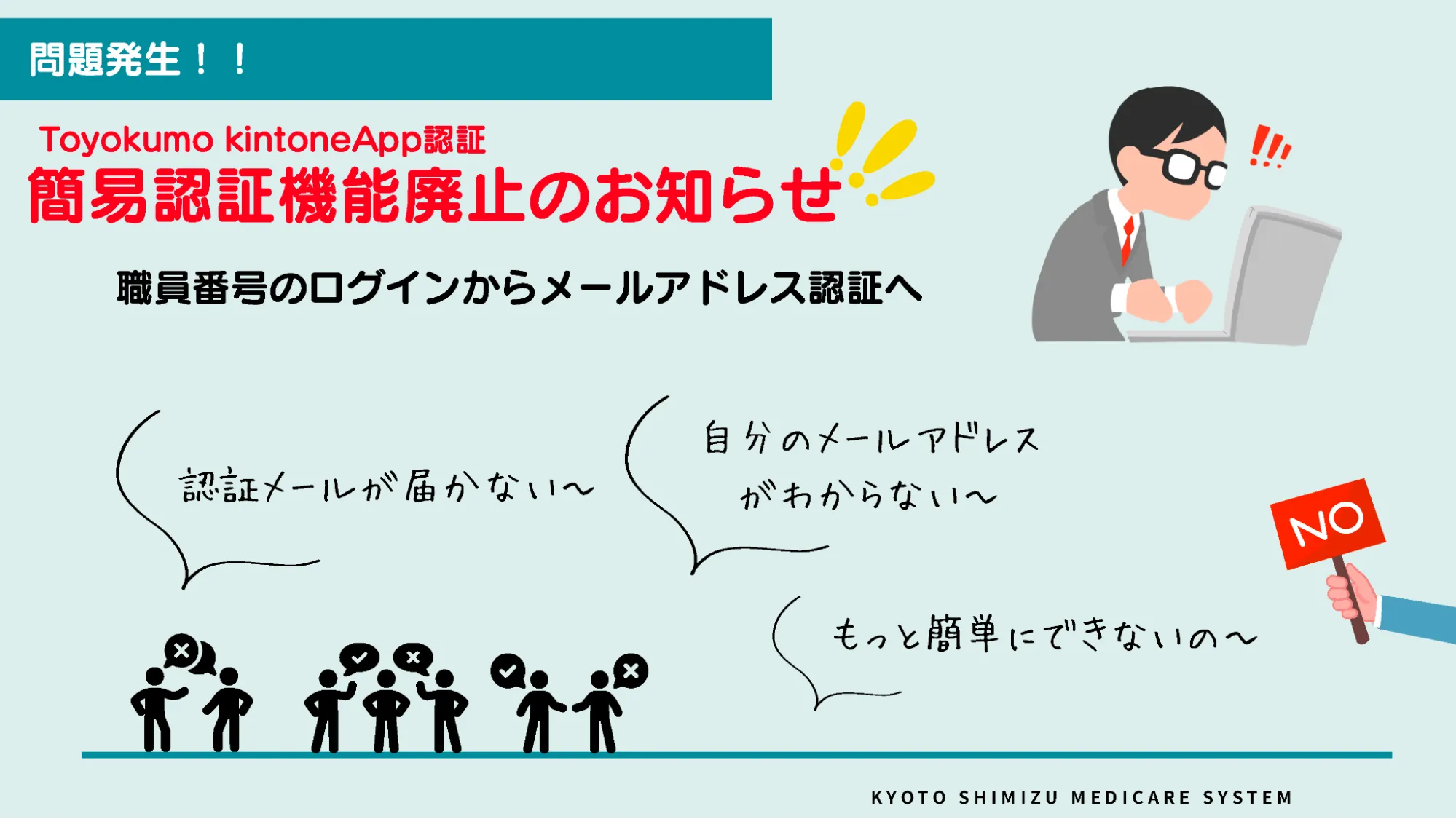

ところが、その後セキュリティ強化のために簡易認証機能を廃止するという通達があったのです。この時から従来の方法ではログインはできなくなり、私たちはこれを機にログイン方法をメールアドレス認証に変更することにしました。

当時はシステムによって複数メールアドレスを使い分ける職員も多く、この変更には「認証メールが届かない」「登録メールアドレスが分からない」など、多くの戸惑いの声が上がりました。そこで他のシステムも合わせてメールアドレスは1つに統一することに決め、入職時に労務管理システムで登録したメールアドレスを採用することにしました。

加えて各自の登録メールアドレスへの認識を深めてもらうため、この時には複数システムでの変更を同時進行させています。具体的には、院内チャットツールでメールアドレスを使用しているSlackを二要素認証に変更しました。

セキュリティの重要性を説明・認識してもらい、職員のITリテラシーを向上させることも狙っての取り組みです。

医療現場のITリテラシーはあまり高くないと言われています。実際その通りな部分もあり、IT化を進めることへの抵抗もあります。

この取り組みでは職員の心理的ハードルを極力下げるため、強制的にメールアドレスを統一し、まずメールアドレスで迷わせないようにしました。

その上で別のシステムの認証方法も変更するなど、セキュリティを高める”強制スパルタ作戦”を決行しました。

迷いのないシステムが生む心理的安定

この「愛とムチのスパルタ大作戦」の結果、職員の迷いは減少していると実感しています。当初は新しい仕組みへの苦手意識から反発もありましたが、やらざるを得ない環境にすることで、今では京リハポータルを使いこなせるようになっています。

今では、「いつまで紙に書かせるの?」「もっとポータルに申請機能追加してよ!」という声まであがるようになりました。迷いが減ることで職員の不安やストレスが減り、心の安定にもつながっていると実感しています。

医療現場では、職員の心の安定が最も重要だと私は考えます。スタッフが心理的に安定することで、患者さんの安全も守ることができるのです。このように迷わない仕組みを作ることが、単なる業務の効率化に留まらず、職場を穏やかに、優しくしてくれることにつながればと思っています。

現場の医療スタッフがより良い医療を提供できるように、愛と平和をもたらす現場改善を今後さらに進めていきたいと考えます。トヨクモ製品とkintoneで「迷わない職場づくり」、ぜひ皆さんの職場でも挑戦して頂ければ幸いです。

アフタートーク:具体的な使い方Q&A

Q:kViewerとFormBridge、PrintCreatorを導入されているということですが、京リハポータルでご紹介いただいた事例のほかにも使われている事例はありますか?

A:主なものの一つに稼働管理があります。私たちには医療と介護の施設が9つありますので、それぞれの施設の稼働をダッシュボードで表示したりしています。

kViewerではカレンダービューを使って職員検診やワクチン予約の空き枠を表示するといった使い方をしています。FormBridgeも予約や、患者さんに向けてのアンケートでも使っています。

Q:お話にありました「愛とムチのスパルタ大作戦」では最初戸惑った方もいらっしゃったとのことで、お問合せもたくさんあったのではと思います。そうした場合のご対応はどのようにされたのでしょうか?

A:1件目の問い合わせは「何回登録しても確認メールが届かない」というものでした。この現象はGmailで登録したために確認が迷惑メールに分類されたというものでした。当時Gmailを使っている人は多かったので、問い合わせにあった事例を先回りして案内して確認を促し、問い合わせを少なくする工夫をしました。

Q:今後、京リハポータル上でのkintoneやトヨクモ製品の活用について、展望や計画はありますか?

A:京リハポータルからは院内の規定なども見られるようにしていますので、そういった文書の数を現在増やしています。今はリストビューを使っていますが、今後はカードビューを使うなど見やすい工夫をしたいと思っています。

そして、もっとkintoneと向き合って、このポータルも愛情をかけて育てていきたいです。

———————————————————————-

今回は実際にkintoneとトヨクモ製品を使いこなし、「迷わない仕組みづくり」を通じて業務改善、より良い医療の提供に繋げている、リアルな声をお話し頂きました。

京都リハビリテーション病院様のように、トヨクモ製品を使えば誰でも簡単に利用できる情報ポータルを作成することができます。

今回ご紹介いただきました、FormBridge、kViewer、PrintCreatorの機能の概要について知りたい方は以下の動画をご覧ください。