紙と手作業にサヨナラ!山九株式会社がFormBridge × kViewerで実現したイベント運営・従業員情報管理の劇的DX

目次

ユーザー会での事例登壇の様子をレポート!

この記事は2025年6月に開催したユーザー会での山九株式会社 糸数さんの事例登壇の様子をお届けするレポート記事です。

今回は「FormBridge&kViewerで外部を巻き込むイベント運営をデジタル化した話」でご登壇いただきました!

はじめに

山九株式会社は、創業1918年、東京都中央区に本社を置く機工事業(プラント・エンジニアリング)や物流事業(ロジスティクス)を行う会社です。

全国39の支店と44の国内関係会社、さらに40の海外現地法人を展開し、グローバルに事業を展開しています。2024年3月期の従業員数は、連結ベースで30,672名です。

私は、機工事業のE&M第1事業部に所属し、北九州でDX推進担当をしています。

本日は、当社におけるFormBridgeとkViewerを活用した活用事例を2つご紹介していきます。

事例1.秋祭り(イベント運営)デジタル化事例

まずは、当社で毎年地域貢献イベントとして開催している「山九秋祭り」のデジタル化事例をご紹介します。

本事例は、地域コミュニティの課題解決から生まれたイノベーションです。

秋祭りの告知で抱えた課題

従来、秋祭りの告知方法は、事前通知として出演者、区役所、社内へ紙のパンフレットを配布するのみでした。

ある年のイベント開催当日の朝、天気は晴れだったのですが、強風で危険だったので、イベント中止が決定しました。

通常であれば、雨予報をもとに前日までに判断して連絡するのですが、このときは前日まで実施予定としていたため、急遽当日の朝に中止の連絡を入れることになったのです。

ところが、中止連絡が届かずに来場されてしまったお客様が多く、そのとき「情報伝達の限界」を感じました。

紙のパンフレットだけでは、リアルタイムでの更新ができず、緊急時の変更や追加情報の反映も困難です。

そもそも、紙では掲載できる情報量も限られていて、詳細までは伝えきれません。

また、配布範囲も物理的に限られているため、すべての参加者に確実に届けるのは難しいという課題がありました。

FormBridgeとkViewerでデジタル掲示板を作成

そこで、トヨクモのFormBridgeとkViewerを活用して、デジタル掲示板を作成することで課題解決を図りました。

その結果、緊急時のリアルタイムの情報伝達や更新対応を実現できたのです。

ご存じの方も多いと思いますが、FormBridgeとkViewerには以下の特徴があります。

- スマートフォンから簡単にアクセスできるモバイル対応

- リアルタイムで即座に情報更新可能

- 大勢の参加者が同時に利用できる多人数対応

- QRコードを発行して、フォーム・ビューを簡単に共有できる

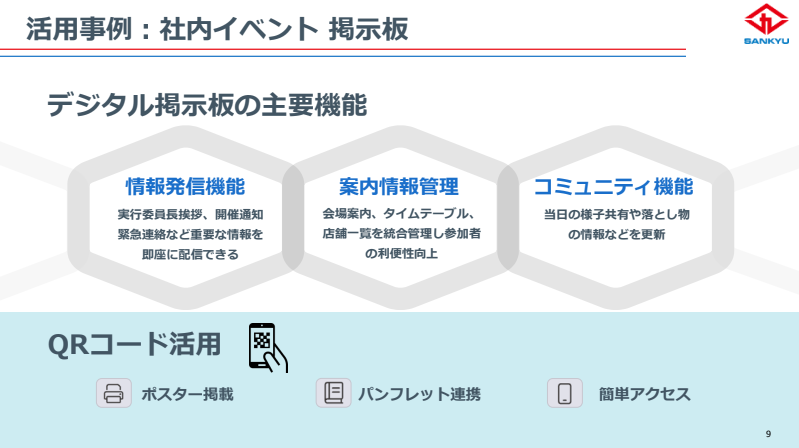

実際に作成したデジタル掲示板には、これらトヨクモ製品の特徴を活かして、主に3つの機能を実装しました。

まずは、情報発信機能として、実行委員長の挨拶や開催通知、緊急連絡など、重要な情報をすぐに配信できるようにしました。

次に、案内情報管理として、会場の案内図やタイムテーブル、出店者一覧などをまとめて、参加者の利便性を向上させています。社員だけでなく、地域の方が出店されるケースもあるので、そちらも紹介可能です。

さらに、コミュニティ機能を取り入れ、当日のイベントの様子を写真やコメントで投稿したり、落とし物の情報を掲載したりと、双方向のやり取りが可能な設計にしました。

なお、紙のポスターやパンフレットも併用し、そこにQRコードを掲載しています。

そこから最新情報が確認できるようにし、紙とデジタルの両方で情報を届けられる仕組みを構築しました。

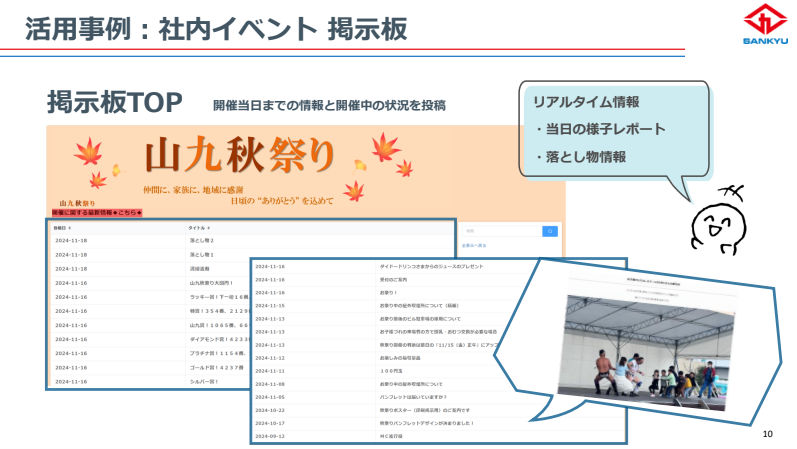

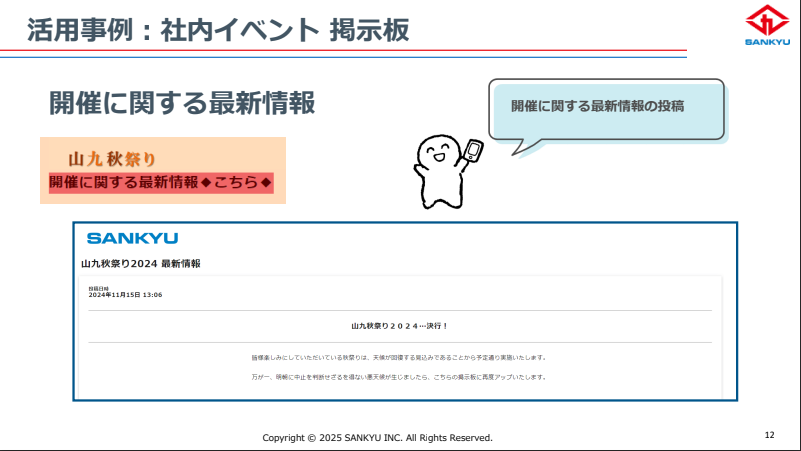

実際のデジタル掲示板の画面

ここからは、実際の画面をお見せしながらご紹介していきます。こちらが、デジタル掲示板のトップ画面です。

開催当日までは、「司会は誰が担当するか」といった事前情報を掲載します。

当日は、「イベント開催中です」「今このステージで◯◯が始まりました」といったリアルタイム情報の投稿を行いました。

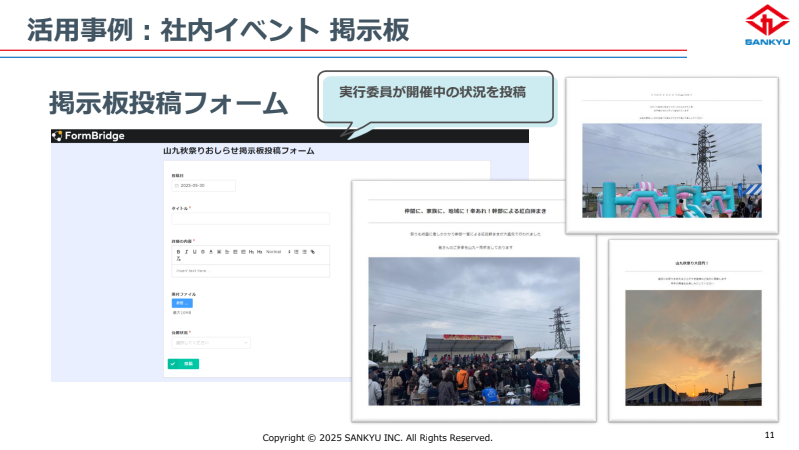

この投稿には、FormBridgeを使った専用の投稿フォームを活用しています。

実行委員の方が、こまめに「今このイベントを実施中」といった状況を投稿してくださったことで、当日の様子がしっかり記録として残りました。

こちらは当日のお昼に「開催決行します」と投稿したものです。

即座に最新の情報を確認できるようになっており、速報性の高い情報共有ができました。

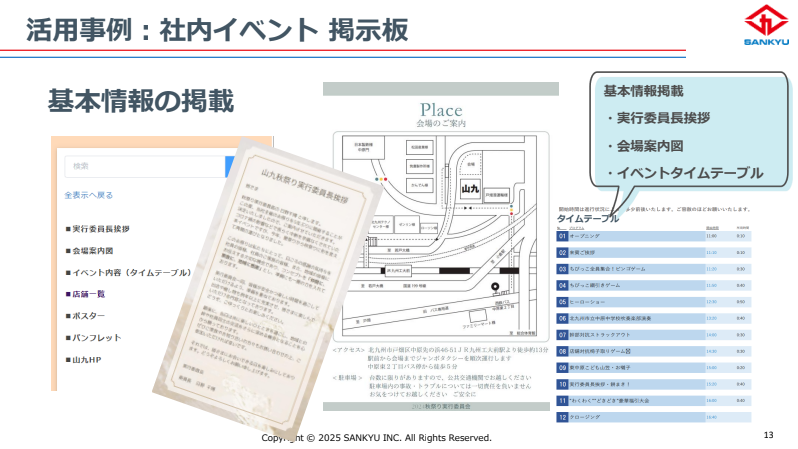

また、基本情報として、これまで紙では載せきれなかった「会場案内図」や「駐車場の位置」、「イベントのタイムテーブル」なども掲載しました。

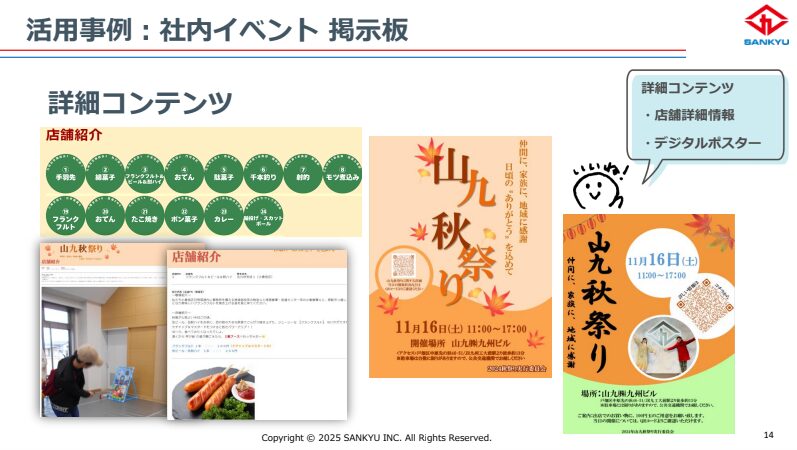

さらに、詳細情報として「各店舗の紹介」や「出店している職場の紹介」、「デジタルポスターの掲示」なども行い、以前と比較して情報の幅が大きく広がりました。

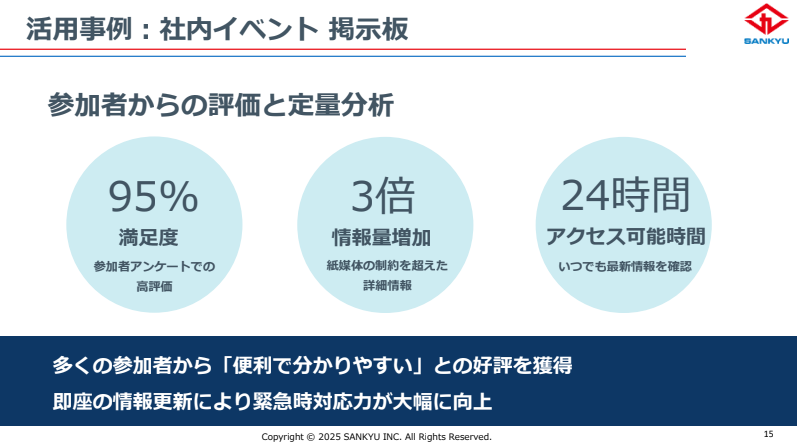

イベント参加者からの評価と定量分析

最後に、参加者からの評価と定量分析をまとめていきます。

参加者アンケートでは95%が満足という高い評価をいただくことができました。

また、これまでは限りのあった情報量も、紙媒体と比べて約3倍に拡大しています。加えて、最新情報を24時間いつでも確認できる点も好評でした。

「情報が分かりやすくて便利だった」といった声も多く、即座の情報更新により緊急時の対応力も大きく向上したと感じています。

事務局からも好評で、「今年の社内イベントでもデジタル掲示板を使おう」という方針がすでに決まっており、社内イベントの新しい標準として定着しつつあります。

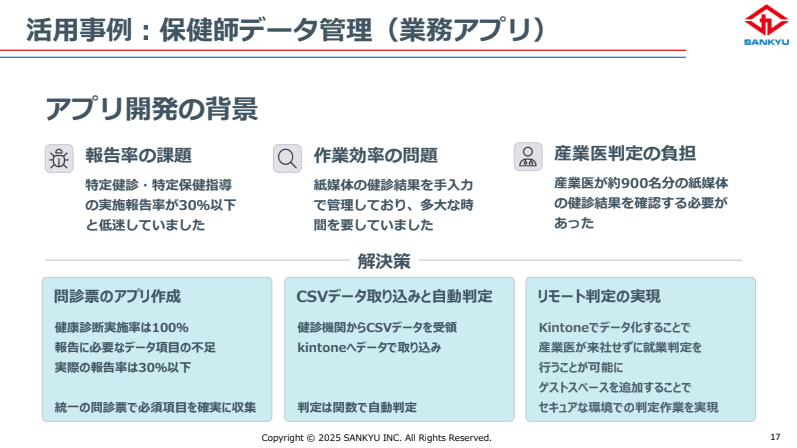

事例2.保健師のデータ管理をデジタル化

ここからは、業務アプリの開発事例をご紹介します。今回、保健師のデータ管理のデジタル化に伴い、複数のkintoneアプリを作成しました。

当社では健康診断の結果管理をしておりまして、健康診断の実施報告率の向上、作業効率化、そして産業医による判定プロセスの改善を目的にアプリ開発を実施しました。

アプリ開発の背景/健康管理で抱えていた課題

近年、従業員の健康管理の重要性がますます高まる中、これまで紙ベースで行っていた処理を見直す必要がありました。

健康データの記録、確認、共有など、いずれにおいてもアナログな作業が多く、手間も時間もかかっていたのです。

そこで、デジタル化により情報を一元管理し、必要な健康支援をよりスムーズに提供できるようにしようとkintoneでのアプリ開発に踏み切りました。

アプリ開発の背景として、主に以下の3つの課題がありました。

- 報告率の低さ

- 作業効率の悪さ

- 産業医の負担

1つ目は、実施報告率の低さです。特定健診や特定保健指導の実施報告を労働基準監督署に提出する必要があるのですが、当時の報告率は30%以下と非常に低い水準でした。

これは、健診自体の受診率は100%なのに、報告に必要な問診項目がバラバラで、情報が足りず提出できなかったことが原因です。

2つ目は、作業効率の問題です。健診結果は紙で提出されていたため、安全管理担当のスタッフが1枚ずつ手入力していて、年に一度のこの時期は、かなりの残業が発生していました。

3つ目は、産業医の負担です。私が所属する事業所では約900人分の健診結果があり、それを紙でチェックするために産業医の先生に来社いただき、ひとつずつコメントを記入・押印していただいていました。

kintoneを軸にした3つの解決策

健康管理で抱えていた課題を解決するために、以下3つの対策を講じました。

- 問診票のアプリ作成

- CSVデータの取り込みと自動判定

- リモート判定の実現

1つ目は、問診票アプリの作成です。問診項目を統一し、必須項目とすることで、必要な情報を確実に収集できるようにしました。

その結果、報告に必要な情報が揃うようになり、提出率が改善しました。

2つ目の解決策は、CSVデータの取り込みと自動判定です。

医療機関から健診結果のCSVデータをもらえるようにし、一括で取り込む仕組みを構築。そこから関数で自動判定までできるようにしました。

これまで手入力していた内容をデータとして一括取り込みできるようになったことで、大幅な業務改善ができました。

人間ドックなど、一部データが個別になるケースもありますが、それは専用のアプリ経由で取り込む仕組みにしています。

また、健診結果の「A判定」「B判定」など、紙で書いていた評価についても、kintone内で関数を使って自動判定できるようにしています。

3つ目の解決策は、リモート判定の実現です。

産業医の先生に、kintoneのゲストスペースへのアクセス権を付与することで、来社いただかなくても、リモートかつセキュアな環境で就業判定ができるようになりました。

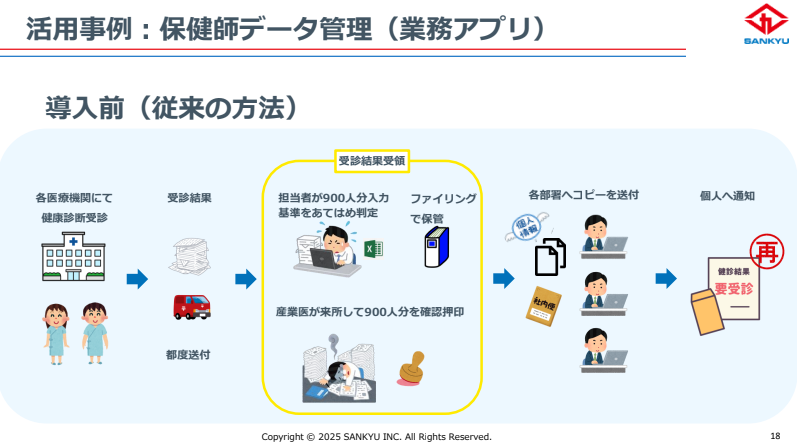

業務アプリ導入前の業務フロー

こちらは、従来の健康診断のデータ管理の流れです。

受診後、各医療機関から紙の結果が郵送で届くので、900人分を担当者が手作業で入力し、基準にあてはめて判定していきます。そのあと、紙をファイリングして保管していました。

産業医の先生には、来所した際に紙の結果を確認し、コメントや押印をしていただきます。

最後に、社内便などで結果を各部署に送付し、そこから部内の管理者が本人に通知するというのが一連の流れでした。

この運用方法では、結果が本人以外の目にも入るため、健康情報のプライバシーが守られないケースもあり、改善が必要でした。

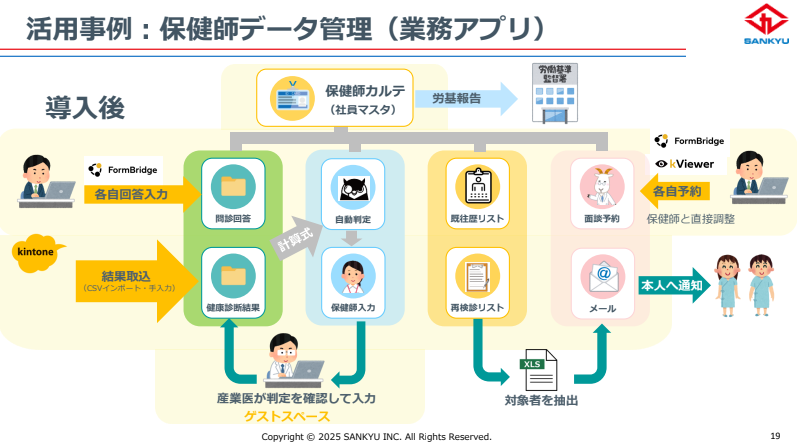

業務アプリ導入後の業務フロー

kintoneおよびトヨクモ製品の導入後は、これまでの課題が大きく改善されています。

今回、業務フロー改善にあたって開発したアプリは、以下の4つです。

- 定期健康診断問診票アプリ:統一された問診票で必要項目を確実に収集

- 健康診断結果取り纏めアプリ:各機関からのデータを効率的に集約・管理

- 精密検査・高リスク対象者リスト:要フォロー者を一元管理し、適切な対応を促進

- 保健師面談予約アプリ:面談の予約と管理をスムーズに実施

まず、従業員自身がFormBridgeのフォームを通して、問診回答を直接入力します。(定期健康診断問診票アプリ)

健康診断の結果については、CSVデータとしてインポートし、一括でkintoneに取り込みます。(健康診断結果取り纏めアプリ)

kintoneに健診データが自動で蓄積され、設定している計算式から自動で判定まで行われるようになりました。

次に、その判定結果を産業医がkintoneのゲストスペースから確認して、必要に応じて追記します。

再検査が必要な方が、一覧でリスト化(精密検査・高リスク対象者リスト)されるので、あとは該当者に直接メールで通知すれば一連の流れは完了です。

加えて、保健師との面談予約もトヨクモ製品経由で自ら行えるため、相談事も人を介さず、プライバシーに配慮した形で実施できるようになりました。(保健師面談予約アプリ)

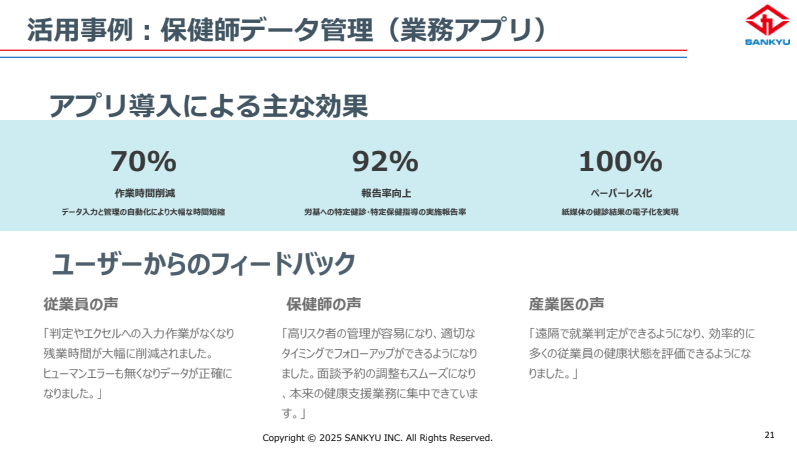

業務アプリ導入の効果とフィードバック

今回、kintoneとトヨクモ製品で業務アプリを開発した主な効果は、以下の通りです。

- 70%の作業時間削減

- 労基への報告率が30%以下から92%まで向上

- 100%ペーパーレス化(紙から電子へ)

手作業が大幅に削減されたことで作業時間が減り、労基への報告率も大幅に向上しています。

また、ペーパーレス化に付随して、kintoneの中に情報を蓄積し、データの活用までできるようになりました。

ユーザーからも高評価で、従業員・保健師・産業医からは、以下のようなフィードバックをいただいています。

- 従業員:「判定や入力作業がなくなって楽になった」「ヒューマンエラーがなくなって安心できる」

- 保健師:「高リスク者の対応がしやすくなり、本来の業務に集中できるようになった」

- 産業医:「リモートで確認できるため、効率的に健康判定が行えるようになった」

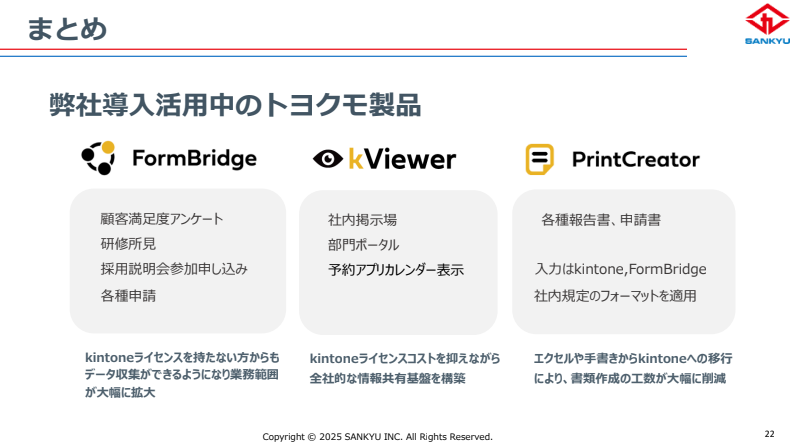

まとめ

最後にまとめです。当社のトヨクモ製品の活用は、まだまだアップデート中です。どんどん要望が出てくるので、毎年アップデートしながら運用しています。

FormBridge、kViewer、PrintCreatorを導入中になりますが、以下のようにさまざまなシーンで活用しております。

FormBridgeで、kintoneライセンスを持たない方からデータを収集し、kViewerで、全社的な情報共有の基盤を構築。

PrintCreatorで、Excelや手書きからkintoneへ移行し、書類の作成工数を大幅に削減するなど、各製品の活用で社内の業務フローが大きく改善されました。

今後も新たな活用方法を模索し、さらなる効率化を目指していきます。

以上です。本日はありがとうございました。

ご登壇ありがとうございました!

糸数さん、今回はご登壇いただきましてありがとうございました!

トヨクモ製品は何度でも使える30日間の無料お試しを実施しております。

気になる方は、ぜひ以下のフォームよりお申し込みください。

https://www.kintoneapp.com/trial