農業に関する紙業務をデジタル化!JA全農ひろしまがFormBridgeとkViewerで実現した出荷計画の簡単Web提出・集計とデータ活用

目次

ユーザー会での事例登壇の様子をレポート!

この記事は2025年5月に開催したユーザー会でのJA全農ひろしま 橋詰さんの事例登壇の様子をお届けするレポート記事です。

今回は「出荷計画の提出〜集計をトヨクモ製品でデジタル化した話」でご登壇いただきました!

JA全農の概要と体制について

全国農業協同組合連合会(以下、「JA全農」)は、1972年3月設立、農畜産物の販売および生産資材・生活関連資材の購買を行う組織であり、JAグループの経済活動(農業ビジネス)の担い手として、日本の農業を守り発展させるため、全国各地で事業を行っています。

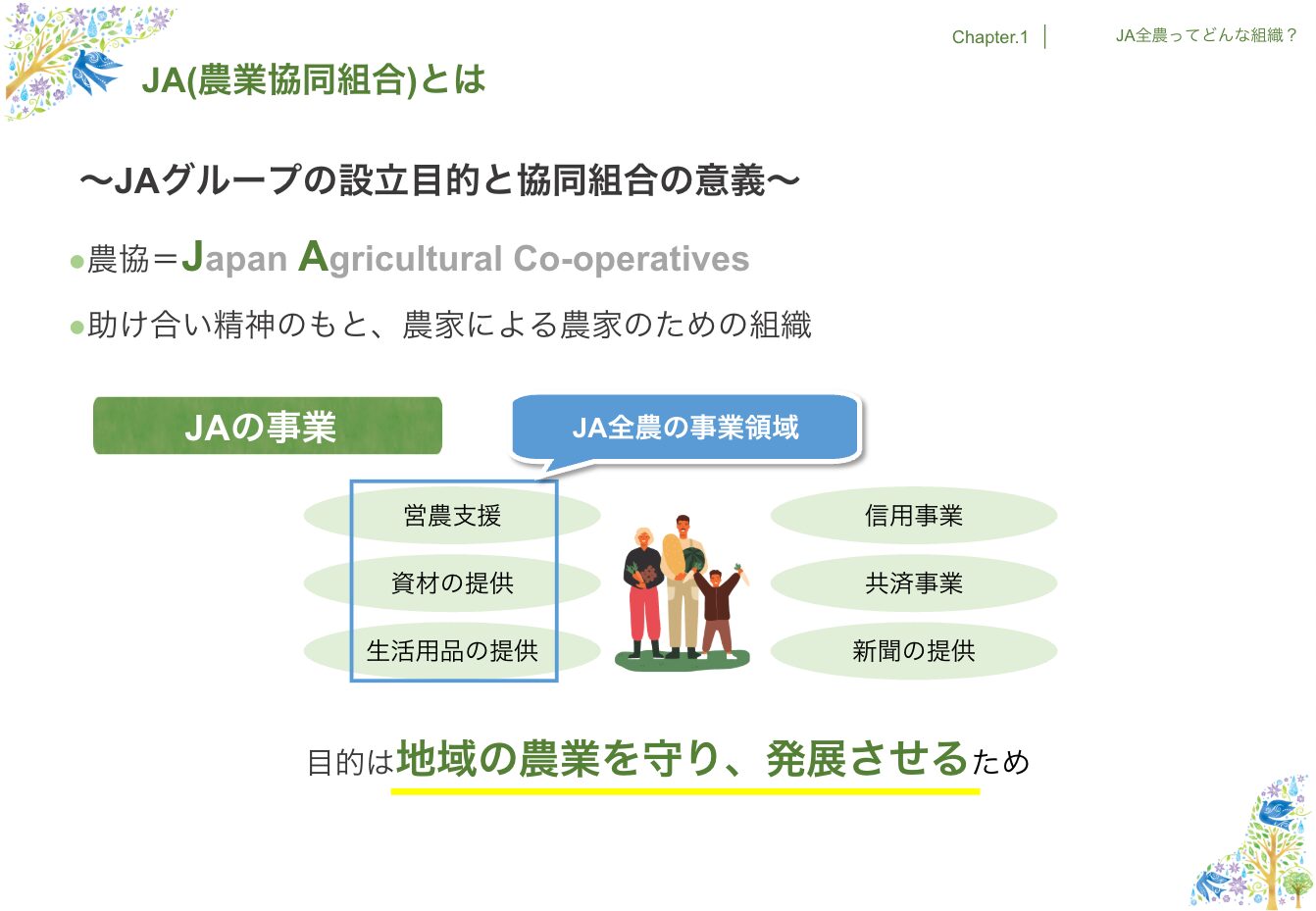

次にJAとJA全農の違いについてです。今回のアプリ構築の事例でも「JA」という組織が絡んでくるため、簡単に説明させていただきます。

JAは、農業協同組合で、いわゆる農協と呼ばれる組織です。農家一人ひとりが地域の仲間と協力して助け合うという精神の元に作られ、全国各地域にあります。

上記画像の農業生産に関わる「営農支援」「資材・生活用品の提供」などの経済事業がJA全農の事業領域で、領域外である信用・共済事業などはJAグループの別の組織が運営しています。

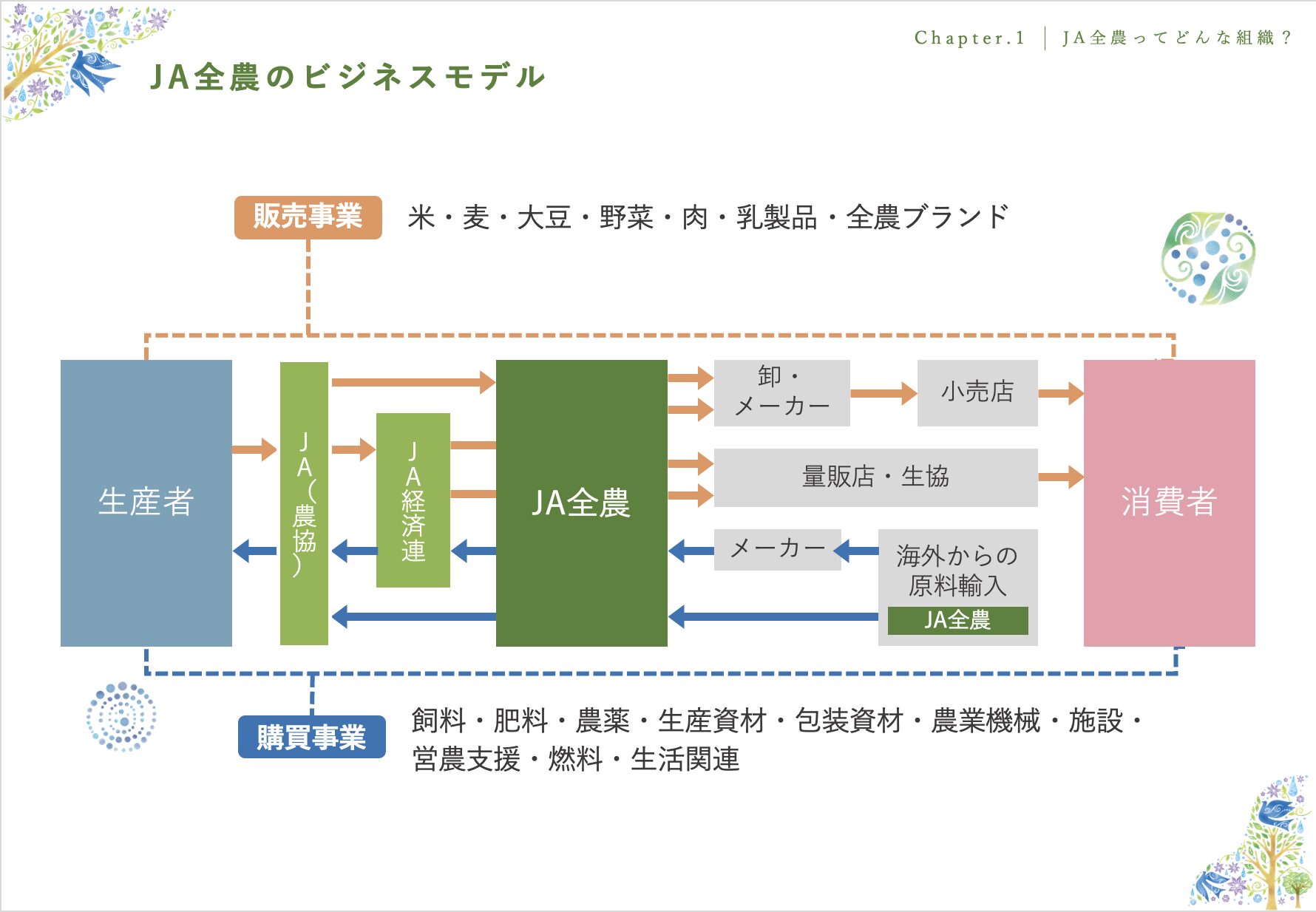

以下のスライドはJA全農が担う経済事業の流れを示した図です。経済事業は、大きく「販売事業」と「購買事業」に分けられます。

販売事業は、生産者からJAを通じて農畜産物を集め、JA全農のスケールメリットを活かして、流通・販売を行い消費者にお届けする事業です。

購買事業は真逆の流れとなり、農業生産や生活に必要なものを、JAを通じて生産者にお届けする事業になります。

私が所属するのはJA全農ひろしまという従業員143名の組織で、その中の改革推進部JA営農支援課にて、kintoneなどのクラウドシステムを活用して各部署の課題解決に取り組んでいます。

なお、JA営農支援課ができてまだ3年目であり、kintoneの取り組みを本格化したのもここ2年の間です。kintoneアカウントは40名程度取得していますが、実際に一定レベルのアプリ構築ができるのは5名ほどです。

本日は、kintone・FormBridge・kViewerを活用して、販売事業で農産物の集荷過程を効率化した、「園芸課」という部署での導入事例をご紹介します。

出荷計画の提出〜集計で抱えた課題

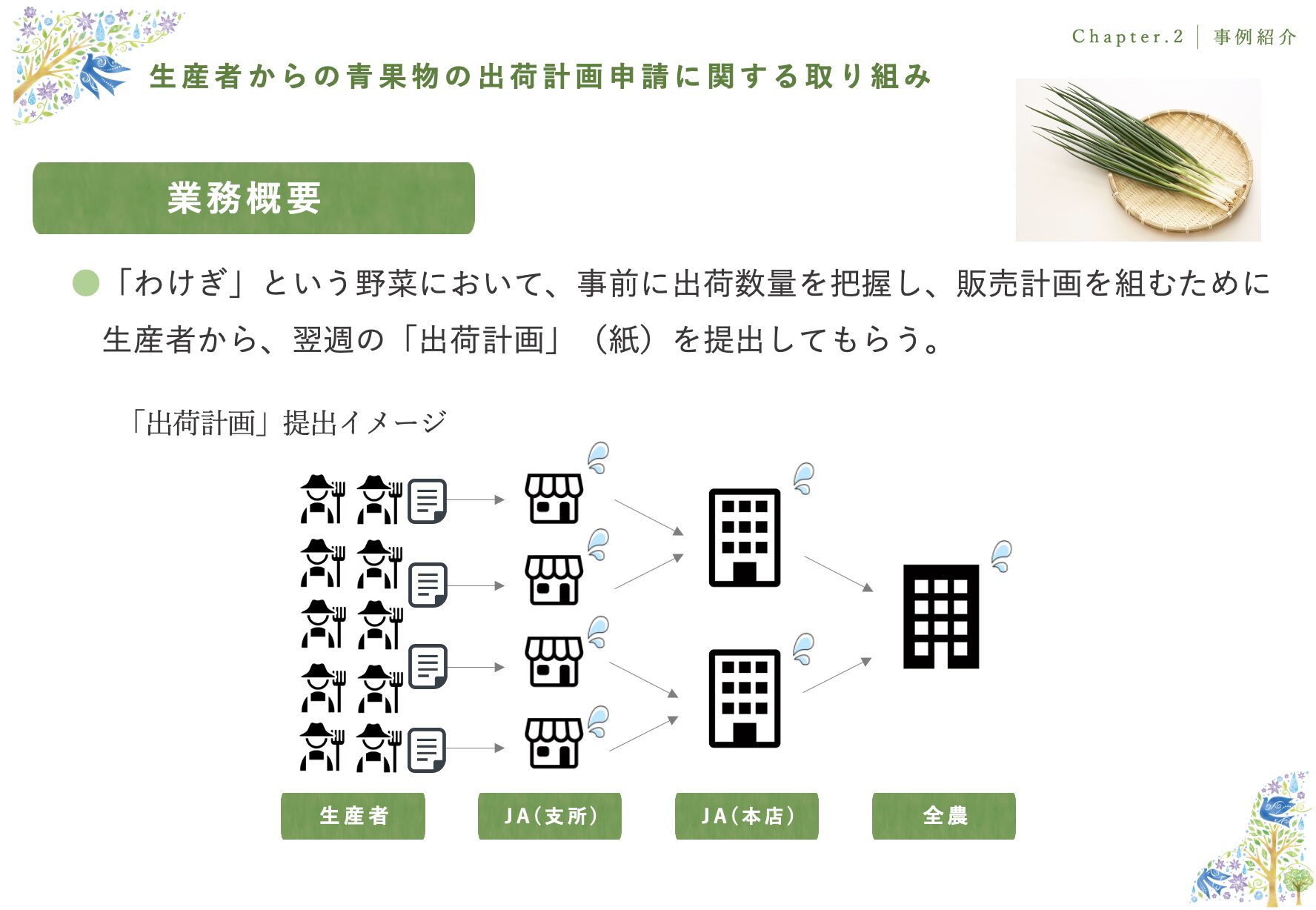

まずは、今回の事例の事業概要です。みなさんは「わけぎ」という野菜をご存知でしょうか。

ネギに似た見た目で、酢味噌和えなどで食べられる野菜になりまして、広島県はこのわけぎの生産量が全国1位となっています。

JAとJA全農では、わけぎの生産者の手取りを少しでも上げられるよう、事前に出荷数量を把握し、計画的に販売をしていく取り組みを行っています。

出荷計画を事前に把握するために、生産者の方から毎週出荷計画を提出してもらう必要があります。以前は以下の流れで行っておりました。

- 生産者が出荷計画を紙に書き込み、JAの各支所に直接持ち込んで提出

- JA各支所でそれぞれ集計し、JA本店に報告

- JA本店で、支所からの報告を集計し、JA全農に報告

- JA全農で出荷数量を取りまとめて、出荷計画を組む

この通り、紙での持ち込みが必要かつ次のステップに進むたびに集計作業が発生するなど、非常にアナログな進め方をしていました。

出荷計画に途中変更があった場合でも、生産者の方はJA支所にわざわざ提出しに行く必要があり、その手間から一部報告されないケースも出てきていました。

せっかく組んだ出荷計画の精度にも、一定の課題が残る状況が続いていたのです。

トヨクモ製品でアプリをノーコード開発

出荷計画作成における業務課題を踏まえて、ノーコードツールを中心としたアプリ開発に着手しました。

まず、今回のアプリ開発によって実現できたことは主に以下の4点です。

- 生産者に自身のスマホ・PCから出荷計画を提出してもらうことで負担を軽減

- 出荷計画のデータをkintoneアプリに集約。自動集計で負担軽減と迅速化を実現

- 出荷計画の精度向上により、選果場運営の効率化を実現

- 出荷計画の長期化により、本来の目的である有利販売や単価向上に寄与

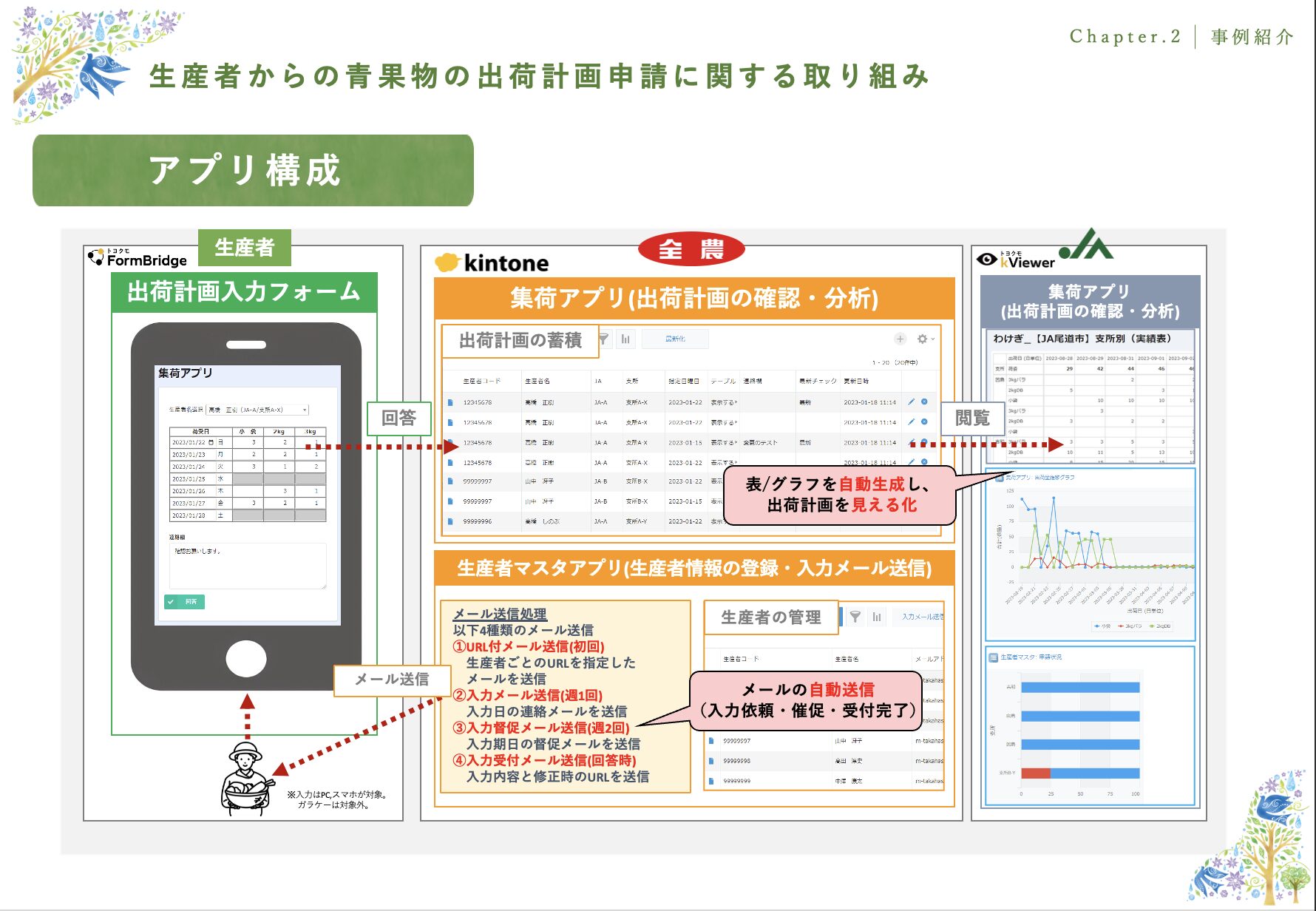

利用した主なツールは、データベースとなるkintone、データ入力に使うFormBridge、グラフの見える化に使うkViewerとなります。

また、メールの自動送信にはSendGridとCoopelを使っています。

システム導入後の流れとアプリ構成

ここからは、システムの流れとアプリの構成についてご説明します。

まず全体の流れですが、FormBridgeのフォームから、生産者にご自身のスマホ・PCから出荷計画を入力していただきます。

データがkintoneに自動で蓄積されるので、そちらを元に出荷計画の集計結果をグラフ・表で作成し、kViewerのビューでJAに共有しています。

拠点別の集果予定数量をグラフで確認できたり、まだ申請されていない生産者を一覧で確認できるビューを作っているので、迅速かつ簡単に確認可能です。

さらに、kintoneで生産者情報のマスタアプリを作っているので、そのアプリと結びつけて、毎週木曜定時に出荷計画の入力を依頼するメールを自動送信して運用しています。

実際のシステム画面

ここからは、実際の画像と合わせてアプリの詳細を解説していきます。

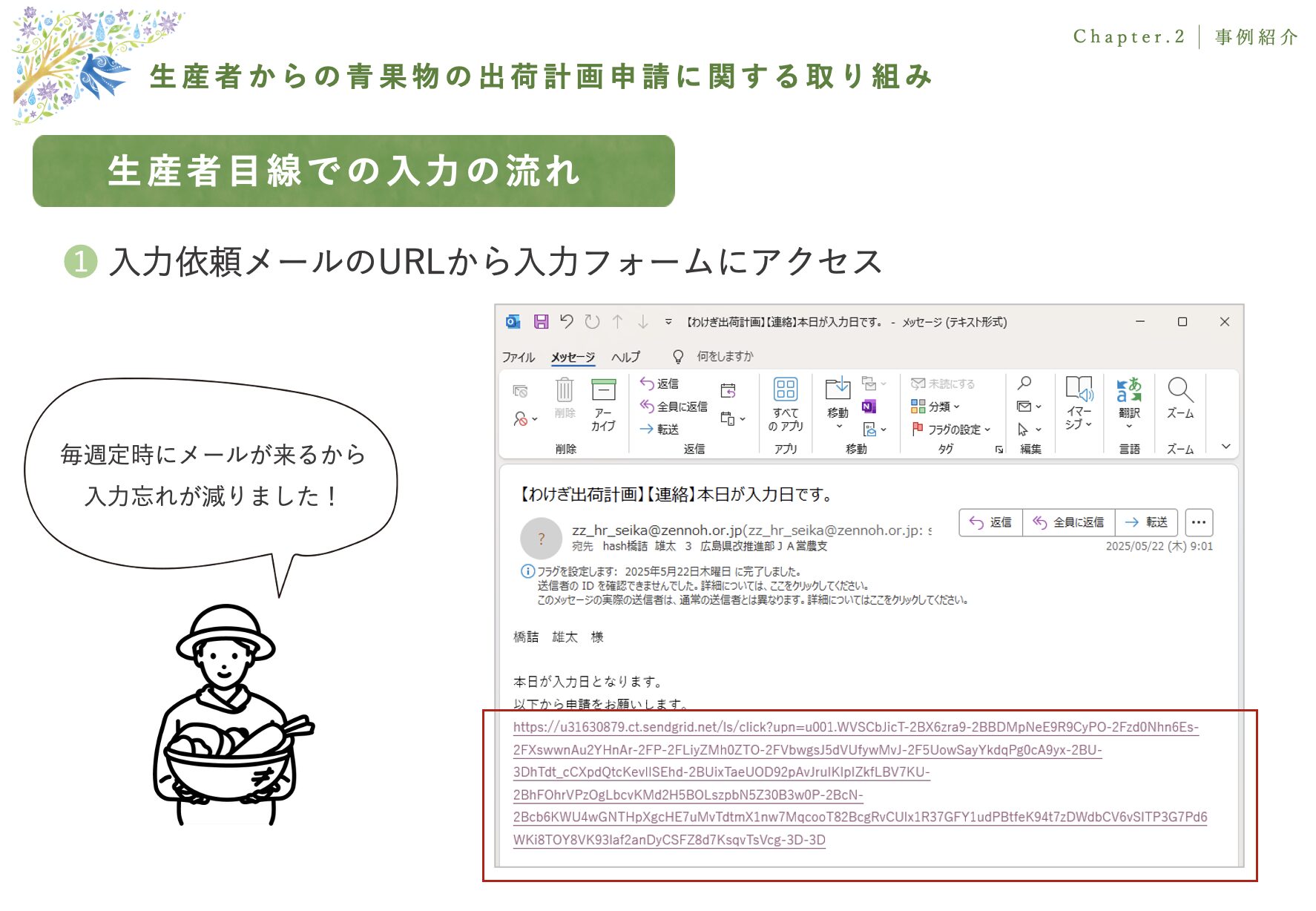

まず、生産者の方に入力依頼メールが毎週定時で送られます。

メール内下部のリンクがFormBridgeのURLになっているので、こちらから入力フォームに遷移していただきます。

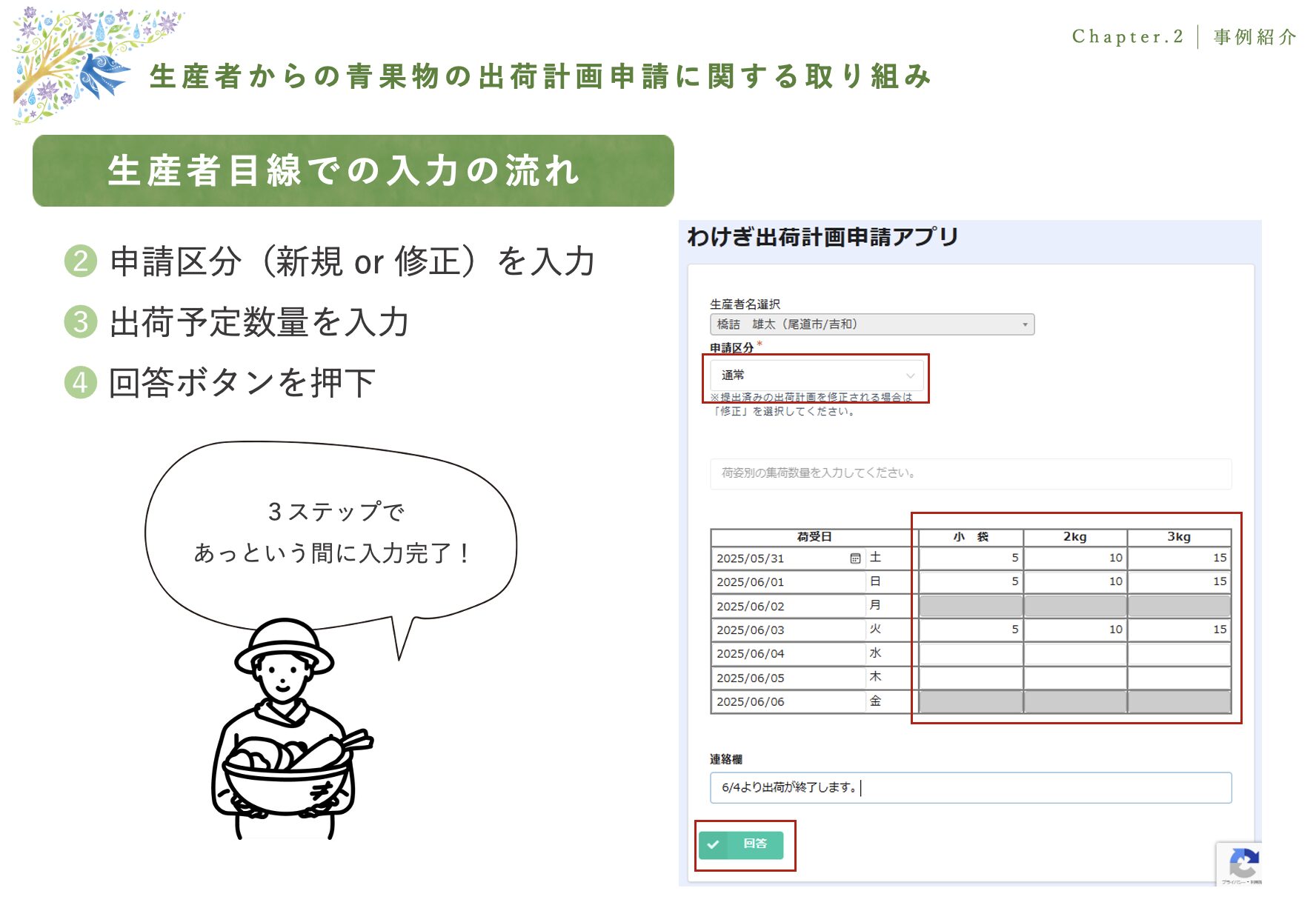

こちらが、実際のフォーム画面です。

申請区分を新規・修正から選択していただき、日付と規格から出荷予定数を入力していただくだけで回答完了です。

定刻までに未入力の方に対しては、自動で催促メールを送信しています。

工夫したポイントとして、従来の紙ベースで記入していた表を、そのままフォーム上に再現しています。

高齢な方も多いため、今までとやり方が変わることに抵抗を示されるケースを想定して、少しでも抵抗感をなくせるようにカスタマイズで実装しました。

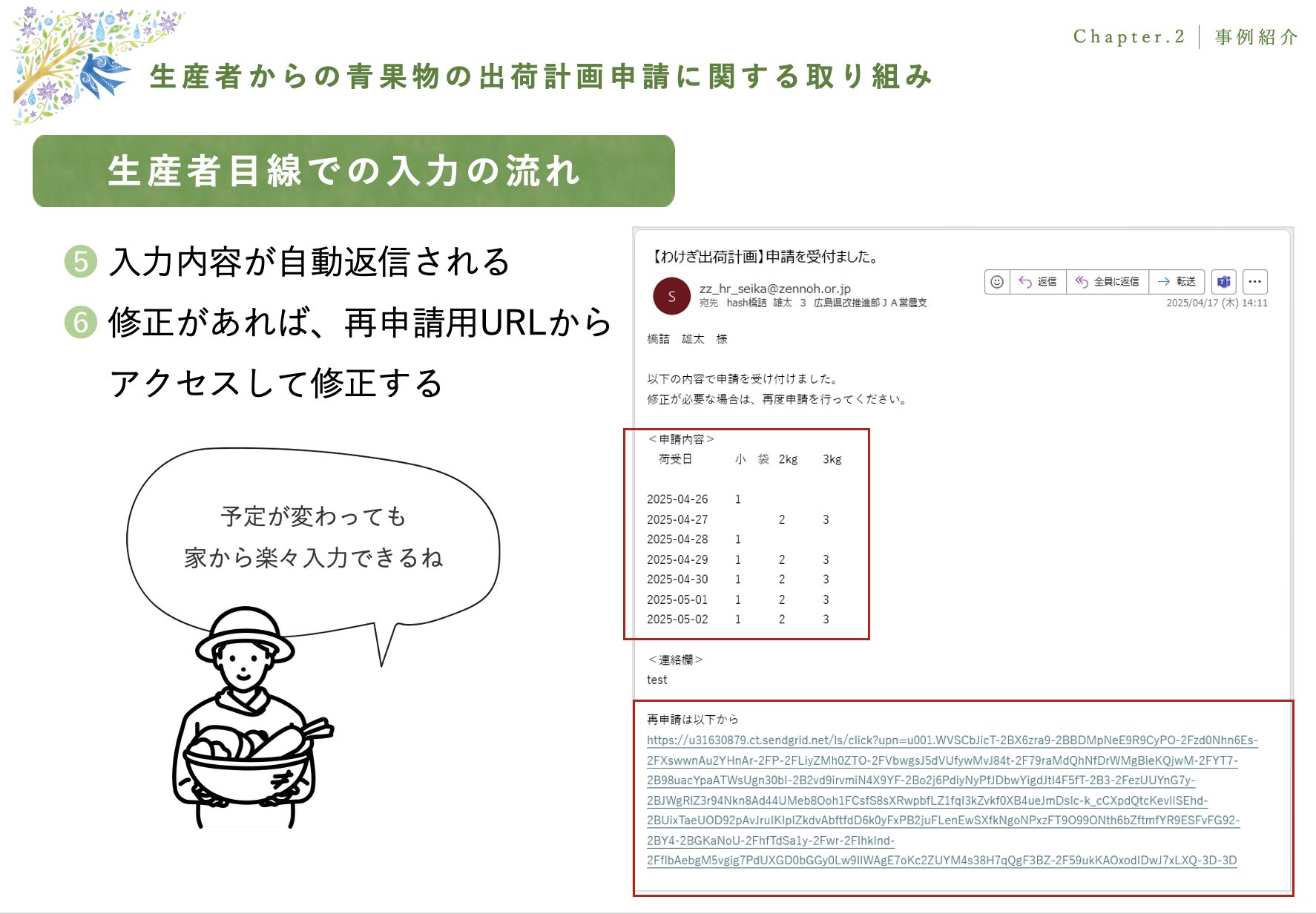

回答後は、受付完了メールと修正用フォームのURLが自動返信される仕組みです。

再申請用のフォームを開けば簡単に修正できるので、誤って入力していた場合はもちろん、出荷計画に修正が生じた場合でも自ら上書き修正が可能となりました。

このように、入力全体の流れを極力簡単にすることを意識して、フォームを作成しています。

2年間で感じたFormBridgeとkViewerの強み

最後に、私がここ2年間で業務改善に取り組む中で感じた、FormBridgeとkViewerの強みをまとめて締めたいと思います。

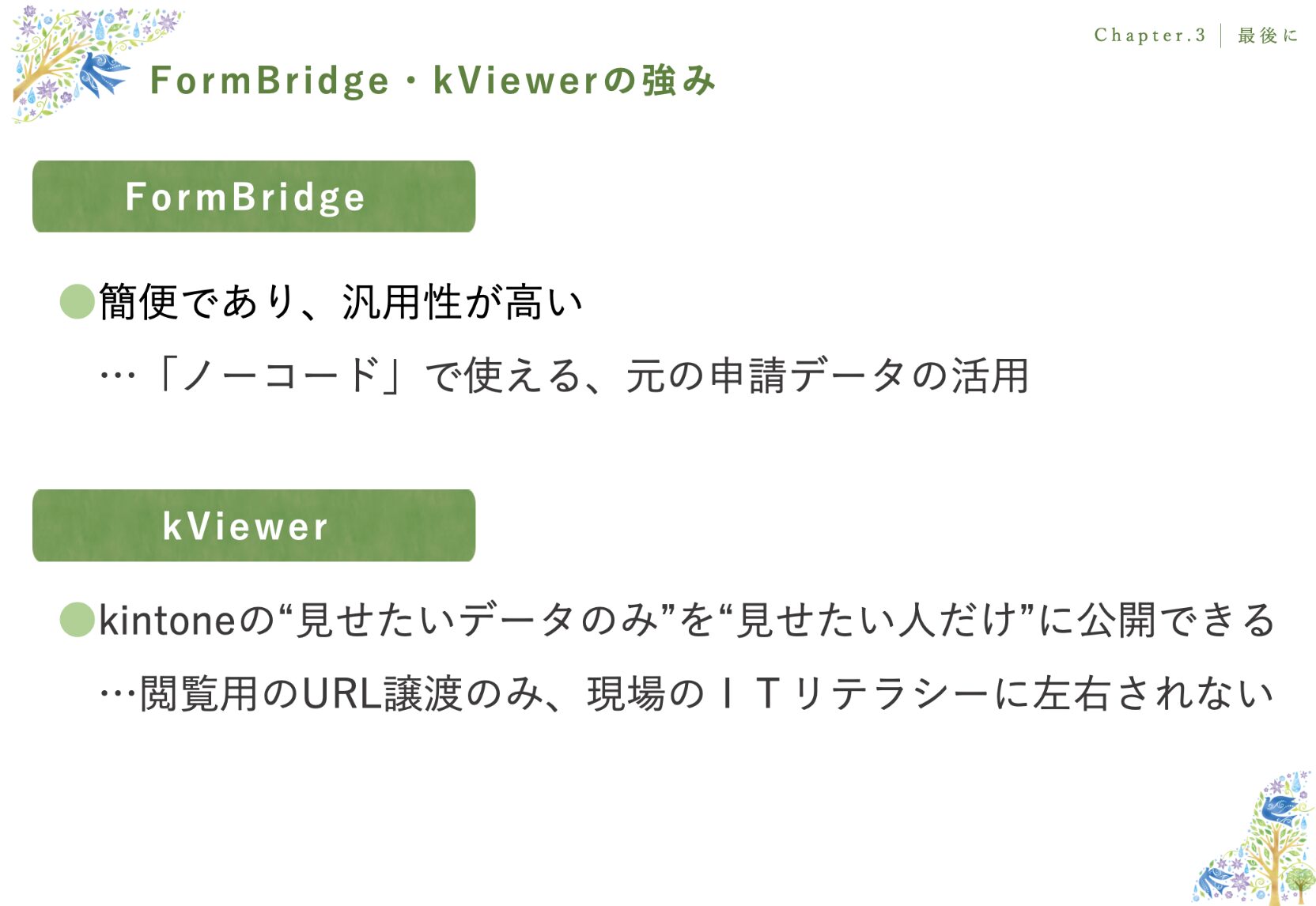

まず、FormBridgeの強みは、簡便であり、汎用性が高いことだと感じています。

基本的にノーコードでフォームが作成できるので、簡単なフォームであれば、ITに明るくない現場の担当者でも設定できるのが魅力的です。

実際に、当社でも「今からkintoneを触ってみたい」という職員もいるのですが、そういった方にはkintoneと一緒にFormBridgeを紹介するようにしています。

また、我々の組織では、取引先から提出されたペーパーやデータを一部加工して基幹システムに入力したり、取引先に提出したりする業務が数多くあります。

そのため、今回の事例のように提出方法を紙からFormBridgeに切り替えれば、元データを活用して業務効率化を図れるケースが多く、非常に便利です。

その汎用性の高さから、当社で導入しているkintone関連ツールの中では、FormBridgeの利用率が断トツで高くなっています。

次に、kViewerについては、kintoneの見せたいデータのみを、見せたい人だけに公開できる点に魅力を感じています。

JA全農のkintoneアカウントを持たない外部組織にも、ビューのURLを渡すだけで、必要な情報だけを共有できるのは大きな利点です。

現場のITリテラシーに左右されずに仕組みを構築できるのは、kViewerならではの強みだと感じています。

以上で事例紹介を終わりにさせていただきます。本日はありがとうございました。

ご登壇ありがとうございました!

橋詰さん、今回はご登壇いただきましてありがとうございました!

トヨクモ製品は何度でも使える30日間の無料お試しを実施しております。

気になる方は、ぜひ以下のフォームよりお申し込みください。

https://www.kintoneapp.com/trial