【マイナビ様事例】請求書処理・申込管理の作業時間をトヨクモ4製品で月220時間削減!〜市民開発時代のガバナンスの強化と業務改善術〜

kintoneやトヨクモ製品を日々の業務で活用中、あるいは今後の導入を検討される方向けに実施している「失敗談も公開!kintoneトヨクモ製品活用、リアルボイスセッション」。今回は株式会社マイナビ 研修事業部門の五十嵐 康平様、佐々部 愛子様のお二人をお招きして開催いたしました。

目次

ゲストスピーカー紹介

五十嵐 康平(いがらし こうへい)様

株式会社マイナビ

教育研修事業部 事業推進統括部 統括部長

佐々部 愛子(ささべ あいこ)様

株式会社マイナビ

教育研修事業部 事業推進統括部 業務管理部 業務改善課 課長

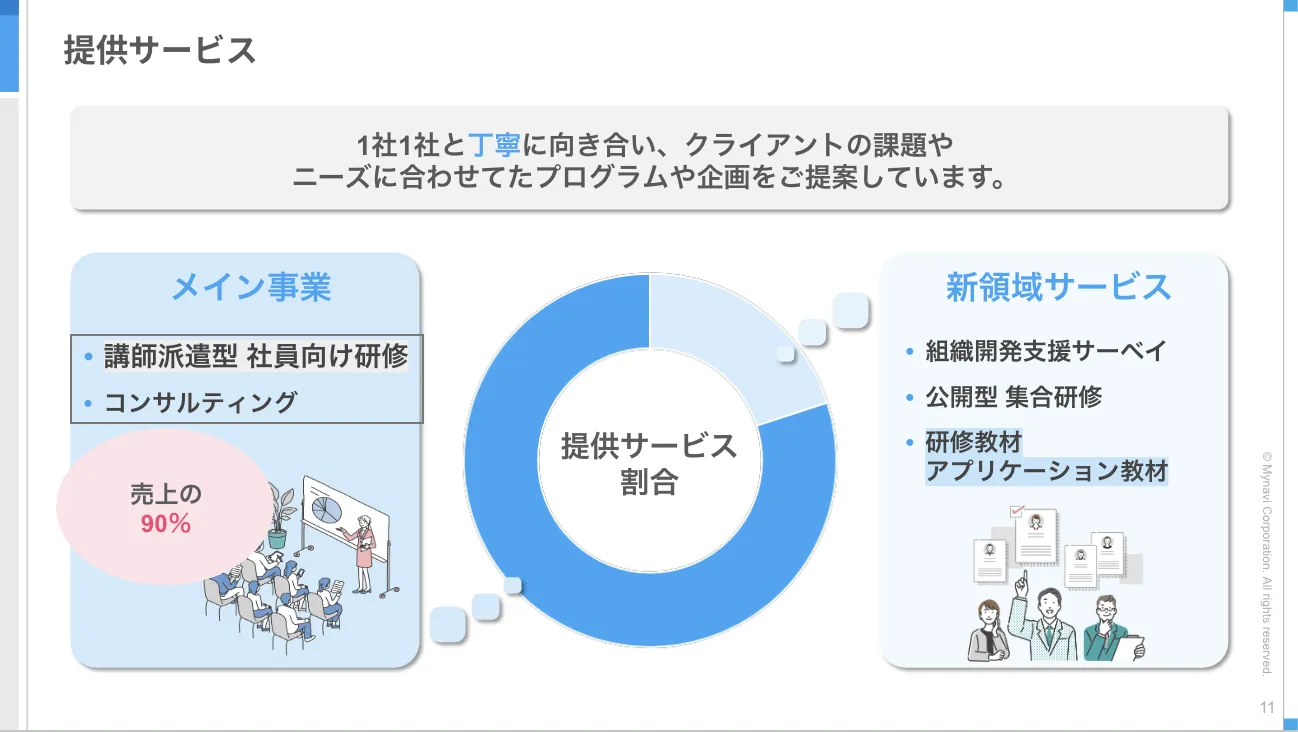

株式会社マイナビの教育研修事業部は企業向けの研修やHRテックサービスを提供し、特に講師派遣型の社員向け研修を事業の中心に持つ。ほかにもサーベイやタレントマネジメントシステムを含めた組織開発関連サービス、公開型の集合研修、eラーニングを含む研修教材の提供・販売を行っている。

お二人は事業推進統括という立場で、事業全体の推進と管理を担い、中でも特にkintoneをベースにしたシステムを構築、社内に展開している。

株式会社マイナビ様は2025年、kintone hiveへご登壇されています。

レポート記事はこちら

■“kintone嫌い”の営業担当が改革の旗手に マイナビが乗り越えた新規事業の「成長痛」

kintoneとの出会いと導入の経緯

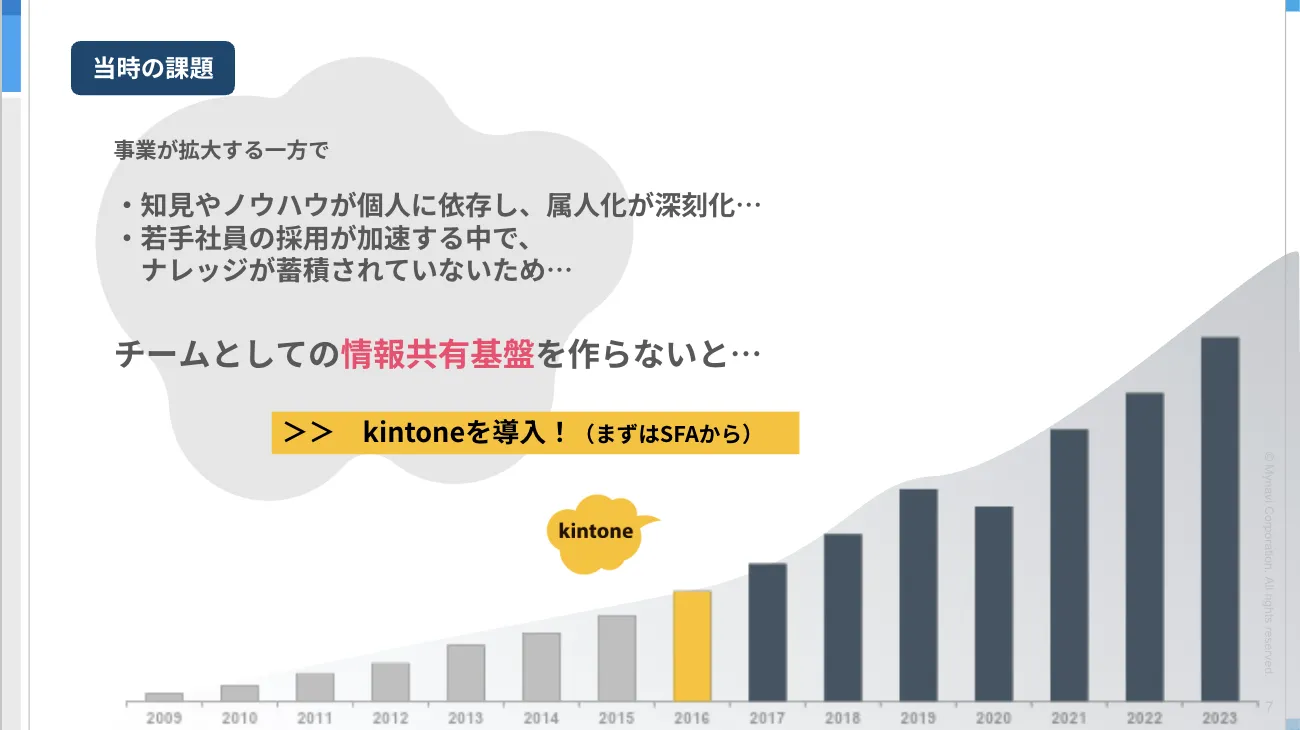

五十嵐さん:私たちの提供している教育研修事業は2008年に開始して以来、2016年まで少しずつ売上を伸ばしてきました。しかし2016年頃になると、売上は伸びる一方、ノウハウやナレッジが属人化するといった問題が出てきました。

新たに加わったメンバーになかなか情報が伝達されないことが問題視され、情報共有基盤を構築する必要性からkintoneを導入。

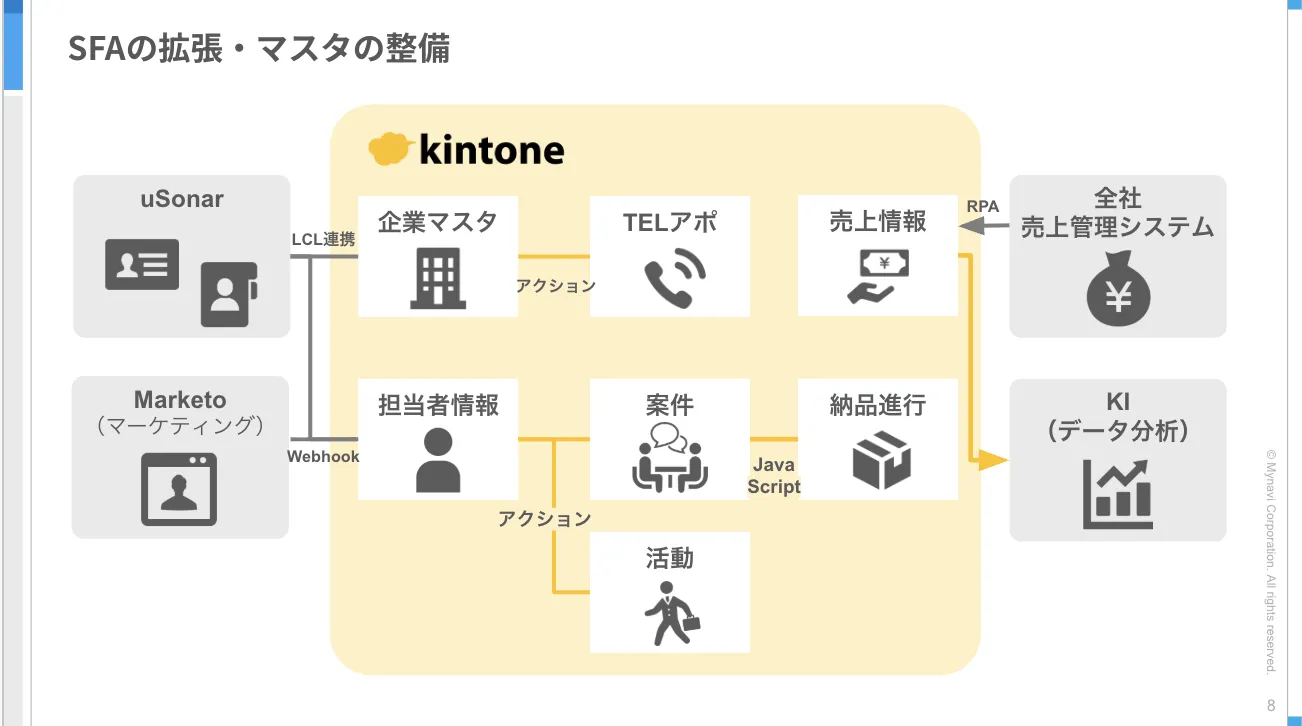

当初はSFAとして導入し、顧客企業のマスタや担当者の情報など、様々な営業活動の情報を記録することから始めました。現在では外部のサービスとも連携する一方、基幹システムである売上管理システムともつないで、基幹システムに対するサブシステムとして位置づけています。

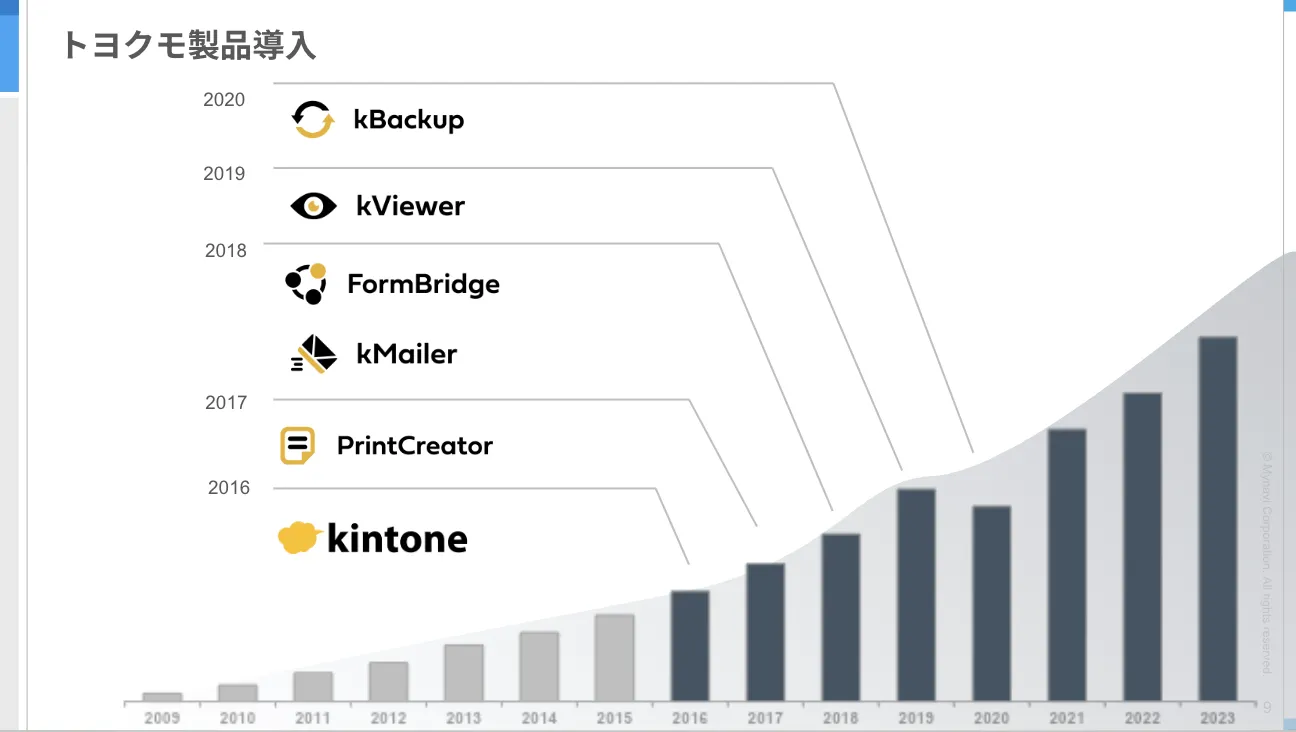

2016年にkintoneを導入後、すぐにPrintCreatorを導入しました。研修サービス事業には、研修実施後の報告をはじめ関連する書類が多くあります。それらをkintoneの情報を引用して簡単に出力できるようにしたいという意図がありました。

書類が作れるようになった後は、それをミスなく簡単にお客様にメールで送れるようにkMailerを導入しました。同時期にはFormBridgeも導入し、この後ご紹介する「教材の申し込みフォーム」の改善につながっています。

その後、2019年に事業部内のイントラサイトを作った際には、kintoneのIDを持たなくても情報にアクセスできるようkViewerを導入し、他の事業部の社員にも教育研修事業の情報を発信できるようになりました。

2020年には、事務処理のミスによってマスターを全部消してしまうという事故がありました。その時は幸いにも復旧できましたが、再発を防ぐ目的でkBackupを導入し、バックアップ体制を整えました。

ここまでが全体像の説明です。ここからは、トヨクモkintone連携サービスの活用事例をご紹介します。

コロナ禍で加速した業務改善 ― 研修教材申し込み管理の刷新

佐々部さん:教育研修事業部のメイン事業は「講師派遣型の社員向け研修」で、売り上げの90%がこの事業に集中しています。中でも春に実施される新入社員研修は、実施件数の多いプログラムです。他にも、組織開発診断ツールや集合型の公開研修、eラーニングなどの研修教材を取り扱っています。

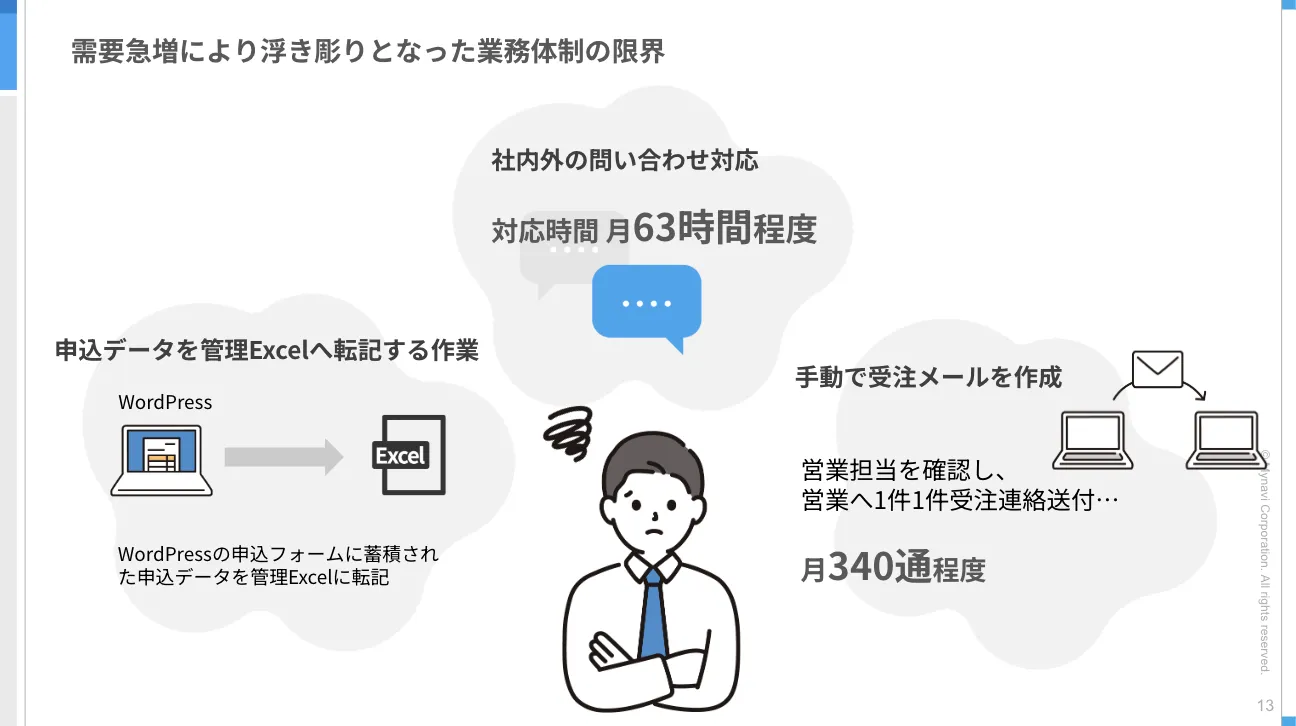

そんな中、2020年4月、新型コロナウイルスの影響で急きょ対面の新入社員研修の大半を中止する事態になりました。そして、その影響でオンラインで受講可能なeラーニングなどの研修教材の需要が高まり、例年の1.8倍もの申し込みが殺到したのです。

当時、研修教材の納品管理はアナログで、申込みの管理はすべてExcelで行い、申込み発生後の営業担当者への受注メールもすべて手作業で送っていました。

メール件数は多い月で340通にものぼり、作業にも時間がかかります。さらに社内外から受けるチャットやメール、電話での問い合わせの対応も行う必要がありました。申込み数の増加によって、従来の1~2名での運用体制に限界が見え始めたことから、トヨクモkintone連携サービスを導入しました。

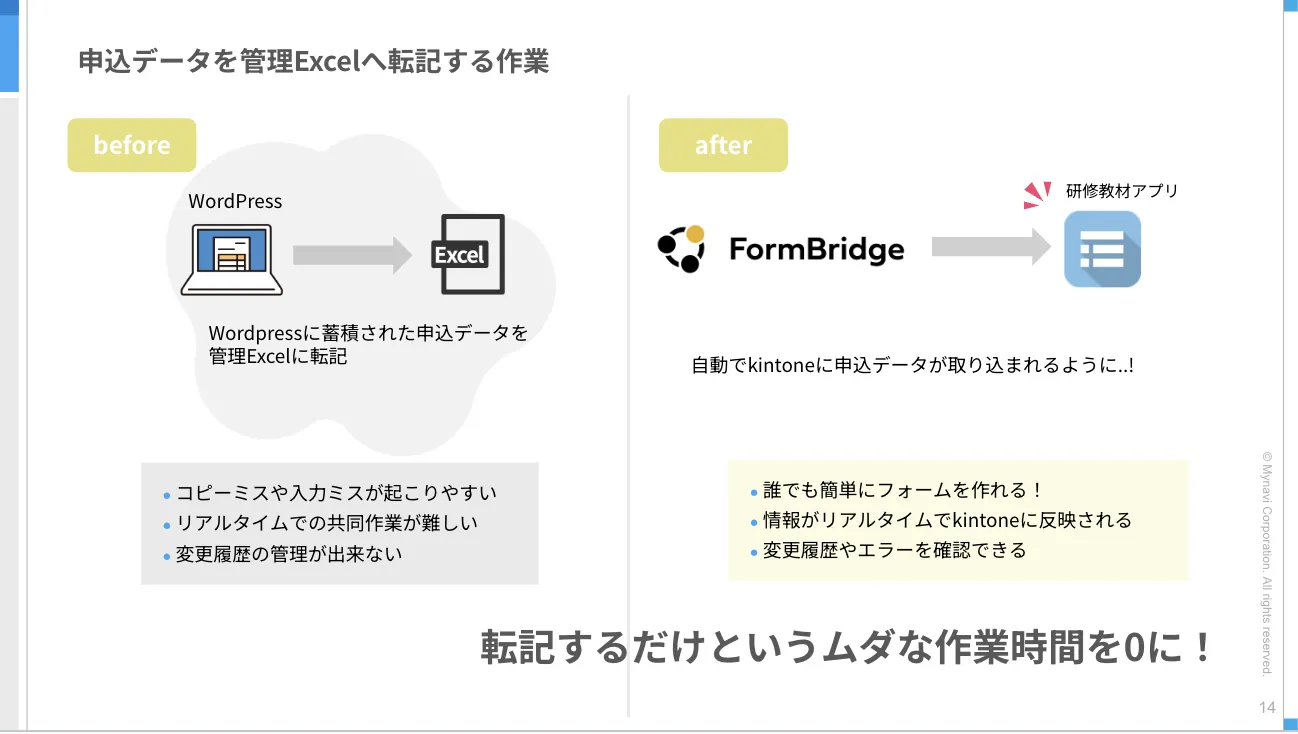

具体的にはExcelでの管理をFormBridgeに切り替え、申し込み情報を直接kintoneに保存する仕組みに。そうすることで、Excelへの転記作業という、手間とミスが発生していた工数を完全に0にすることができました。

それ以外にも、従来の運用では難しかった共同作業はリアルタイムでの情報反映のおかげで実現できましたし、履歴やエラー内容も確認できるようになりました。

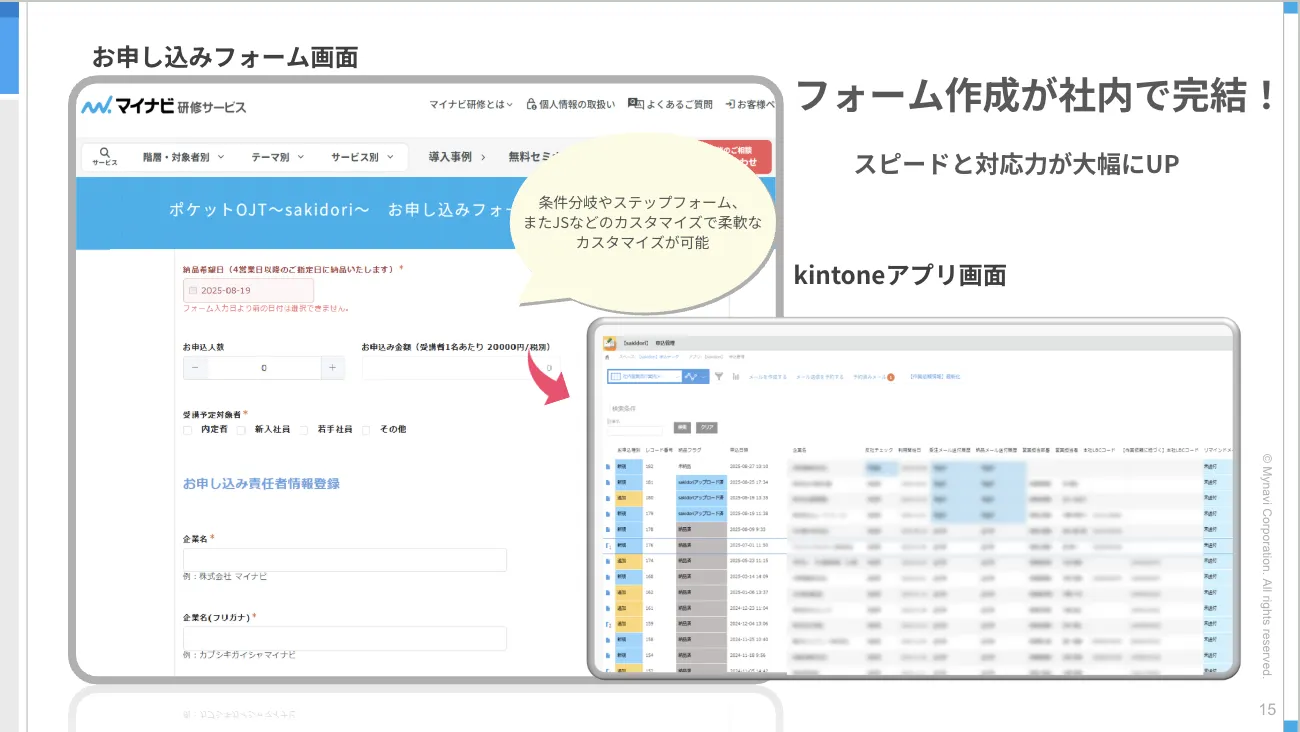

また以前はフォームの修正をする場合、都度開発会社へ修正依頼をする必要がありました。しかしFormBridgeに切り替えてからは自分たちでスピーディーに修正が行えるようになり、スピードと対応力が大幅に上がったのも良い点です。

FormBridgeは設定画面のUIが非常に分かりやすく、誰でも簡単に作成することができます。条件分岐やステップフォームなど便利な機能も多くあるので、現在では研修や教材の申し込みや管理フォームに限らず、活用の幅をどんどん広げています。

さらに広がる業務改善の可能性

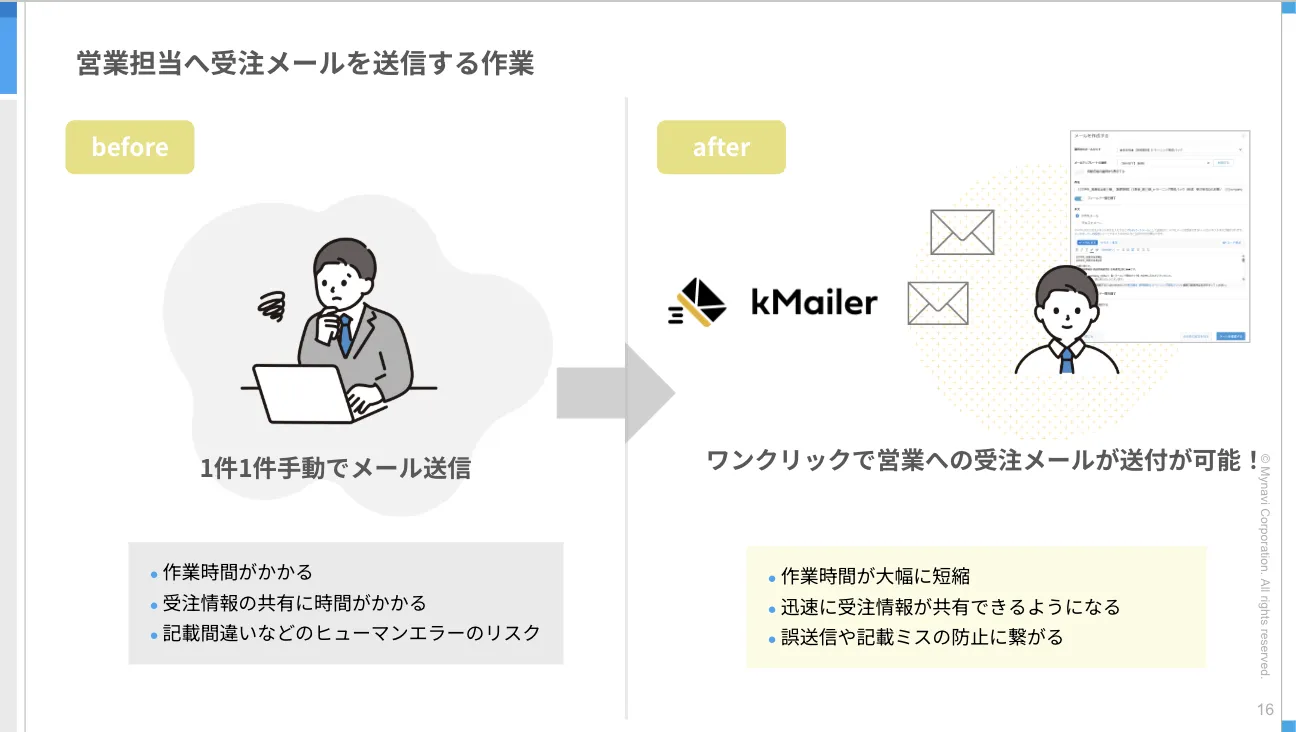

申し込みの管理をExcelからkintoneに切り替えたことで、他にも業務の可能性が広がりました。今まで全て手作業で送っていた営業担当への受注メールも、kMailerを導入後はワンクリックで送ることができ、作業時間の短縮など業務改善効果が出ています。

またkintoneのアカウントを持たない他事業部やお客様には、kViewerを活用することで申し込み情報などの情報共有ができるようになりました。

他にも、研修教材をご利用いただいているお客様向けのFAQをkViewer上で作成しています。追加したい情報がある場合、以前はFAQサイト自体を更新する必要がありましたが、今ではkintone上で情報を追加・編集するだけで更新が可能になりました。結果として運用側の負担を軽減できています。

講師派遣型サービスにおける決算業務の効率化

五十嵐さん:次の活用事例として、決算業務の作業効率化についてご紹介します。ここまでは研修教材サービスに関わる業務の話でしたが、こちらは講師派遣型のサービスについてです。

我々が講師派遣型のサービスを提供しているスキームを下図に示しています。基本的に講師はマイナビ社の社員ではなくパートナー研修会社の方で、そのパートナー会社と一緒にお客様に研修サービスを提供するというモデルです。

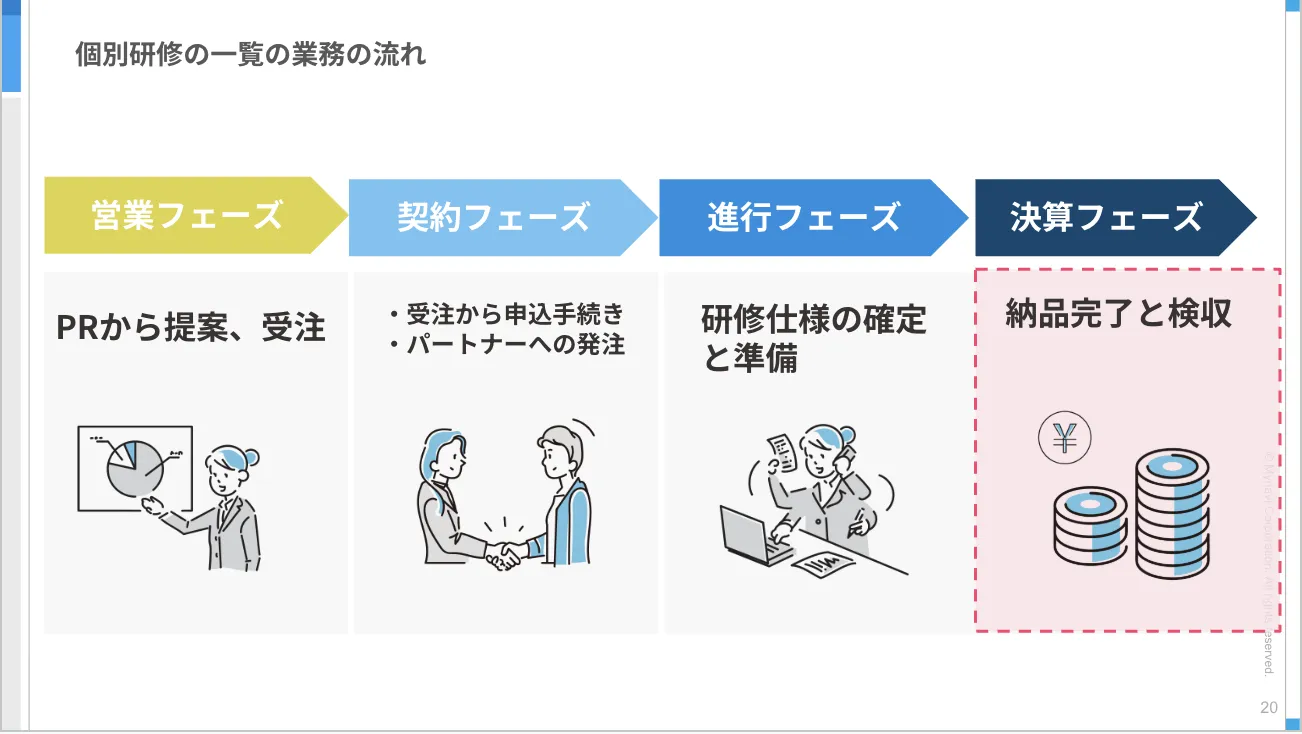

研修を受注してから決算までの一連の流れには、最初にPRから提案、受注に至る「営業フェーズ」があります。その先には「契約フェーズ」があり、申し込みの手続きという形で契約を締結し、パートナー会社への発注を行います。

その後は、研修の準備をする「進行フェーズ」です。具体的な研修プログラムを決定し、必要な備品を準備します。

最後が「決算フェーズ」です。研修の実施をもって納品が完了し、その後の支払いに入ります。ここではパートナー会社への支払いを含む、一連の事務手続きがあります。

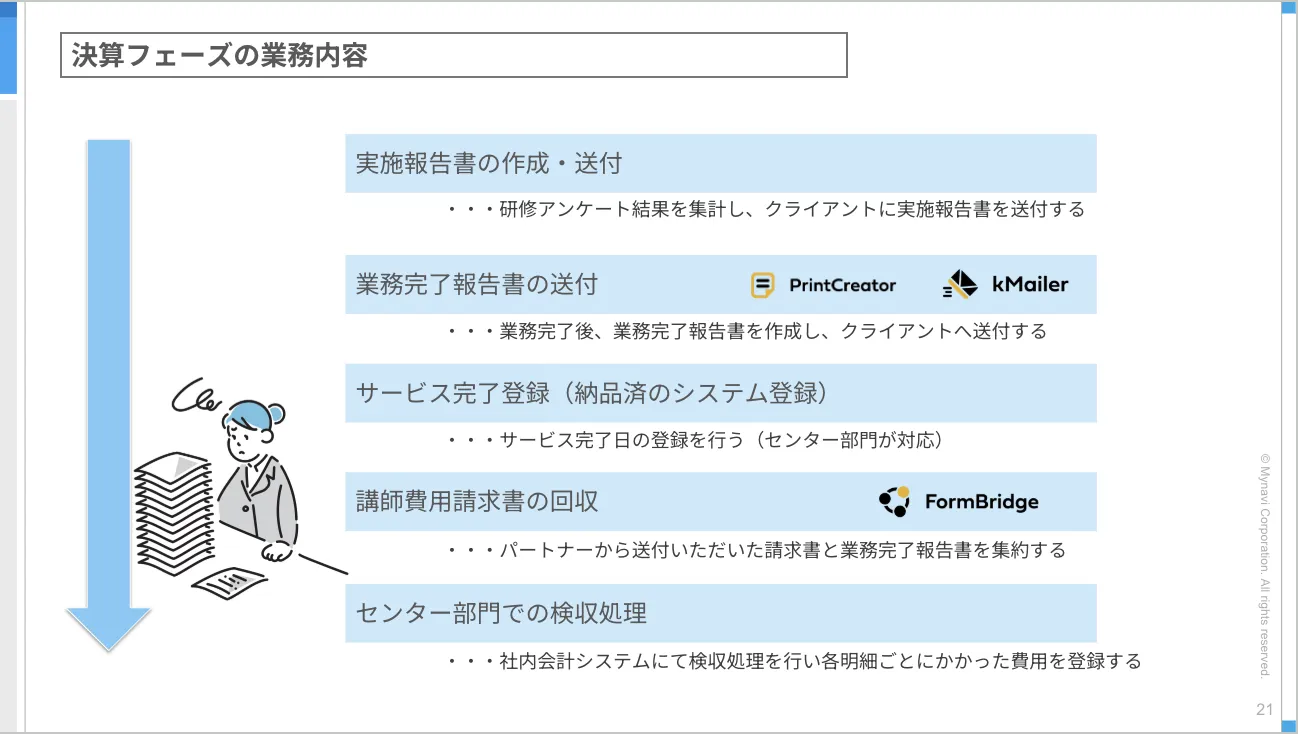

このように研修サービスには提供するまでに多くのプロセスがありますが、本日はこの中の「決算フェーズ」についてのお話です。ここでは書類のやりとりが多く、かつ下図のように細かく業務が分かれています。

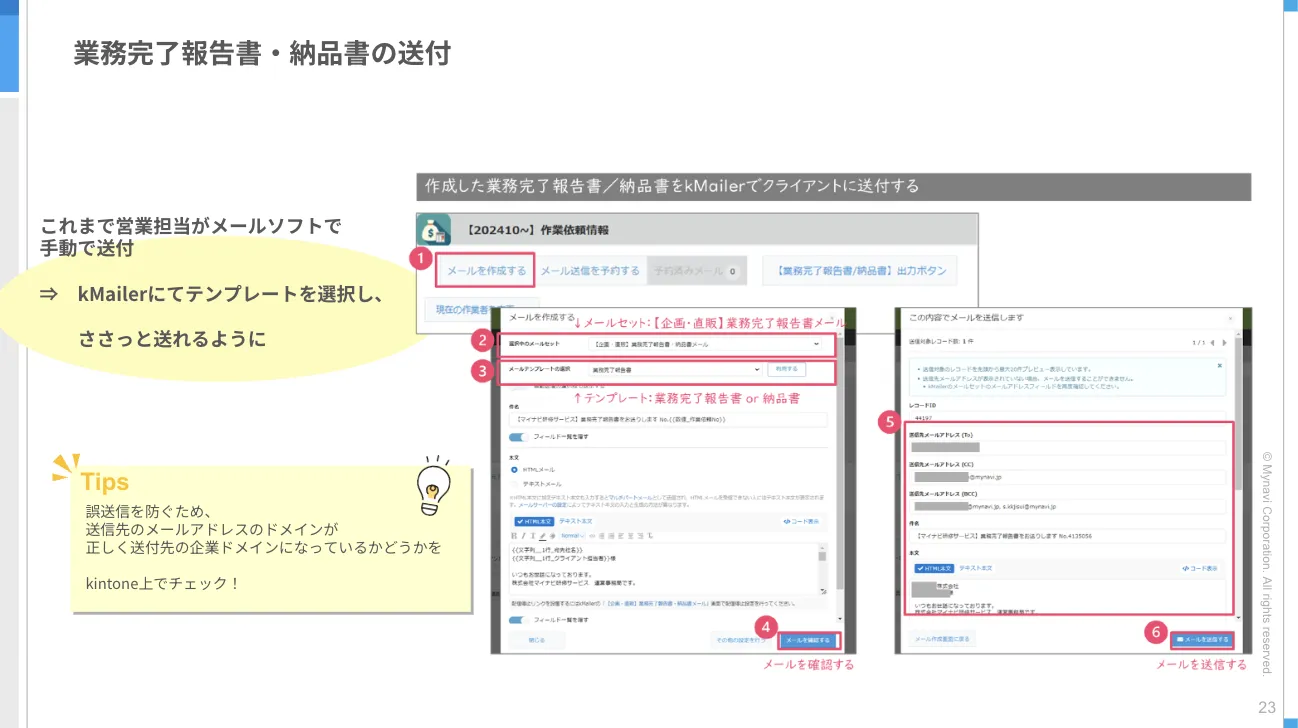

まず納品担当者が実施報告書、そして決算を行う上で売上の証跡となる業務完了報告書をPrintCreatorで作成し、kMailerを使ってお客様に送ります。

それが終わると、業務完了報告書を証跡に、月次売上の決算という形でサービスの納品完了日を基幹システムに入力します。

その後パートナー会社への支払いになります。これはまず請求書を回収し、それをFomBridgeでデータ化します。このデータをもとに社内の基幹システムにて支払いの手続きを行う。ここまでが決算フェーズにおける業務内容の全体像です。

決算フェーズ改善の具体例 ― 報告書作成から請求書処理まで

次に、具体的な決算フェーズ業務の改善についてご紹介します。

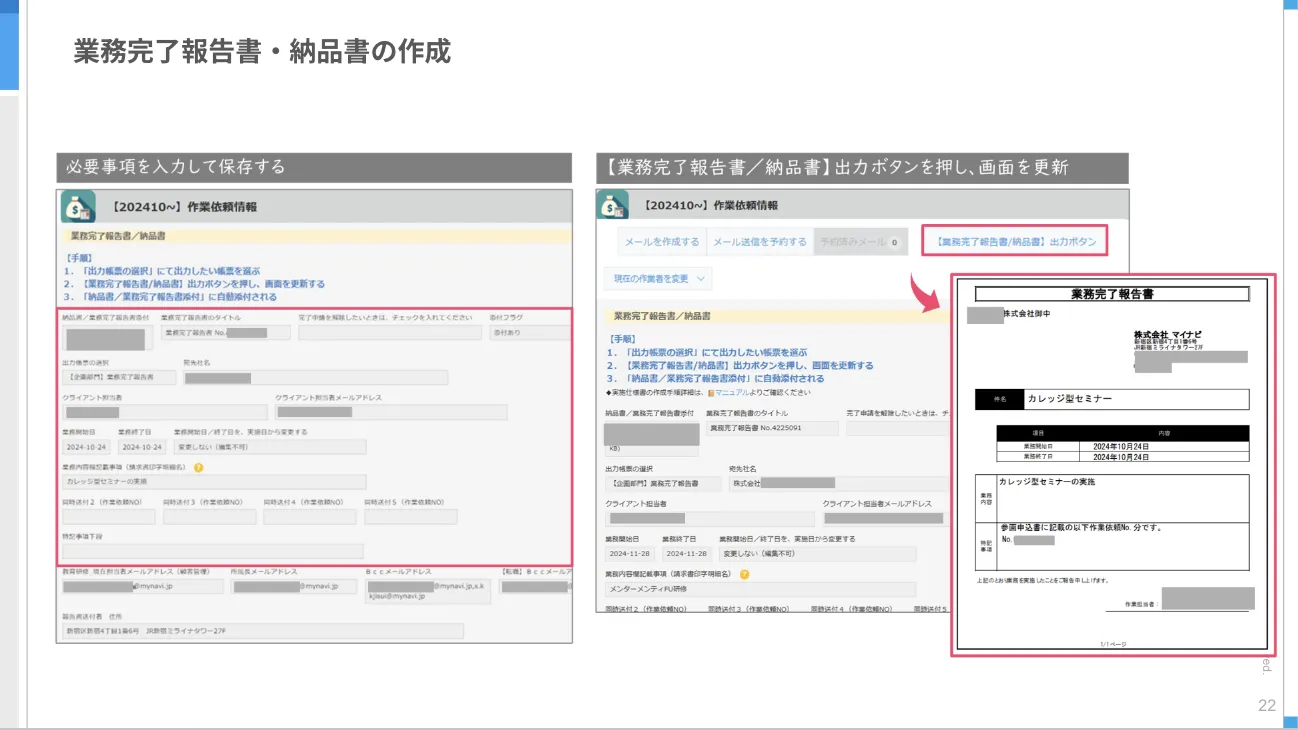

まず業務完了報告書の作成です。下図の「作業依頼情報」というのは売上各件のデータにあたり、ここには研修実施日など、売上に関するデータが全て集まっています。これが承認されるとボタンが表示され、クリックすると、レコードに記載された情報が埋め込まれた業務完了報告書が生成されます。

報告書の作成に関しても、以前は各納品担当者が実際に件名や完了日を手作業で入力していたため、ミスが発生していました。しかし今ではボタンをクリックするだけですので、作成ミスはかなり削減できています。

そして同じアプリにkMailerも連携しています。送付先のメールアドレスや必要な情報を全てkintoneに登録しているため、メール内に埋め込まれる情報の間違いが起こりにくくなっています。またこの設定は、各自でメールを作成・送信するのに比較して手間が減りますので、現場からも好評です。

決算フェーズでのもう1つ大事な業務が請求書の支払いです。

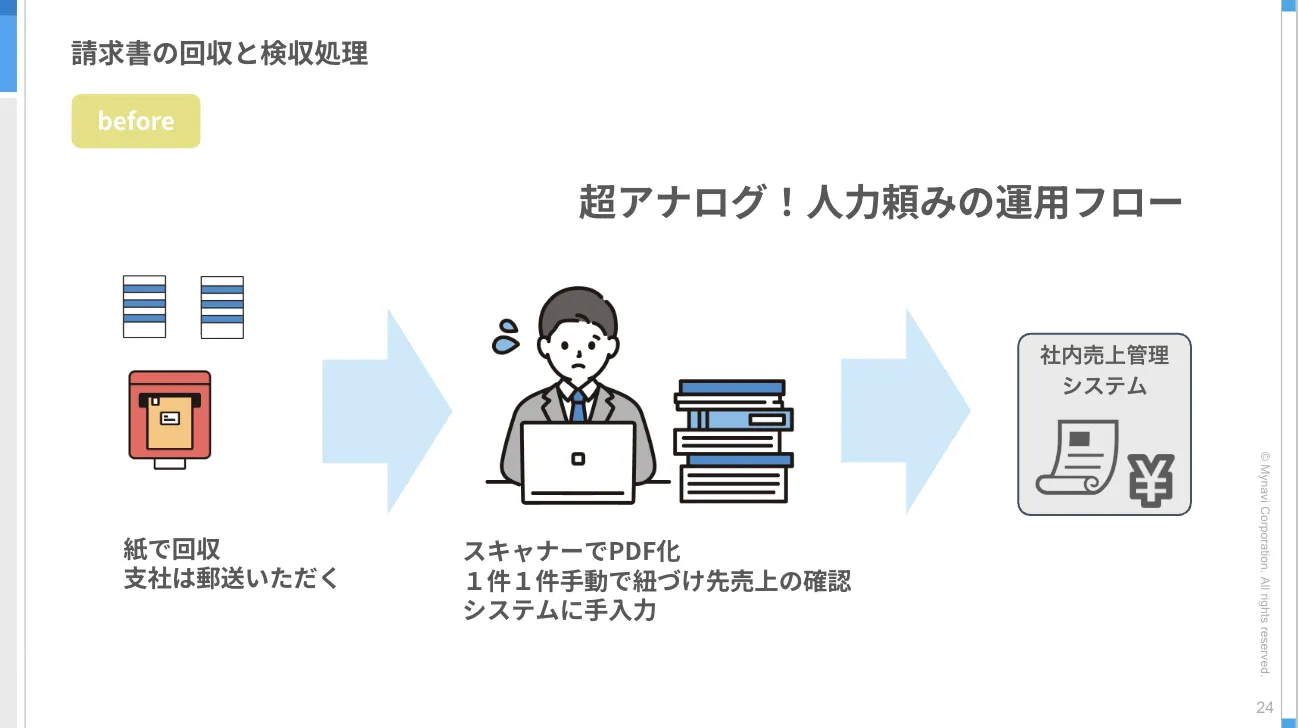

以前は請求書はほぼ全て紙で回収していました。そして、各現場の担当者が請求書に記載の内容を基幹システムに打ち込むというフローです。支社で受領したものについては、案件担当が請求書に記載の内容を基幹システムに登録後、本部に請求書を郵送してもらっていました。

支社の担当含め、月次のこの業務は慣れない社員による手作業でしたのでミスが起こるのは仕方がない面もあるとはいえ、課題のあるプロセスでした。

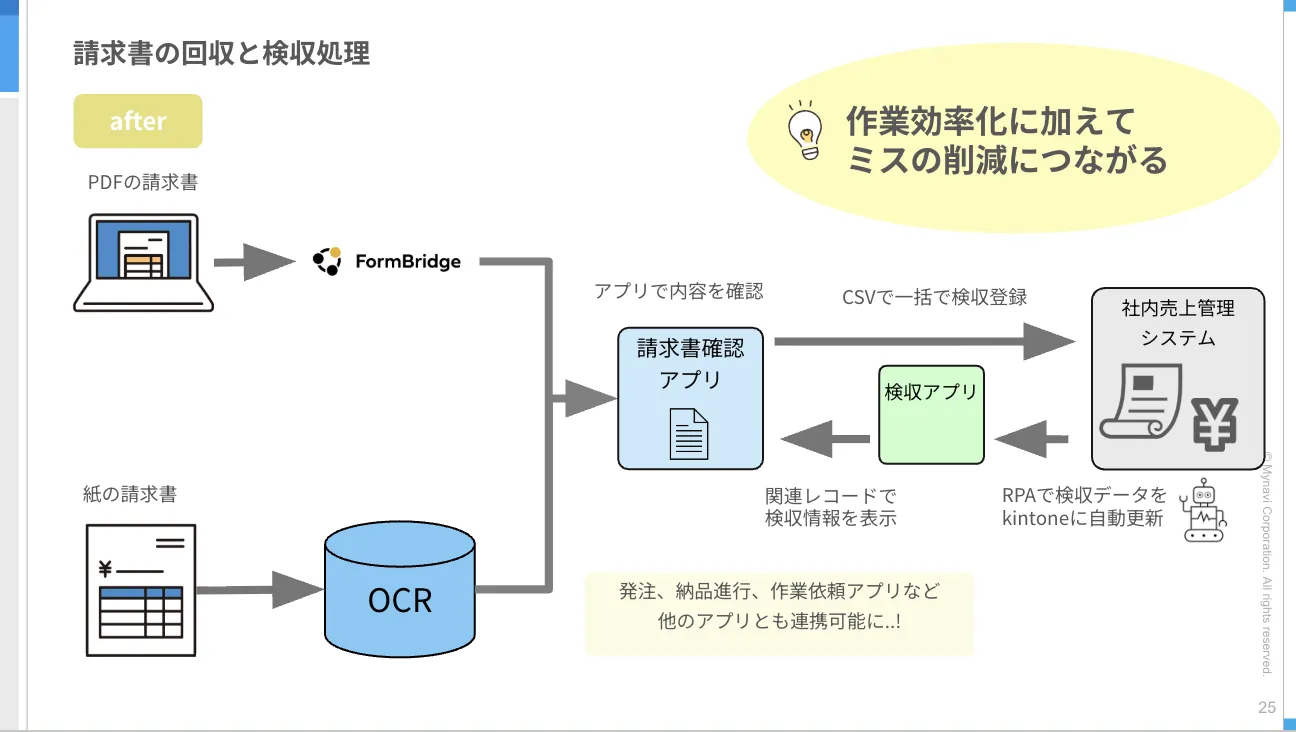

この業務の流れも変わりました。基本的に請求書は現在基本的にPDFで回収し、受領後に納品担当がFormBridgeでデータとともに登録をします。

紙で来る一部の請求書は、OCRで読み込んだものを確認した上で、同じ請求書の確認アプリにデータとして統合するようにしています。

そしてアプリの中で発注の情報と照合しながら間違いがないかを確認し、CSV登録をした上で基幹システムに一括で取り込んでいます。

この手続きを一括化したことで支社での各納品担当者による作業は必要なくなり、私たちの部門に集中して作業できるようになりました。また業務が1箇所に集中することで業務熟練度も上がり、ミスの低減にもつながっています。

基幹システムからはRPAでデータも落としていますので、検収処理作業済みの数字と請求書の照合作業もできるようになりました。これによって金額の間違いも起こりづらくなり、事務手続きは大幅に進歩したと思っています。

このように私たちは様々な業務改善に取り組んできたわけですが、改善の成果があった一方で、苦労したところもあります。

「市民開発」の広がりとガバナンスの課題

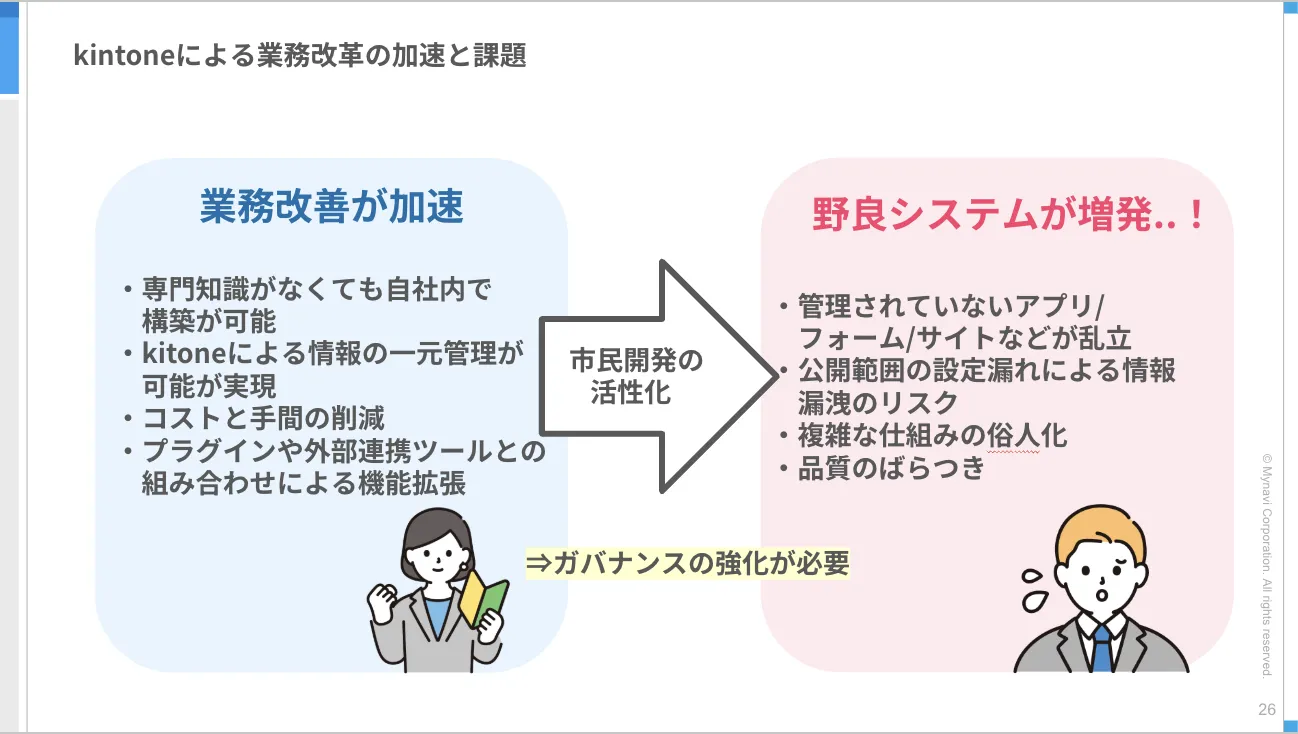

佐々部さん:システムで業務改善ができたことでコスト削減など多くのメリットがあった一方、新たな課題も顕在化してきました。

具体的には、他部署でもkintoneアプリやフォーム、ビューを作成するメンバーが増え、いわゆる「市民開発」ともいうべき状況が活発化した結果、統制の取れていないフォームやビュー、アプリなど、いわば「野良アプリ」「野良システム」も増えてしまったのです。

また公開範囲の設定漏れによる情報漏洩のリスクも顕在化し、適切な管理体制の整備とガバナンスの強化が不可欠になってきました。こうした課題に対応するため、私たちは育成と統制の面で市民開発を支える仕組みづくりを行っています。

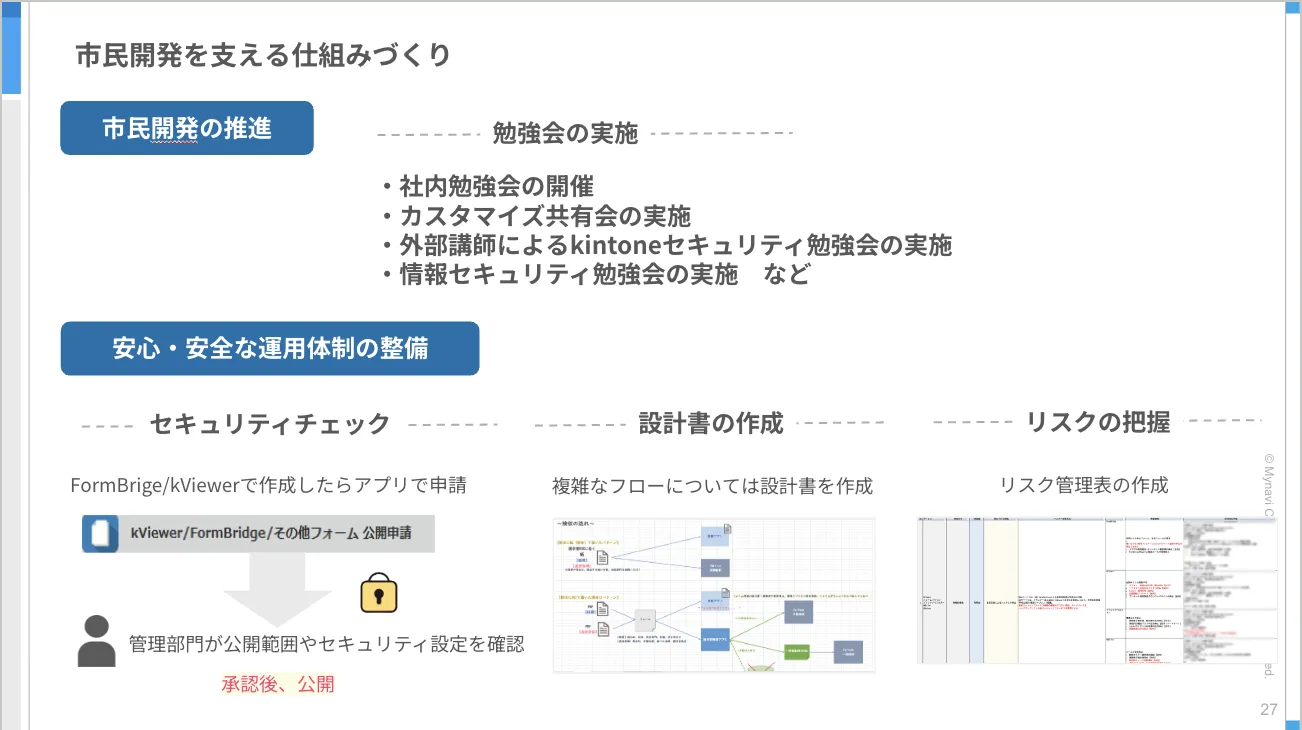

まず育成の面では、kintoneの使い方やセキュリティに関する勉強会を実施しています。専門的な内容も多いセキュリティについては外部の研修を受講し、専門の講師を招くなどして学ぶ機会を設けています。

統制の面では、公開範囲の設定漏れによる情報漏洩のリスクを防ぐため、FormBridgeやkViewerを作成する際には必ず私たち管理部門がセキュリティチェックを行い、承認を経てから公開できる仕組みにしました。

他にも、特定の人のみが知るJavaScript、CSSでのカスタマイズは設計書に残したり、自然災害などでシステムが使えなくなった場合に備えてリスク管理表も作っています。

それに加えて、まだ十分ではないものの、定期的にアプリやフォームサイトの棚卸しを行い、野良アプリ、野良サイトをなくすような仕組み作りを心がけています。

業務時間を3分の1に削減 ― 改善の成果と働き方の変化

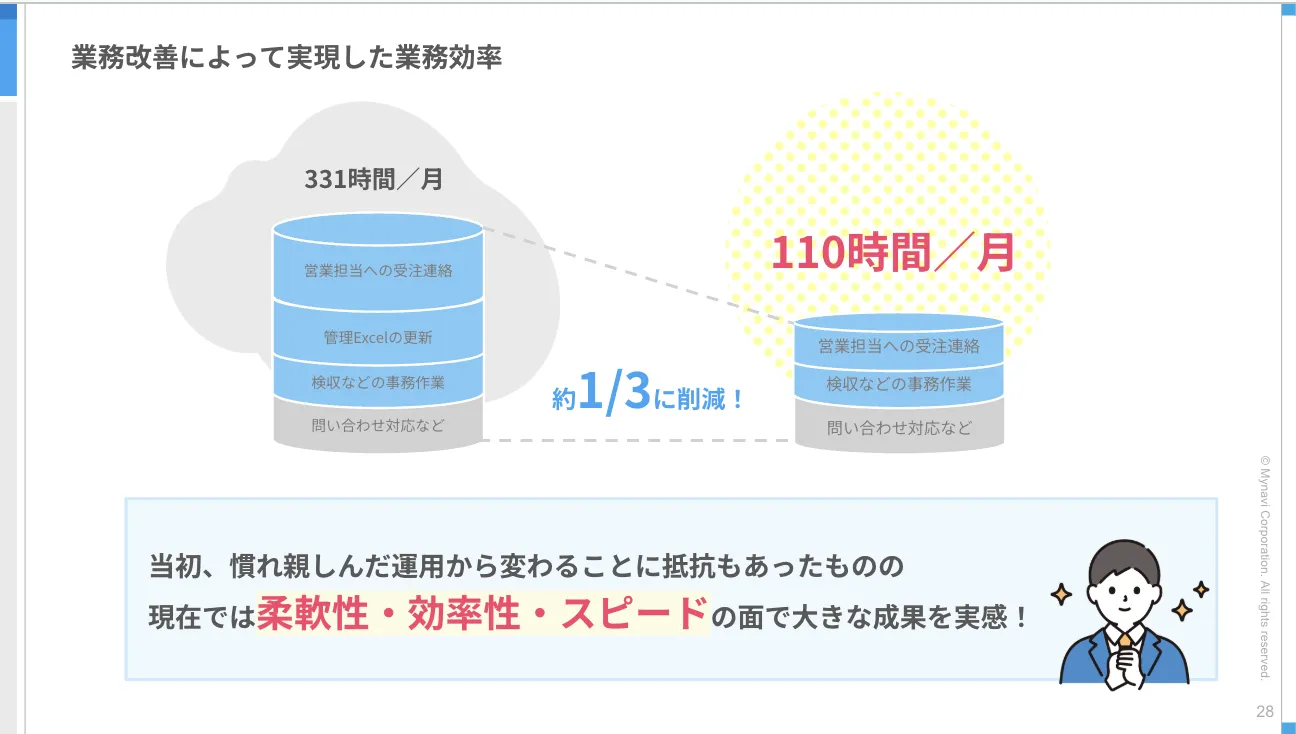

佐々部さん:請求書や教材の申し込み業務などの業務改善の結果、月331時間かかっていた業務を1/3の110時間まで減らすことができました。

当初は慣れ親しんだExcelや紙の運用からの変化に戸惑いや不安などもありましたが、デジタルシフトをしたことで、現在では柔軟性、効率性、スピードの面で大きな成果を生んだと実感しています。

そして現場では余裕を持って業務に取り組めるようになったことで、より創造的で価値のある業務に時間を使えるようになり、働き方そのものにも前向きな変化が生じたのではないかと感じています。

五十嵐さん:本日ご紹介した、研修教材の申し込み管理システムと決算業務の作業効率化はどちらも事務作業での改善成果です。

私たちのような管理部門は増員が難しい一方、売上が上がれば仕事は増えていきます。そうした変化の中、従来のままの体制で業務を継続することは、働く人のモチベーションやエンゲージメント、QOLにも影響が出てくる可能性があるのです。

私たちの事例では、売上が伸びて業務量も増える中、管理部門の増員をすることなくエンゲージメントはむしろ上がっています。このような事例が、同じような悩みをお持ちの方に何かしら役に立つものになれば有り難く思います。

アフタートーク:具体的な使い方Q&A

Q:様々な場面で活用いただいていますが、活用のアイデアについて参考にされているものはありますか?もしくはkintoneやトヨクモ製品を日々使っている中でどんどん活用イメージが湧いてくるものなのでしょうか?

A:(五十嵐さん)「こういうことができたら」「こうして欲しい」といった現場からの課題や改善を希望する声は日々上がってきますので、そうした声が業務改善後のあるべき姿のイメージにつながっています。それを佐々部さんの業務改善課がキャッチして、日々の業務改善から蓄積したナレッジを元に実際の施策に落とし込んでいます。

(佐々部さん)例えばRPAなど、様々なツールを用いて解決するといったナレッジはかなり蓄積されてきていますので、それらを駆使した課題の解決策を日々アイデアを浮かべながら実践しています。

またトヨクモ製品には、例えばFormBridgeの中でも色々な機能がありますし、アップデートもされています。そうした情報をキャッチアップしながら、新たな活用方法を考えることもあります。

Q:定期的なアプリの棚卸しを今後もっと進めていきたいとおっしゃっていましたが、どんなポイントを重要視されていますか?

A:(五十嵐さん)市民開発という言葉を使いましたが、実際にkintoneを使っている部門は限定的です。しかし現状は800以上のアプリが作られています。棚卸し業務については、佐々部さんのチームがアプリの一覧を作った上で継続運用か削除するかの検討をするのですが、アプリを削除することで業務フローを止めてしまうのではなどの懸念も生じて、どのように進めるべきか思案中です。

(佐々部さん)ここでは思い切りも必要かもしれません。どれだけデータのバックアップを保持するかや、期間を設けるといったことも大事かなと思います。

例えば長年使っていたアプリを別のものに切り替えたとすると、元のアプリをどうするかが問題になります。使用しないアプリの明確化のため、アプリ名に使用中の有無は必ず記載するようにしています。その上で本当に必要がなければ、データをCSVに書き出してバックアップを取り削除するという運用をしています。

Q:慣れ親しんだExcelからkintoneやトヨクモ製品へ変更することに、社内からの抵抗が少なからずあったというお話でしたが、その際どういったコミュニケーションを取られたのでしょうか?

A:(五十嵐さん)実は私自身もExcelを作り込むタイプでしたので、抵抗する側だったんです。とはいえ、kintoneへの移行は少しずつ行っていったので特に問題はありませんでした。

(佐々部さん)抵抗を感じていたメンバーにも少しずつkintoneに慣れてもらい、「これなら運用できそう」という体験をしてもらった上で、運用の範囲を広げていきました。

———————————————————————-

今回は成功している活用事例から、普段はなかなか聞けないような運用の悩みまで、リアルな声をお話し頂きました。

トヨクモ製品はすべての製品が30日間、無料で何度でもお使い頂けます。請求書処理、申込管理、帳票出力、メール送信…。 kintoneだけでは解決しきれない定型業務を、トヨクモの連携サービスが自動化します。まずは30日間、すべての機能を無料でお試しください。