【業務時間5日→1日】地域活性化センターのkintone×トヨクモ“紙業務”改善ストーリー

kintoneやトヨクモ製品を日々の業務で活用中、あるいは今後の導入を検討される方向けの「失敗談も公開!kintoneトヨクモ製品活用、リアルボイスセッション」。今回は一般財団法人 地域活性化センター 総務課 副参事の西田 周平様をお招きして開催いたしました。

目次

ゲストスピーカー紹介

西田 周平(にしだ しゅうへい)様

一般財団法人 地域活性化センター

総務課 副参事

職員採用、予算編成、情報システム管理、DX推進など、多岐にわたる業務を担当している。佐賀県嬉野市出身。音楽フェスに行くのが大好き。

地域活性化センターは1985年に設立された総務省の関係団体。会員数は1926団体(2025年4月1日時点)で、地方公共団体および活動に賛同する民間企業で構成されている。事業は地域づくりに関する情報提供、地方創生を担う人材育成のための研修、助成金交付等の支援など。「地域づくりは人づくりから」をモットーに、人材育成に最も力を入れている。

▽2025年kintone hive東京登壇記事はこちら

“毎年3割が入れ替わる”特殊な組織でペーパーレス 地方にもDXを波及させた地域活性化センター

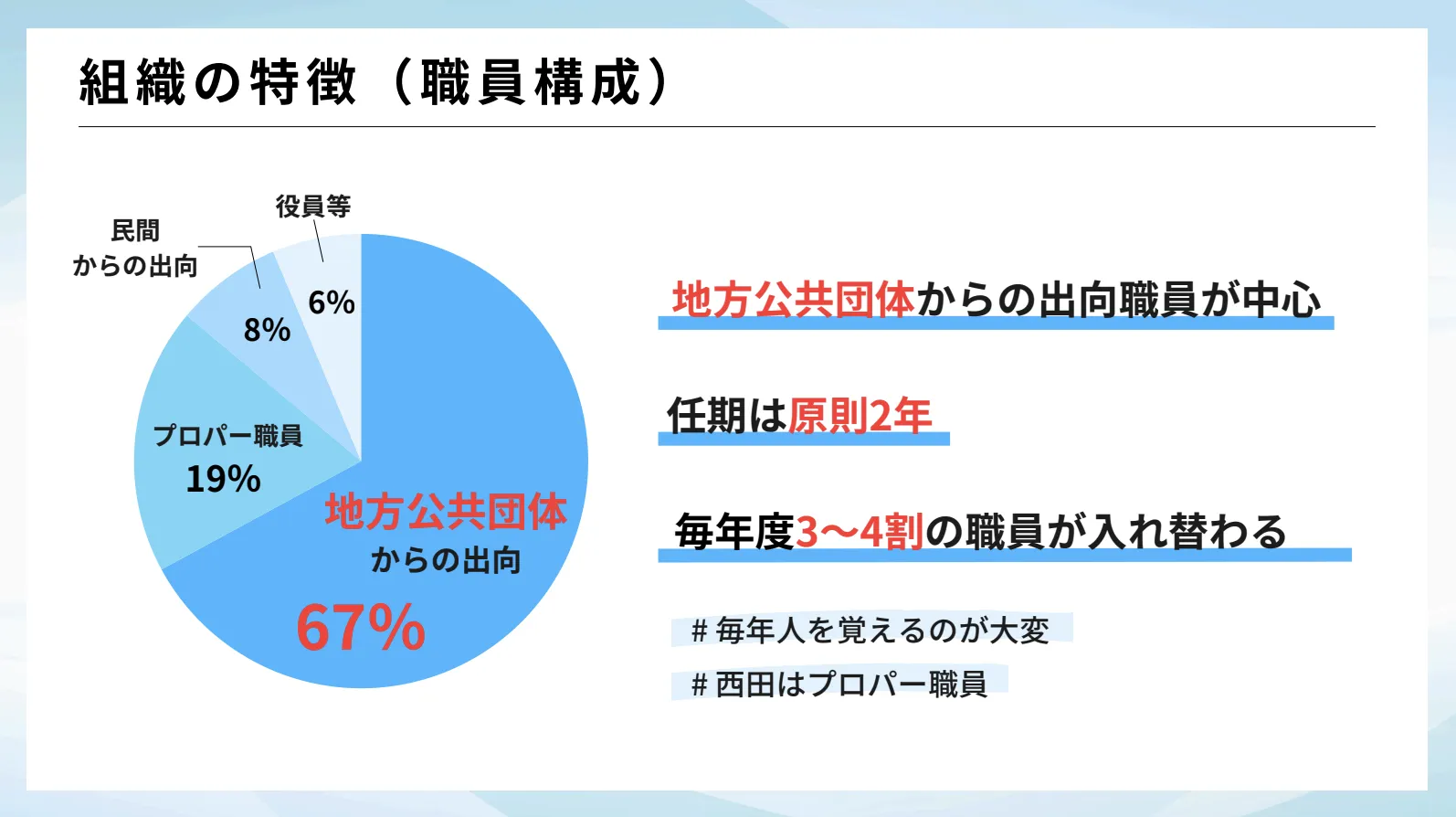

出向職員が支える組織

地域活性化センターは職員の構成に大きな特徴があり、全79名の役職員の67%を占める53名が地方公共団体からの出向職員です。

出向者の任期は原則2年のため、全体の約 3〜4 割の職員が毎年入れ替わる特殊な組織です。この性質上、業務の標準化や効率化を求めることが常にテーマになっています。

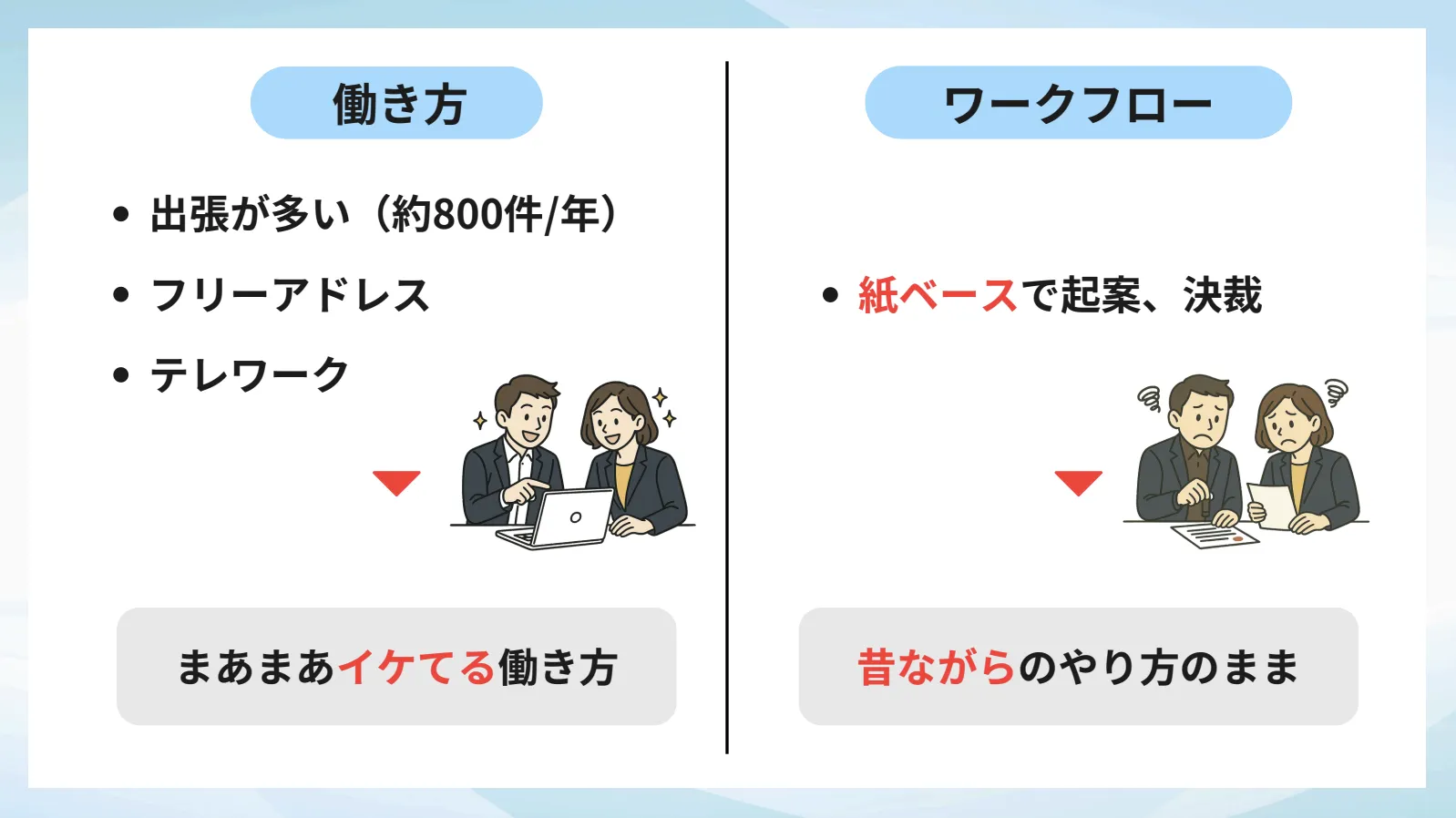

紙ワークが先進的働き方を阻害

kintoneの導入以前に抱えていた課題は、いわば「イケてる働き方を台無しにするワークフロー」でした。当センターの職員は出張が多く、年間に800件ほどあります。そしてオフィスはフリーアドレス、テレワークを導入しており、先進的な働き方であると言えます。ところがワークフローは全て紙ベースでの起案・決裁でした。

オフィスに人があまりいない、いたとしてもどの席にいるか分からない状況と、紙で業務を行うことの相性の悪さは想像できるのではないでしょうか。

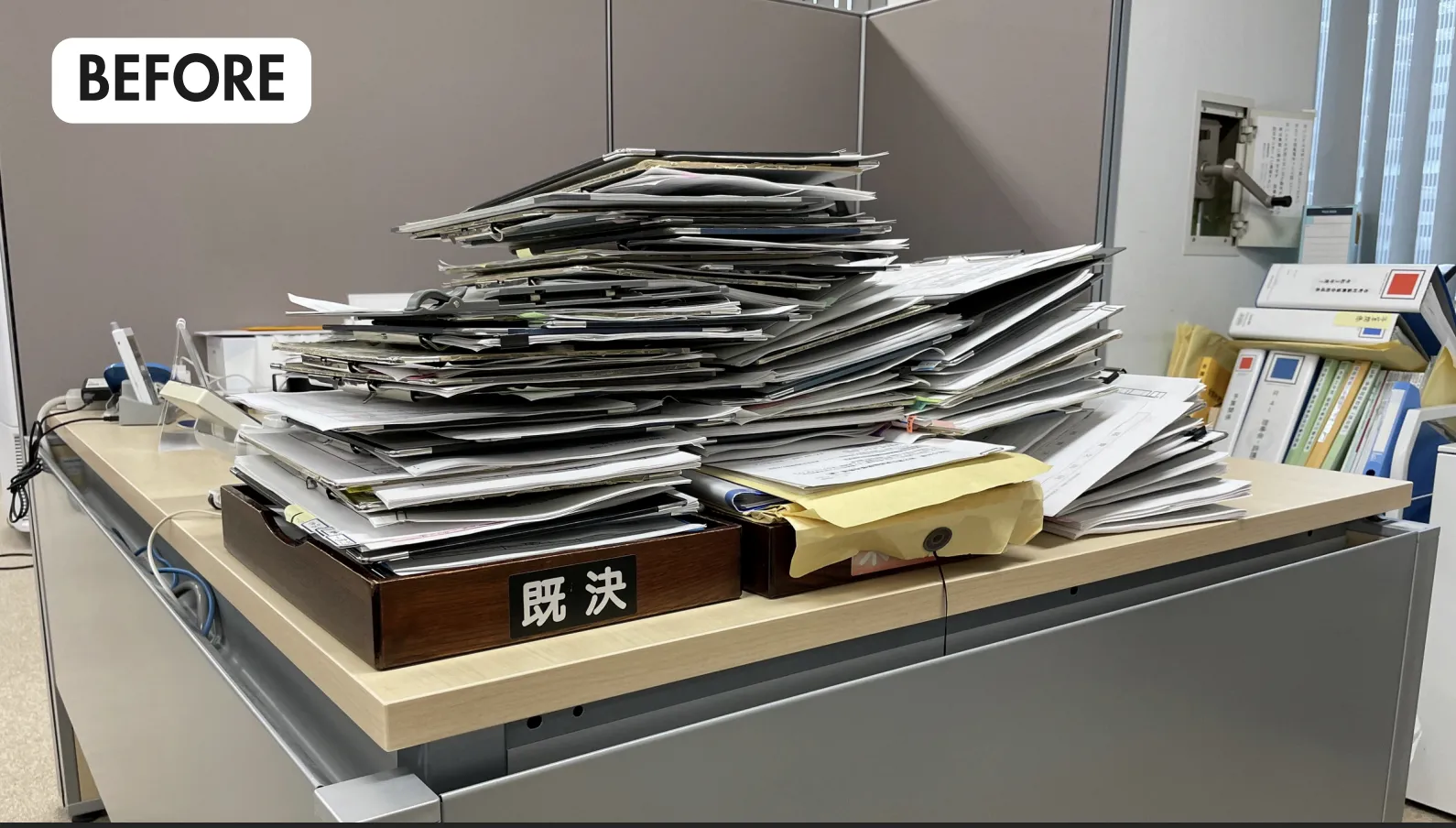

これは当時の、とある部長のデスクです。1日不在にしただけで、これだけの書類が積み上がってしまうのが日常でした。

そして決裁書類を次の担当者に回す際は、唯一場所が固定している個人ロッカーに差し込むようにしていたのです。

こうした非効率を改善したいと、私を中心にプロジェクトを進める中で出会ったのがkintoneです。

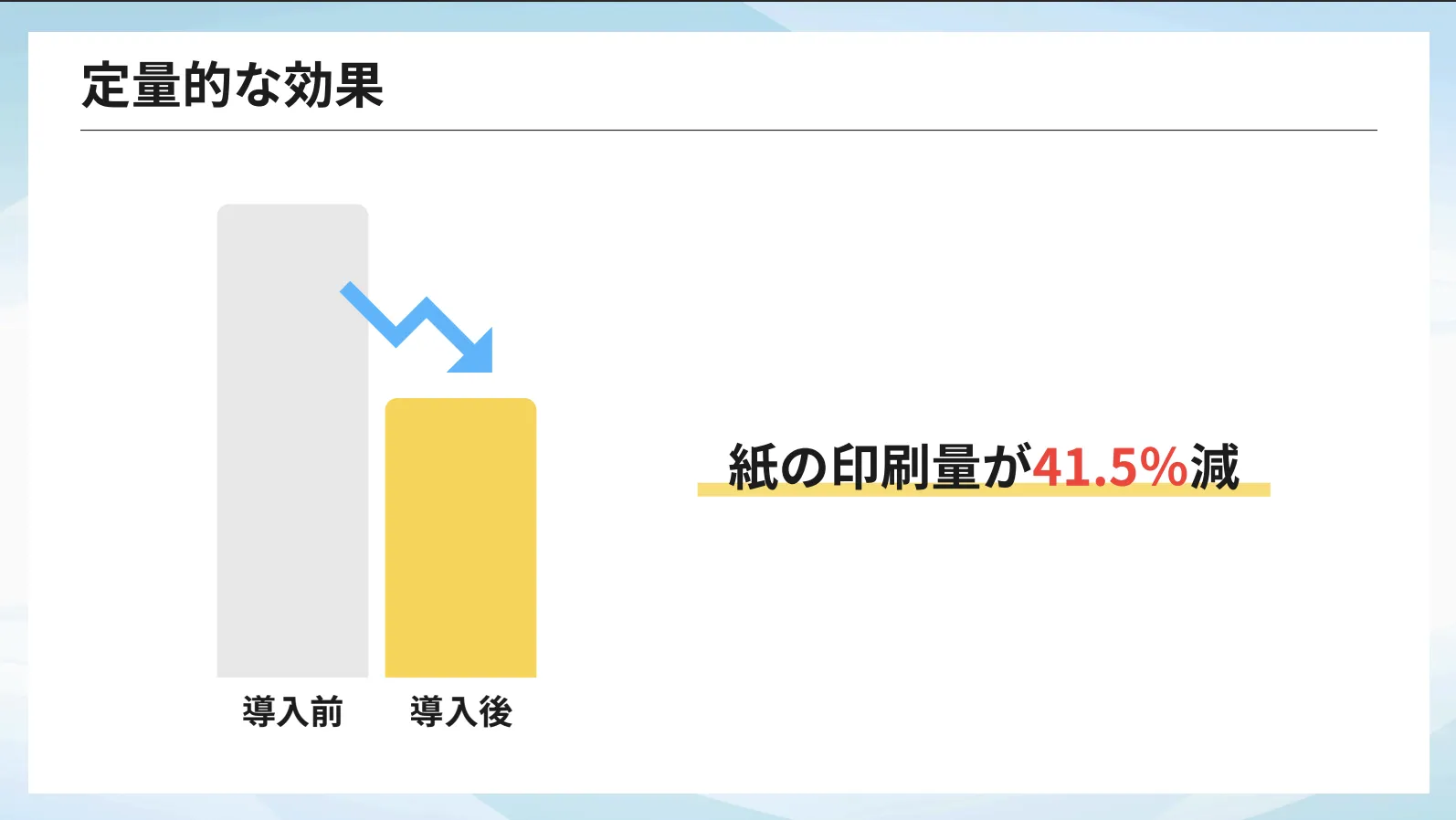

結果として、kintone 導入前には紙と印鑑だった決裁は電子化でき、机上の書類の山や決裁書類が詰め込まれたロッカーもきれいになりました。そして紙の印刷量は41.5%も減少し、当時3台あった複合機を2台に減らすこともできて、コスト削減にもつながりました。

OBOG名簿の手作業が抱える課題

これだけでも大成功でしたが、紙の業務はまだ残っていました。代表的なものは OBOG名簿の管理業務と、年会費の請求業務の2つです。

まず OBOG 名簿の管理業務についてです。当センターは40年にわたって数々の自治体や民間企業から出向者を受け入れており、そのOBOGが現在およそ750人います。

この名簿は人事異動のある毎年4月に情報を更新し、メールアドレスや現在の所属先を登録・管理するもので、登録された連絡先宛にセミナーやOBOG 向けのイベントなどの情報発信をしています。

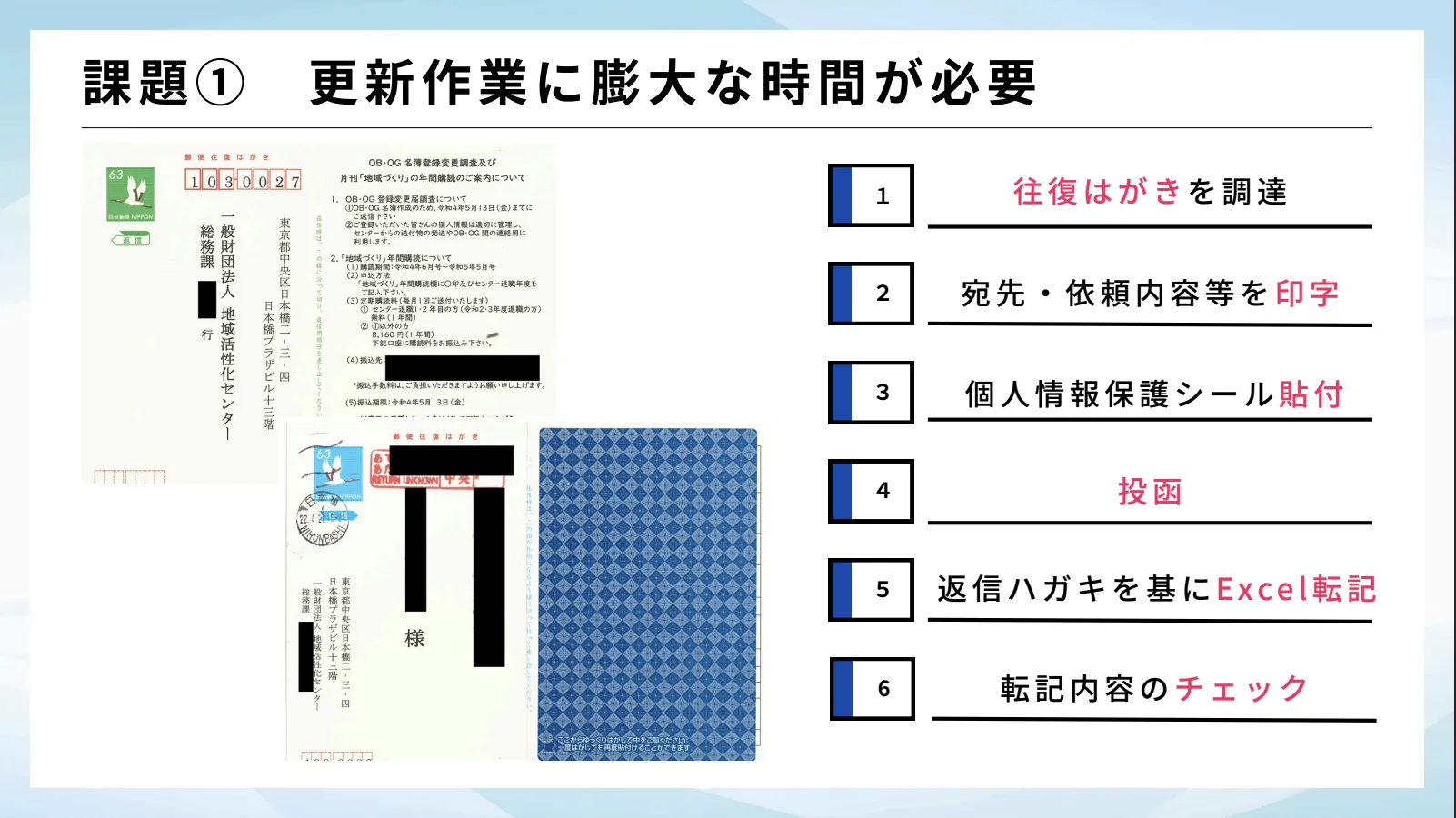

業務フローとしては、まず往復ハガキの調達から始めます。

そして宛先や依頼内容を印字し、個人情報を記入して返送してもらうので保護シールを貼った後、投函します。ハガキが返信されてきたら情報をExcelに転記し、内容をチェックします。

このように煩雑な業務であると同時に、Excelの管理にも限界がありました。

情報を転記する際にはミスが発生しますし、登録アドレスへのメールの一斉送信もできません。メーラーへのアドレス転記も可能ですが、情報は随時更新されるので更新漏れも起きてメールを送信できないこともあります。

Excelでの管理は業務を煩雑化させ、ミスの温床にもなっていました。

年会費請求の煩雑な流れを変える

次に年会費の請求業務についてです。

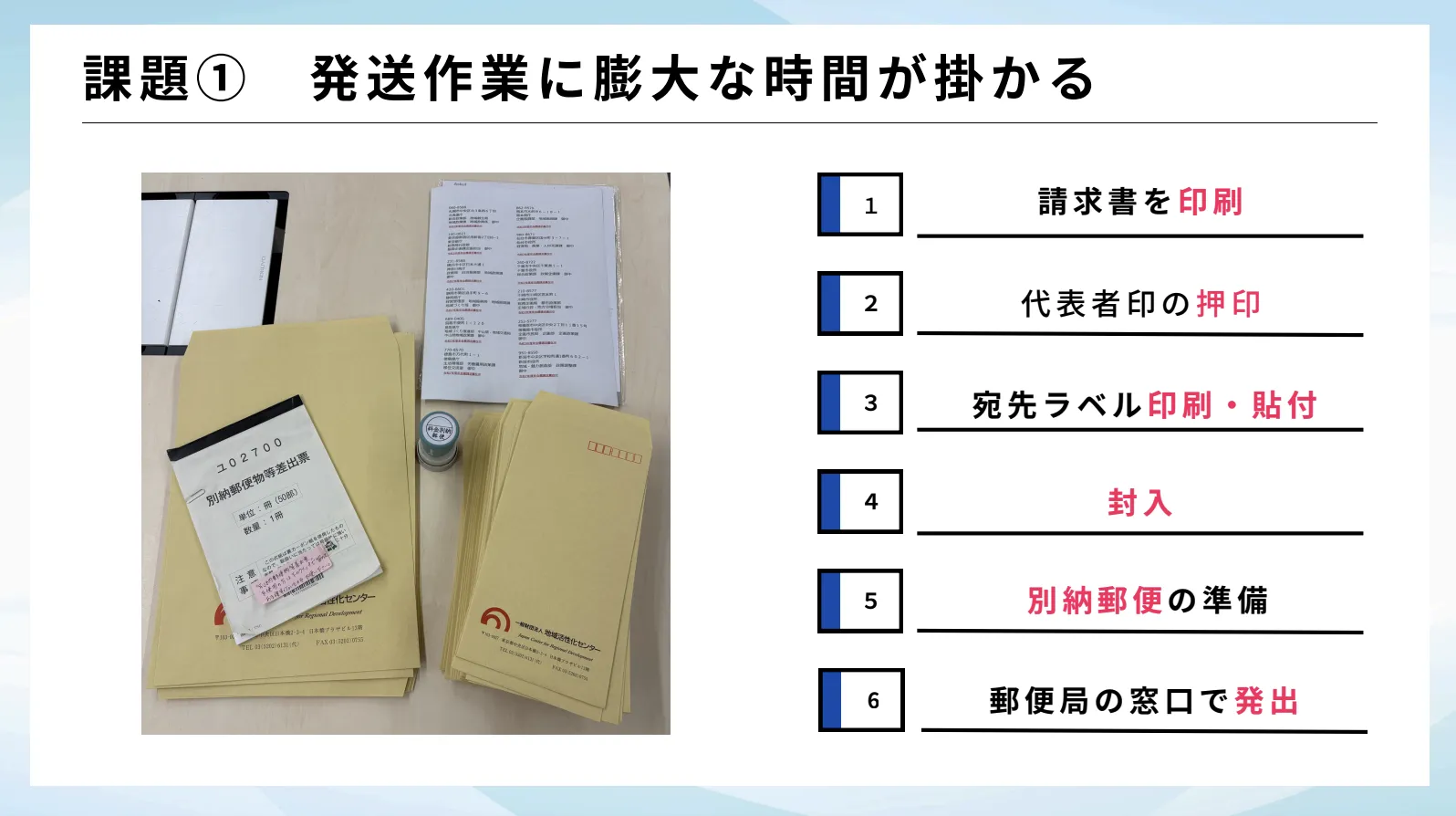

これは会員団体様向けに毎年、年会費の請求書を発行する業務で、送付先は現在約330件あります。こちらも以前は全て紙で行っていました。

業務としてはまず請求書を印刷、次に我々の代表社印を押印し、そして宛先のラベルを印刷して貼り付け、封入します。郵送にあたっては重さを測り、料金別に表を作ります。それを持って郵便局の窓口に行き、郵送するという流れでした。

加えて、会員様の区分によって請求額が違ったり、記載事項について個別のご要望がある場合は請求書を送り分ける必要もあります。

さらに、手作業ですので、封入する書類を間違えてしまうことも大きな懸念でした。

このような煩雑な業務は何とかしたいと思っていましたが、やはりkintoneやExcelの標準機能だけでは改善が難しい課題でもありました。

そんな中でも色々検討を進めるうち、出会ったのがトヨクモでした。

トヨクモkintone連携サービス導入の直感的な魅力

トヨクモに決めた理由は直感的な操作で簡単に構築できることと、複数のサービスを組み合わせるとより広い機能の実装ができることでした。

また、何回でもお試しができて始めやすく、使い方の解説も豊富で初心者に優しいのも大きな理由でした。

下図はFormBridgeの管理画面です。kintoneの設定画面と同じく、ドラッグ&ドロップでフィールドを移すだけで簡単に構築可能です。

最初にkintoneアプリを作っておけば、あとは同期するだけで手間をかけずにフォームを作ることもできます。

さらに、詳しい操作ガイドのおかげで、それを見ながら操作すれば大体の問題も解決できるようになりました。

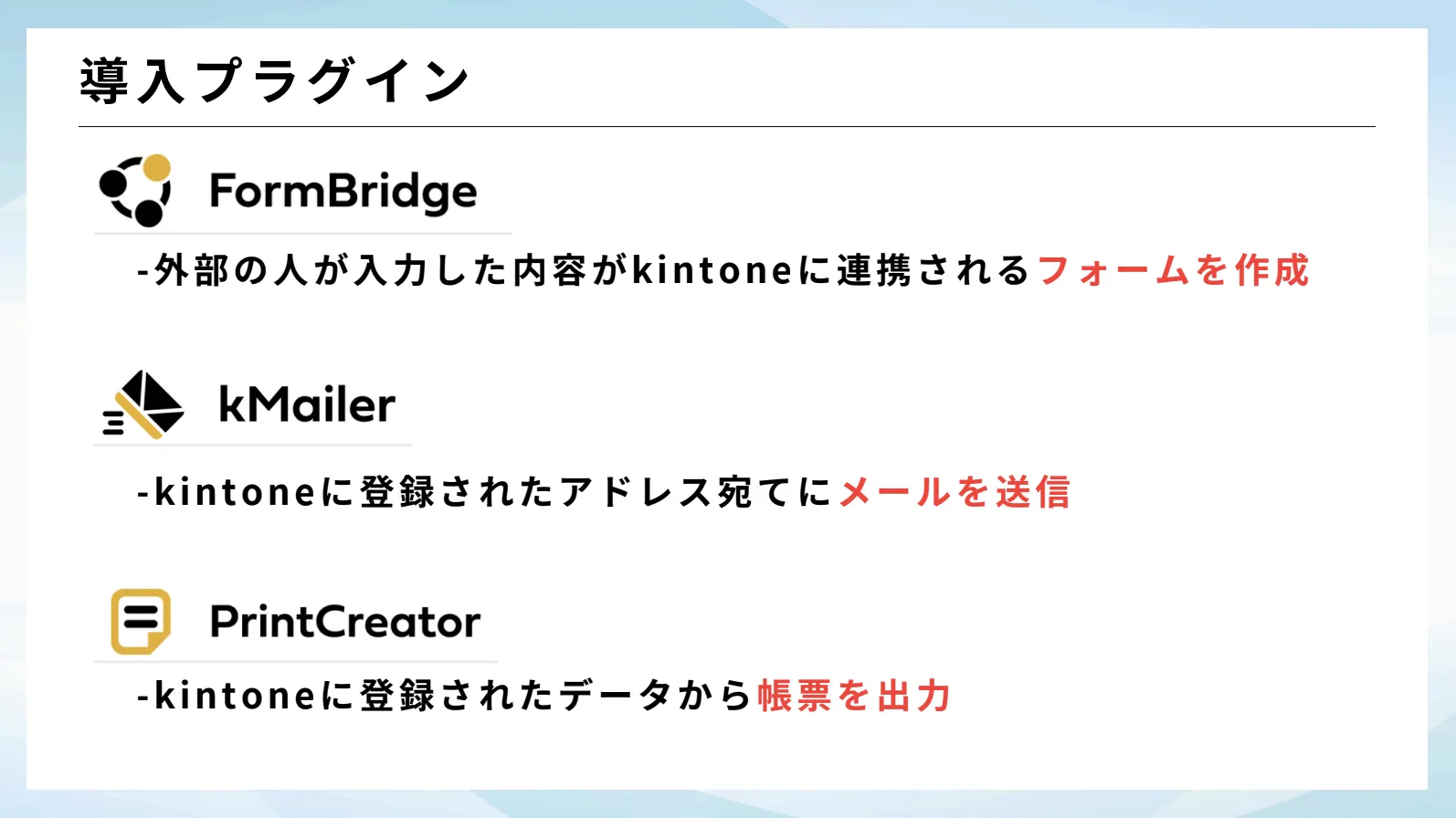

我々が導入しているのはFormBridge、kMailer、PrintCreaterの3つです。ここから、それぞれを活用した業務をご紹介します。

FormBridge+kMailerで名簿刷新

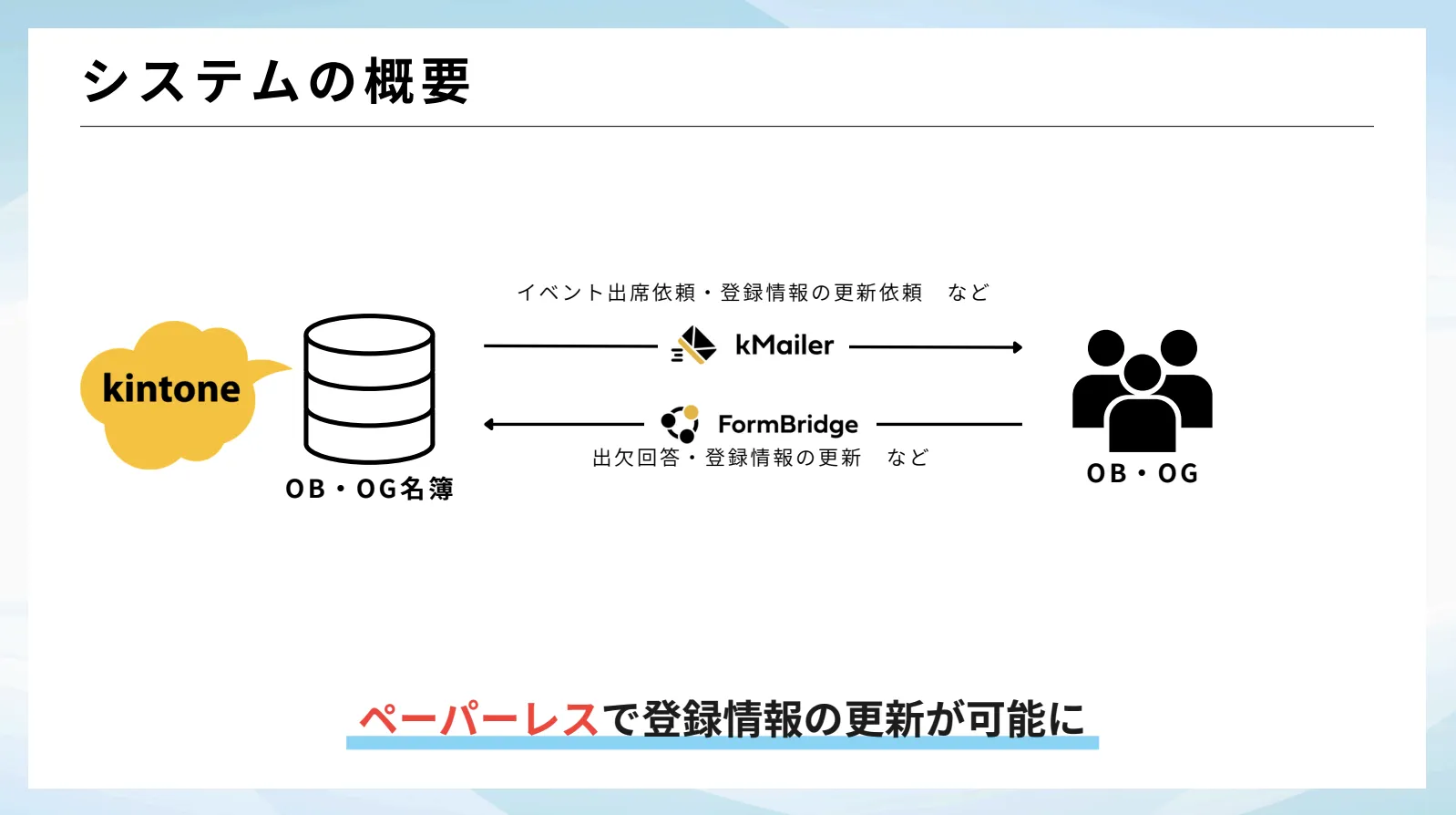

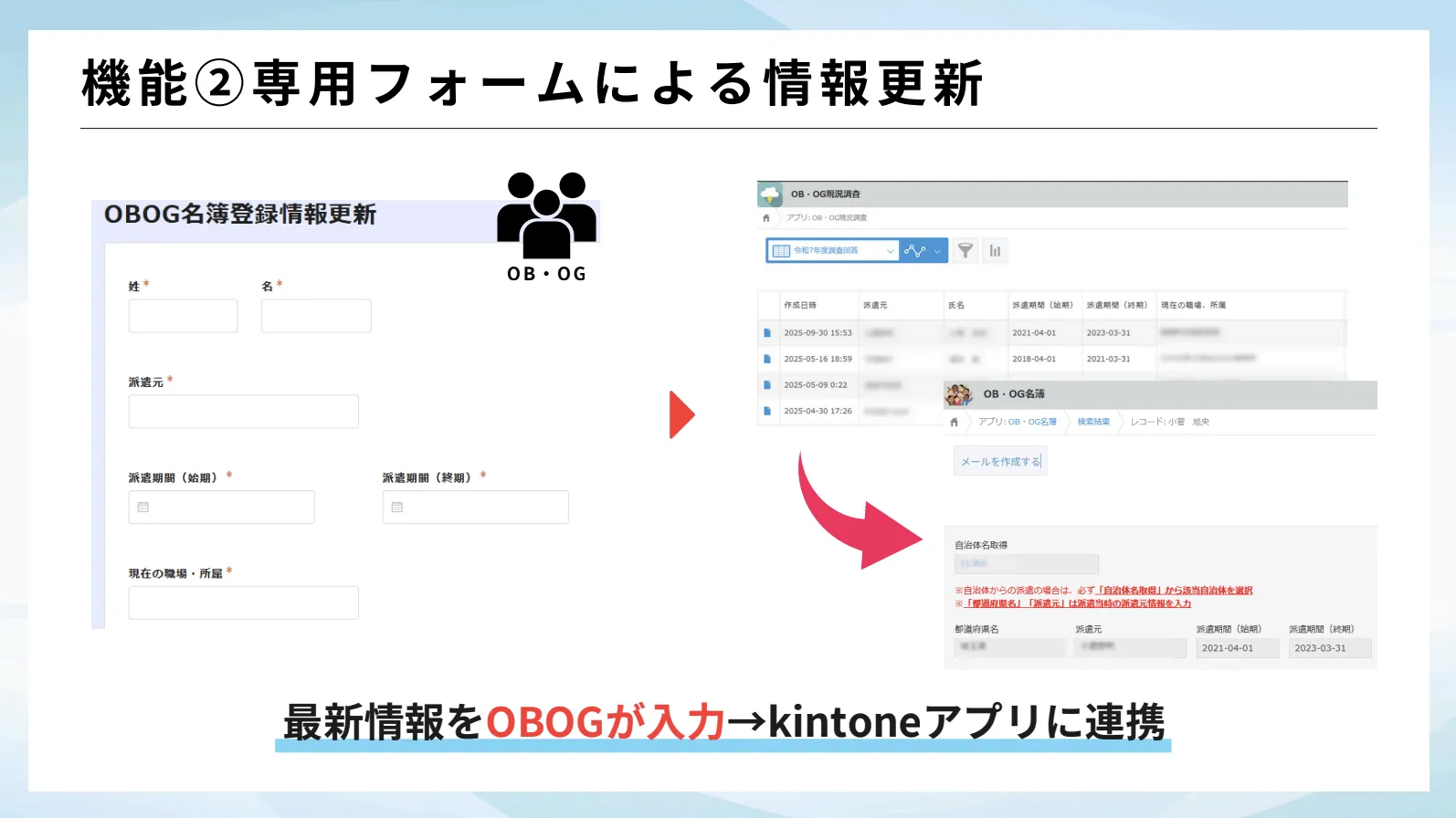

まず、FormBridgeとkMailerを使ってOBOG名簿の刷新業務を改善しました。

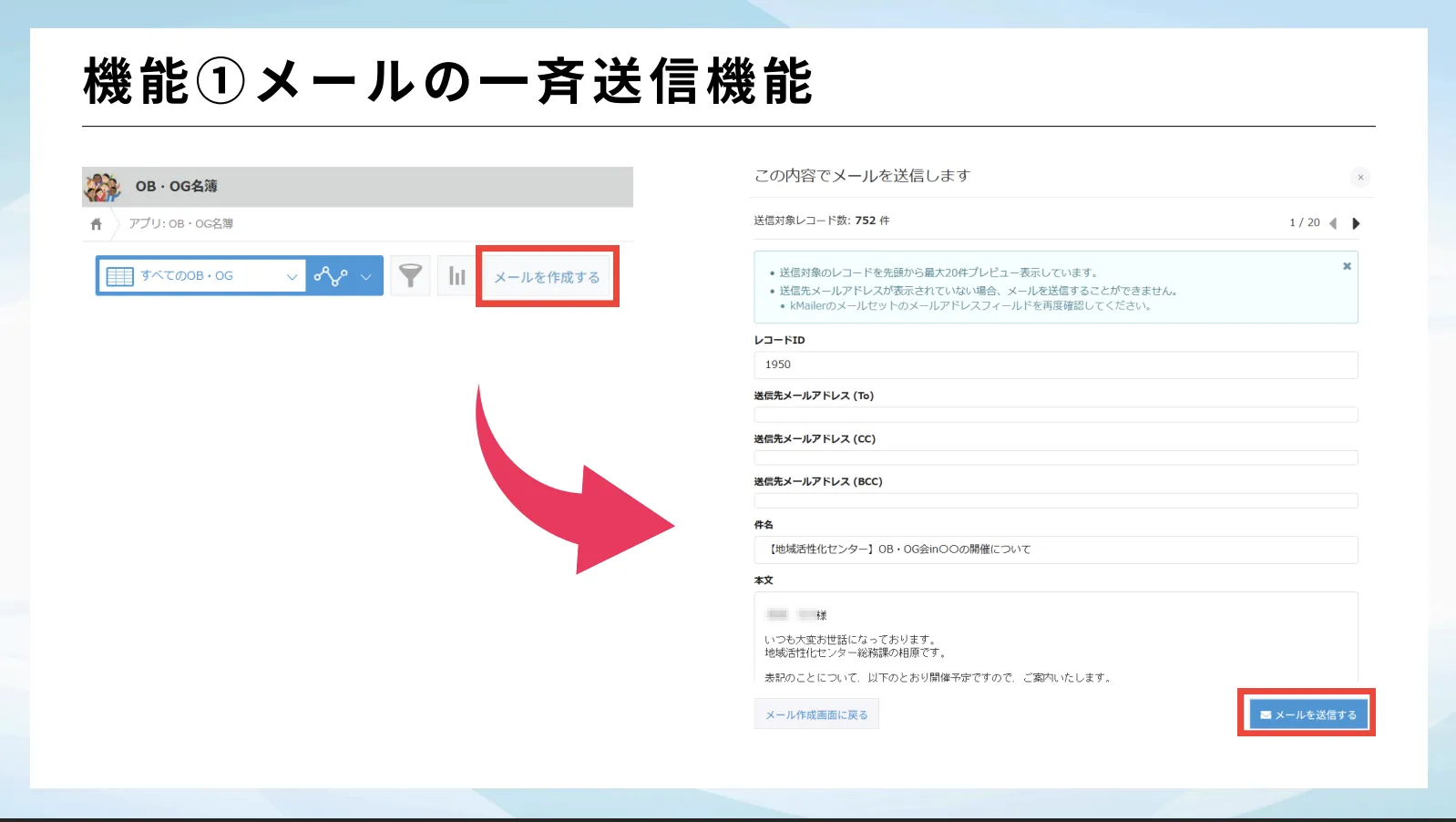

kintoneのOBOG名簿アプリに、1人1レコードで氏名や派遣の時期、現在の所属、メールアドレスなどを登録しています。このアプリに連携させたkMailerを使って、OBOG宛にイベントの出席や登録情報更新などの依頼を送る仕組みです。

登録情報更新依頼メールにFormBridgeで作成したフォームの URLリンクを入れておきます。メールを受け取ったOBOGがフォームにアクセスして情報を入力してもらうことで、その内容が直接kintoneに登録されます。これによりペーパーレスで登録情報の更新が可能になりました。

また、kintoneの画面にある「メールを送信する」というボタンを押せば、あらかじめ設定しているメールテンプレートが立ち上がり、指定の文面で一斉送信をすることが可能です。

そして、送付先の絞り込みもできます。例えば直近の二年間で派遣されたOBOGに情報を提供したいという場合にも、kintone上で絞り込みを行い、その結果に対してメールを送れます。

こうして今までハガキだったものをフォーム化し、入力すればkintoneに自動連携されるという形で業務を刷新することができました。

PrintCreaterで請求書自動化

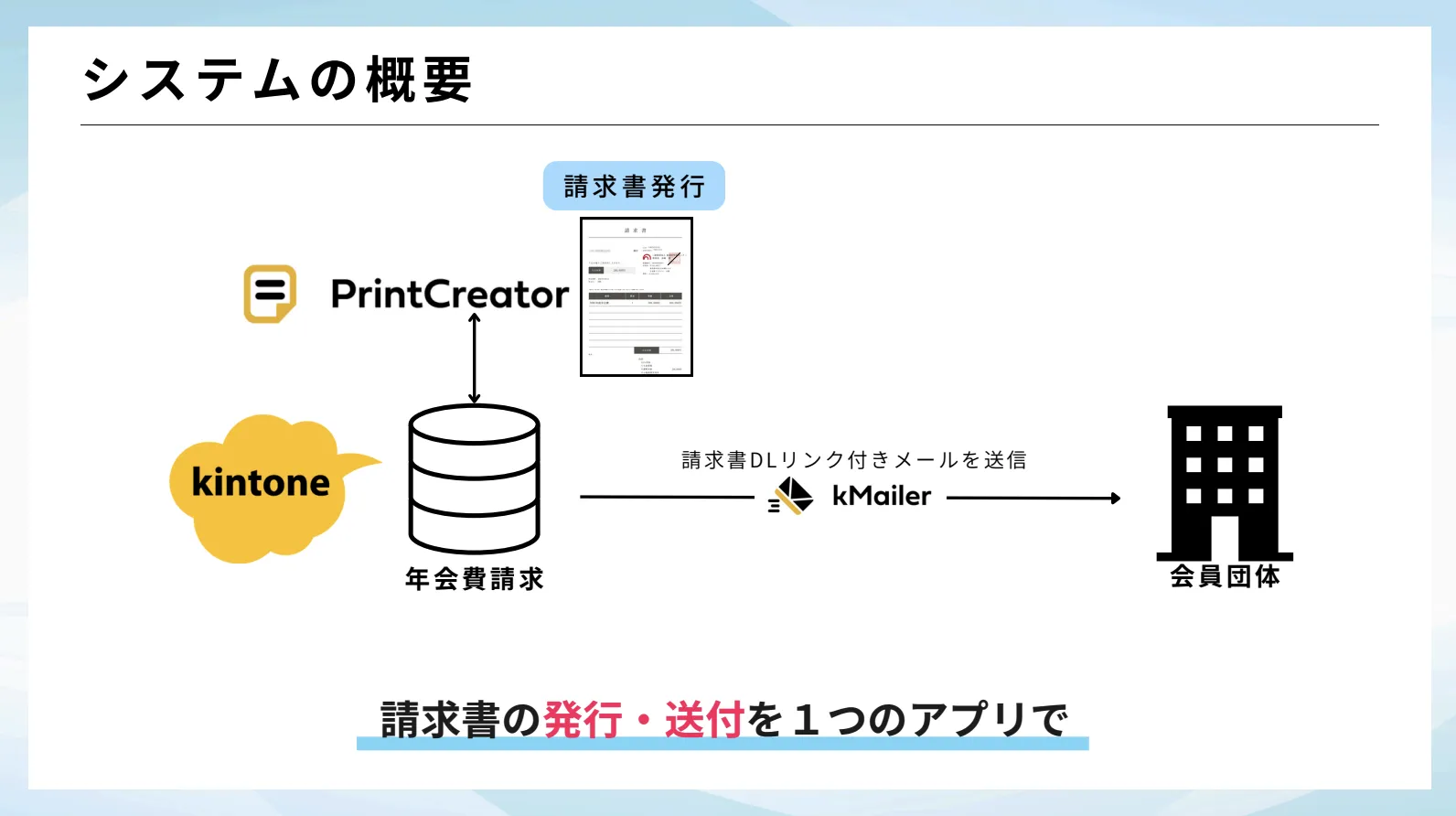

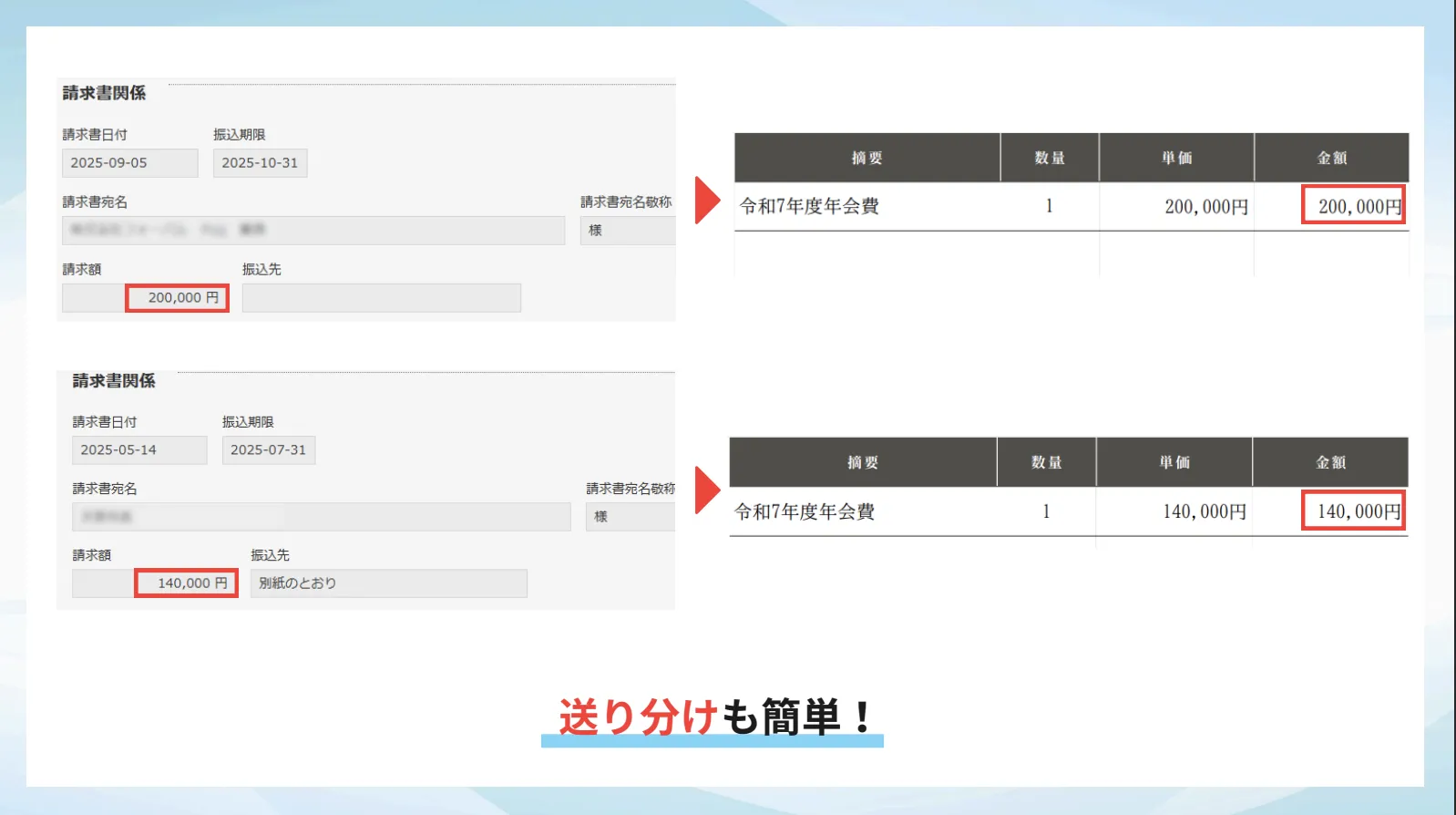

PrintCreaterとkMailerを使って、年会費の請求業務も刷新しました。

下図がシステムの概要で、年会費の請求アプリに登録された会員様の情報を参照して、PrintCreaterで請求書を発行します。

発行した請求書は年会費請求アプリのレコードに保存し、その状態でkMailerでメールを送れば会員団体様に請求書を発送できます。

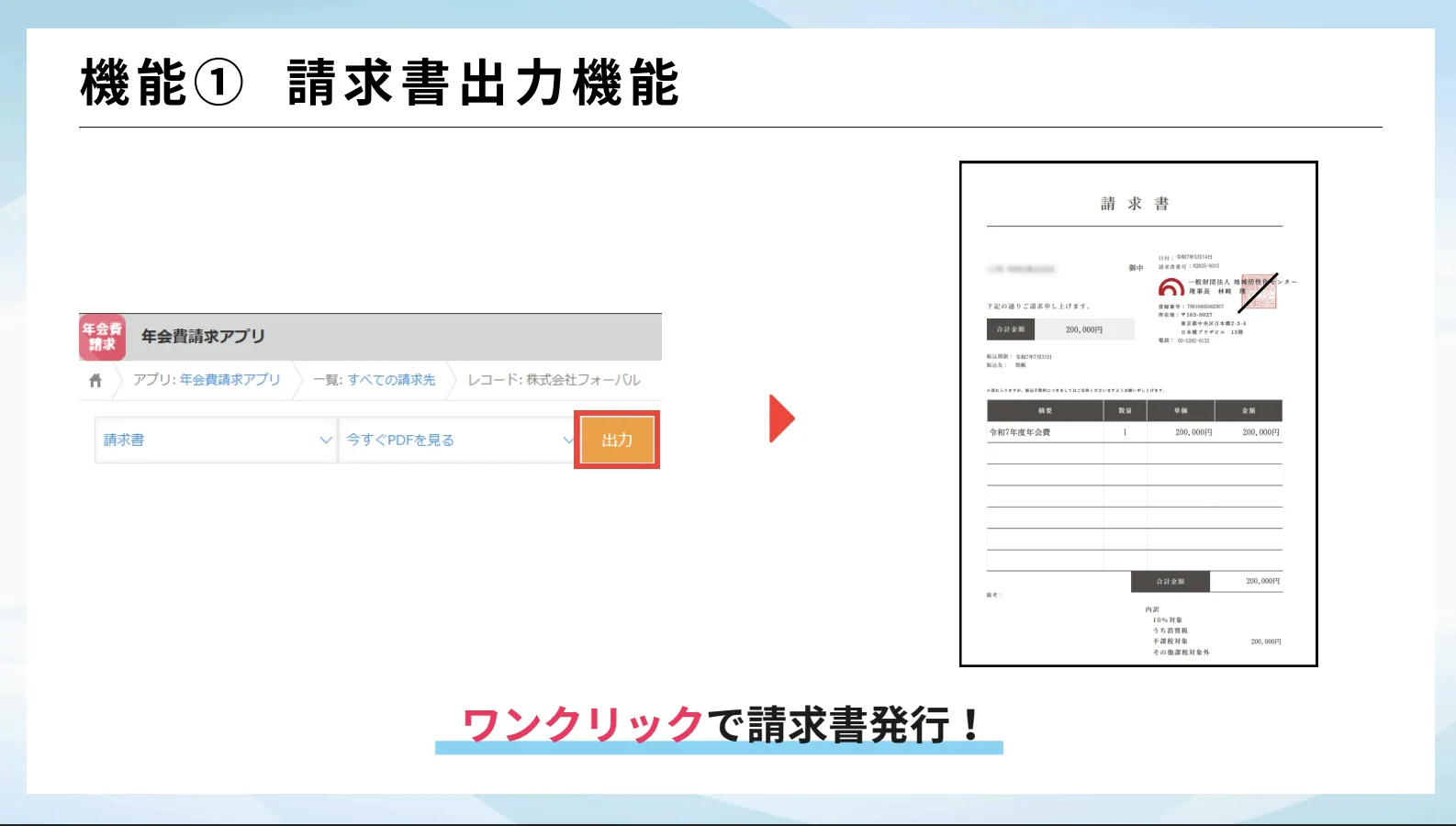

実際の画面では、左の画像にあるようにドロップダウンで「請求書」を選択して「出力」ボタンを押すだけで請求書が発行されます。

kintoneに登録されている情報を参照して個別に帳票(書類)を出力するので、情報を登録する段階で金額を変えて登録すれば、それぞれに合った請求書を作成可能です。

またPrintCreaterにはラベル印刷の機能もあります。紙での送付が必須の一部の会員様向けには、登録いただいた住所などの情報をワンクリックでラベル印刷用のPDFにしたうえでシールへ印刷し、書類を封入した封筒に貼り付けて送付することでかなり作業時間を短縮できました。

そして、kMailerを連携しているので、テンプレートを使ったメールの一斉送信も可能です。このように、請求書発送にかかる工数はかなり削減できました。

工数短縮とエンゲージ向上の効果

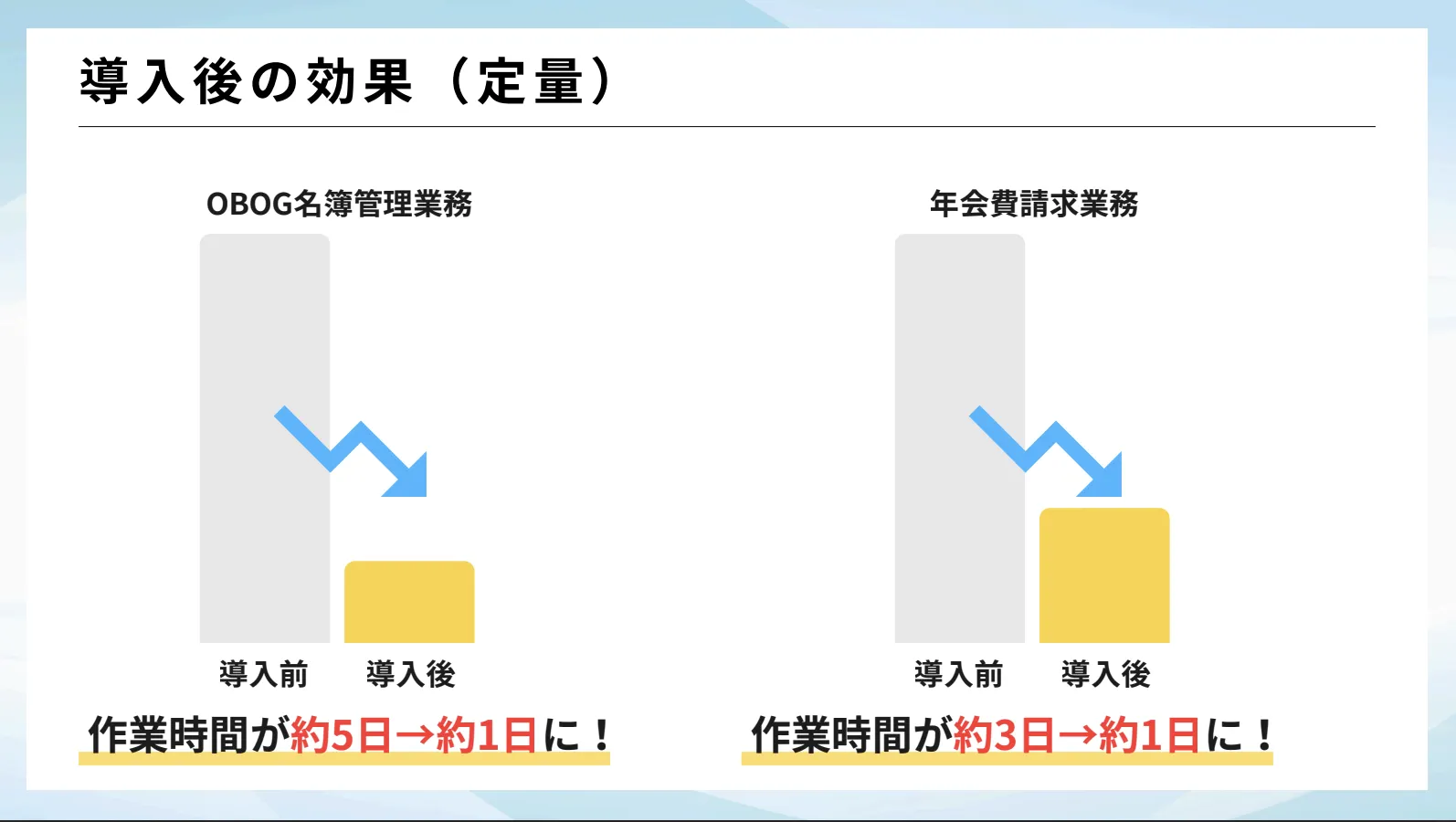

これら取り組みの結果、OBOG名簿の管理業務に関しては5日程度かかっていた業務が1日で終えられるようになりました。また、年会費の請求業務も、3日程度必要だった工数が今では1日あれば十分です。

定性的な効果もありました。一つは業務が標準化できたことで、誰がやっても一定のレベルの業務ができるようになったこと。それからペーパーレス化できたことで、テレワーク中でも業務が可能になりました。

またkintoneの開発スキルが向上したことで、情報システム部門の職員を中心に自発的なアプリ開発をするようになり、内製アプリの幅が広がっています。

意外な効果として、OBOGのエンゲージメントも向上しました。当センターからのメールの送付が簡単にできるようになったので、OBOG 向けの情報発信が頻繁になった結果、センターの事業やイベントへの参加率が上がったのです。

これもまた大成功と言えますが、その影には失敗もあります。ここからは、そうした失敗談をご紹介します。

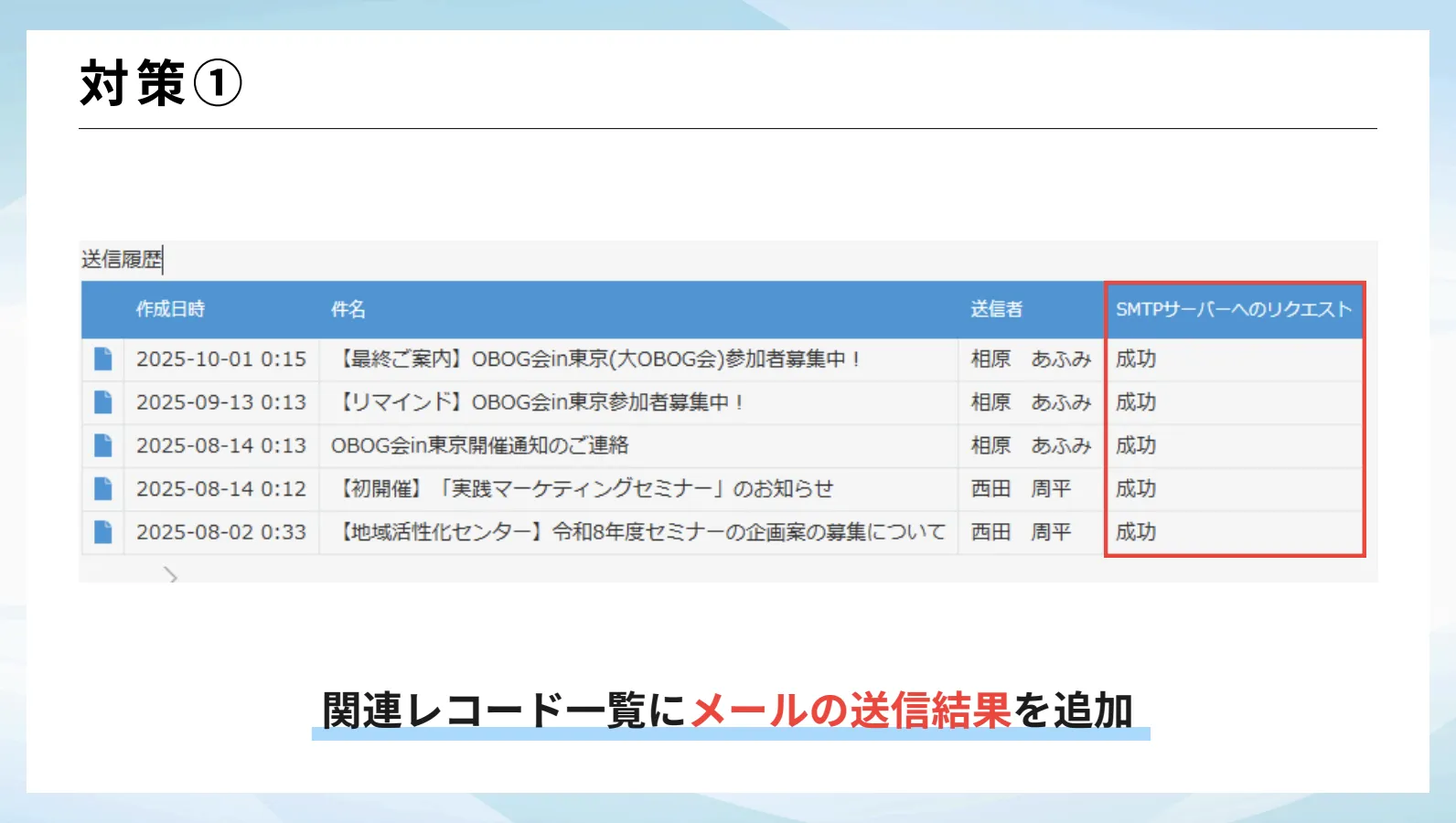

宛先ミスで学んだ送信チェックの重要性

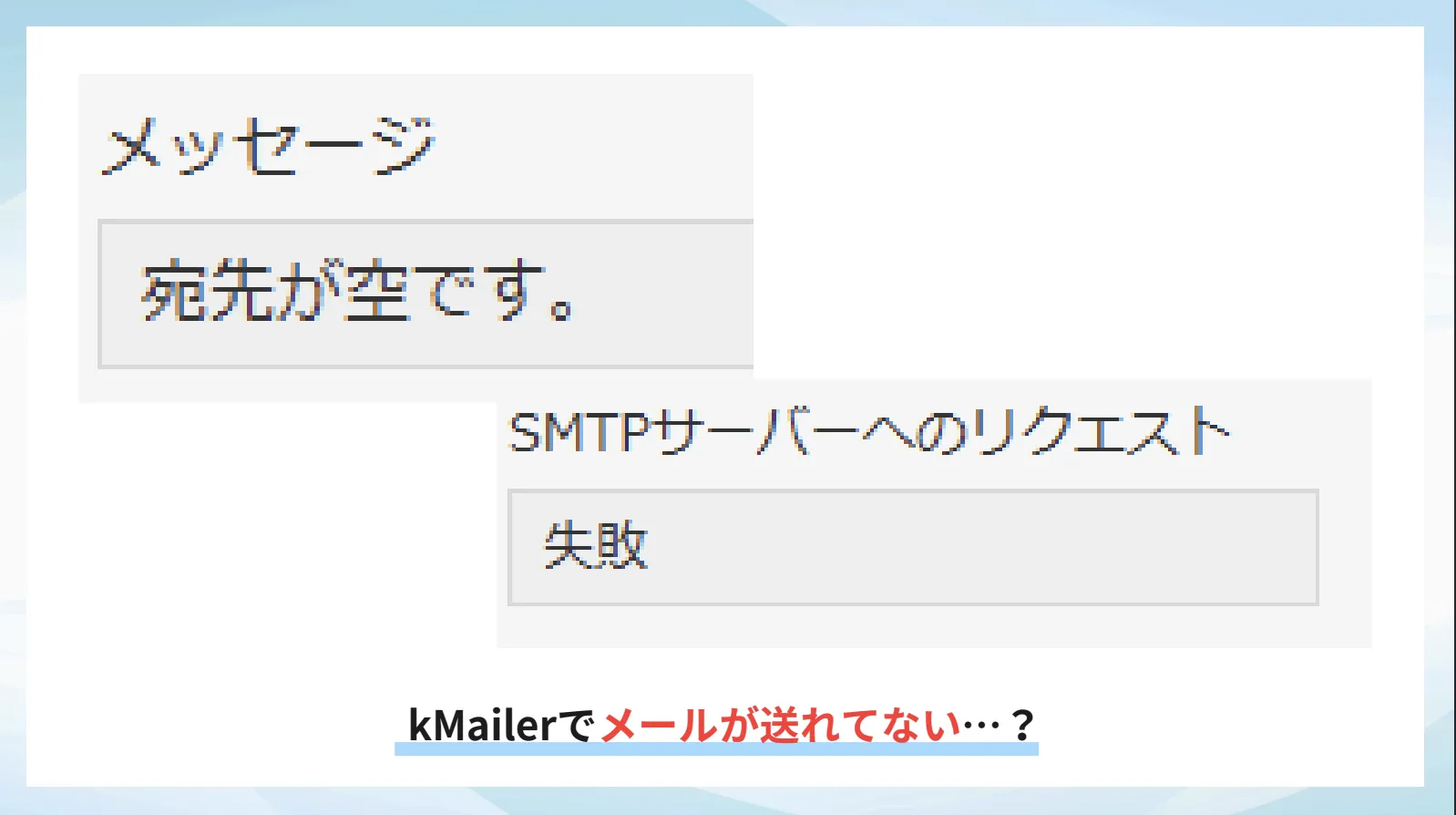

1つ目は「メール全然送れていない事件」です。kMailer でメールを一斉送信したはずなのに、全く反応がない。メールの送信履歴を確認すると、宛先が空だったり、リクエストが失敗したという履歴が残っていました。

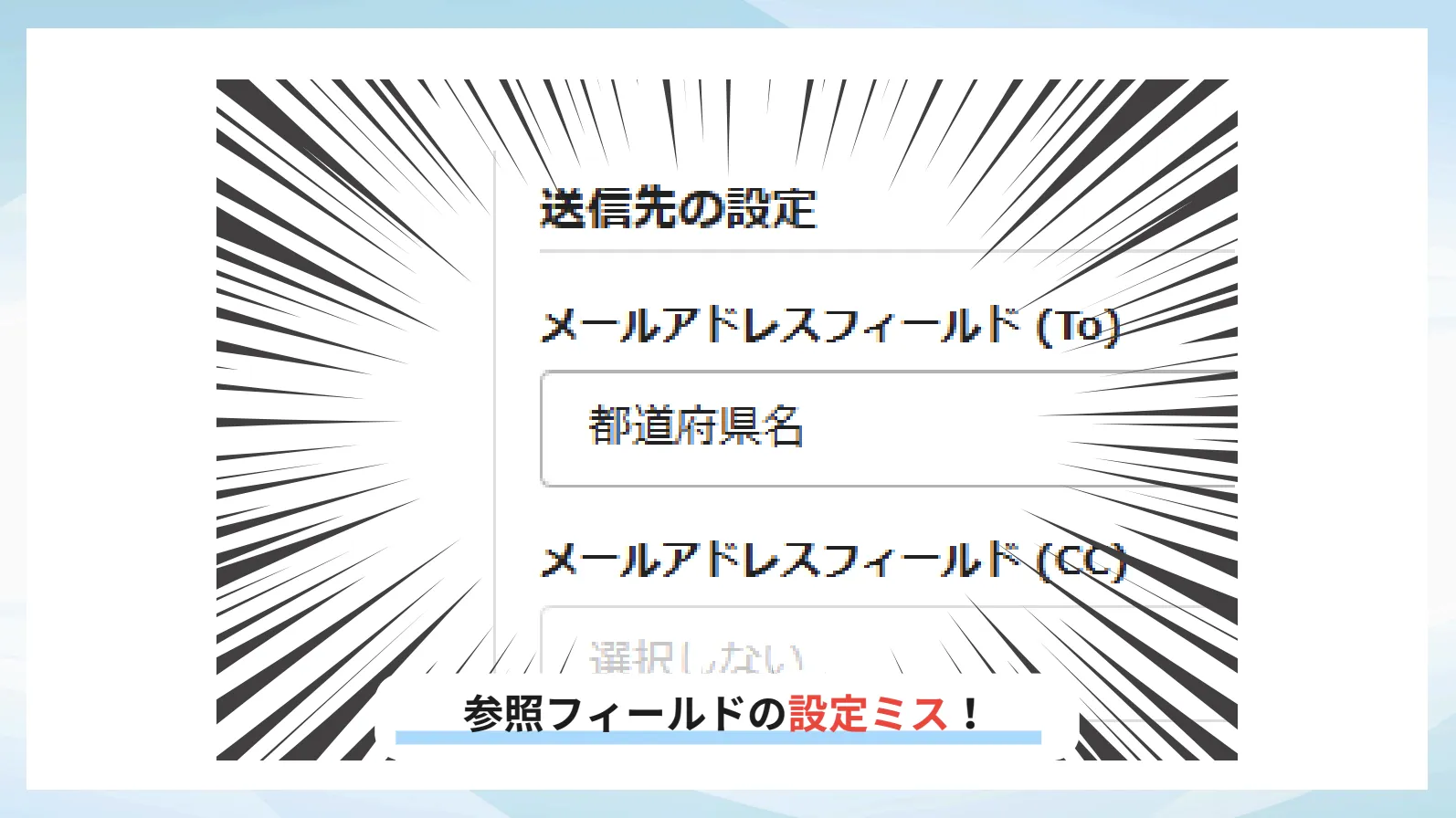

下図はkMailerの管理画面の一部です。原因は、宛先として「メールアドレス」のフィールドを参照すべきところ、「都道府県名」を参照していたことでした。

下図はkMailerの管理画面の一部です。原因は、宛先として「メールアドレス」のフィールドを参照すべきところ、「都道府県名」を参照していたことでした。

事後対策にはなりますが、2つの仕組み化を図りました。

1つ目は連絡先を管理しているレコードに関連レコード一覧フィールドを設け、メールの送信履歴を表示させるようにしました。タイトルや送信日、送信の担当者のほか、送信リクエストが成功したかということも表示するようにしたのです。

2つ目の対策としては、送信が失敗した時に管理者に通知されるようにして、追跡できるようにしました。

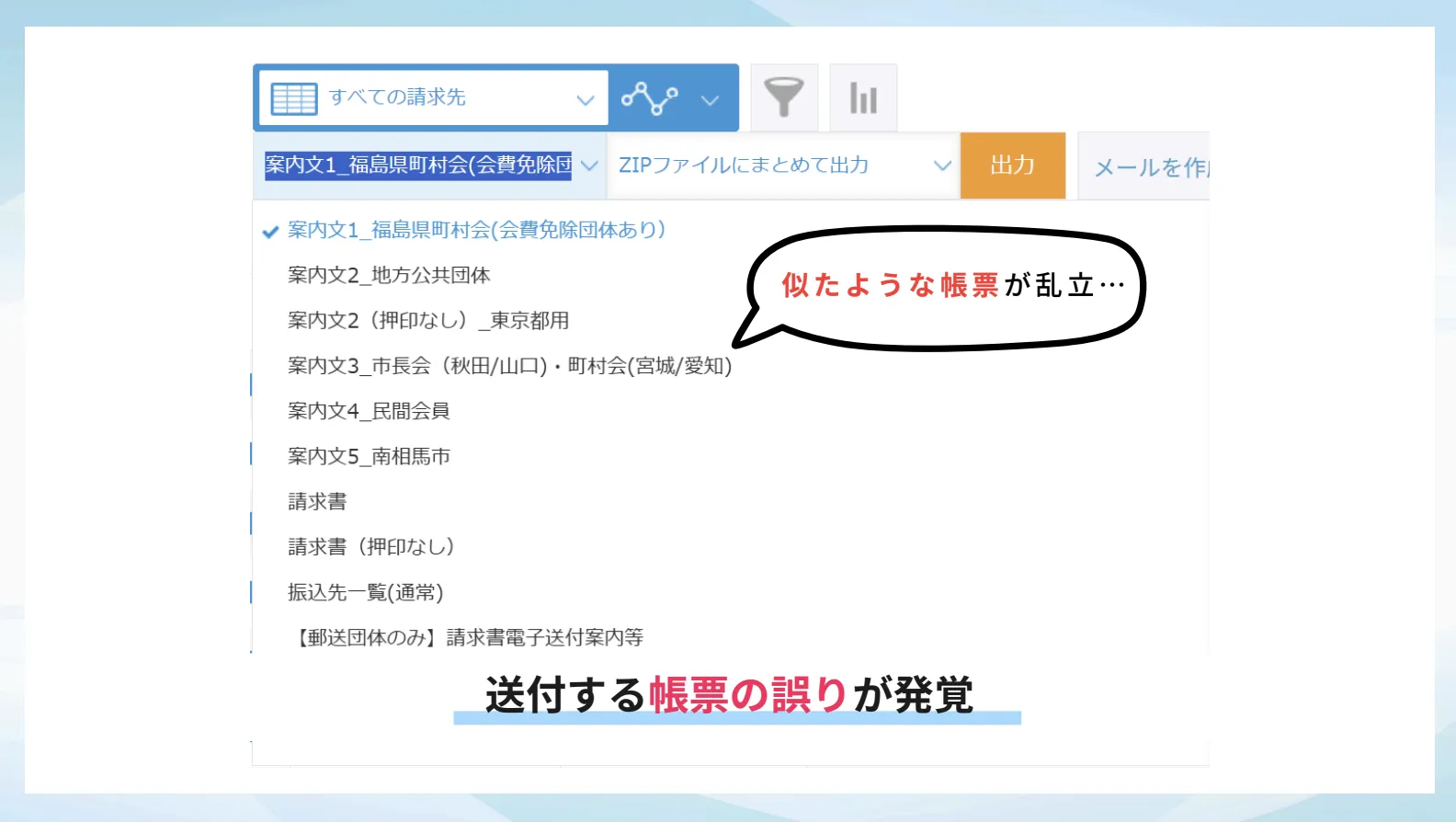

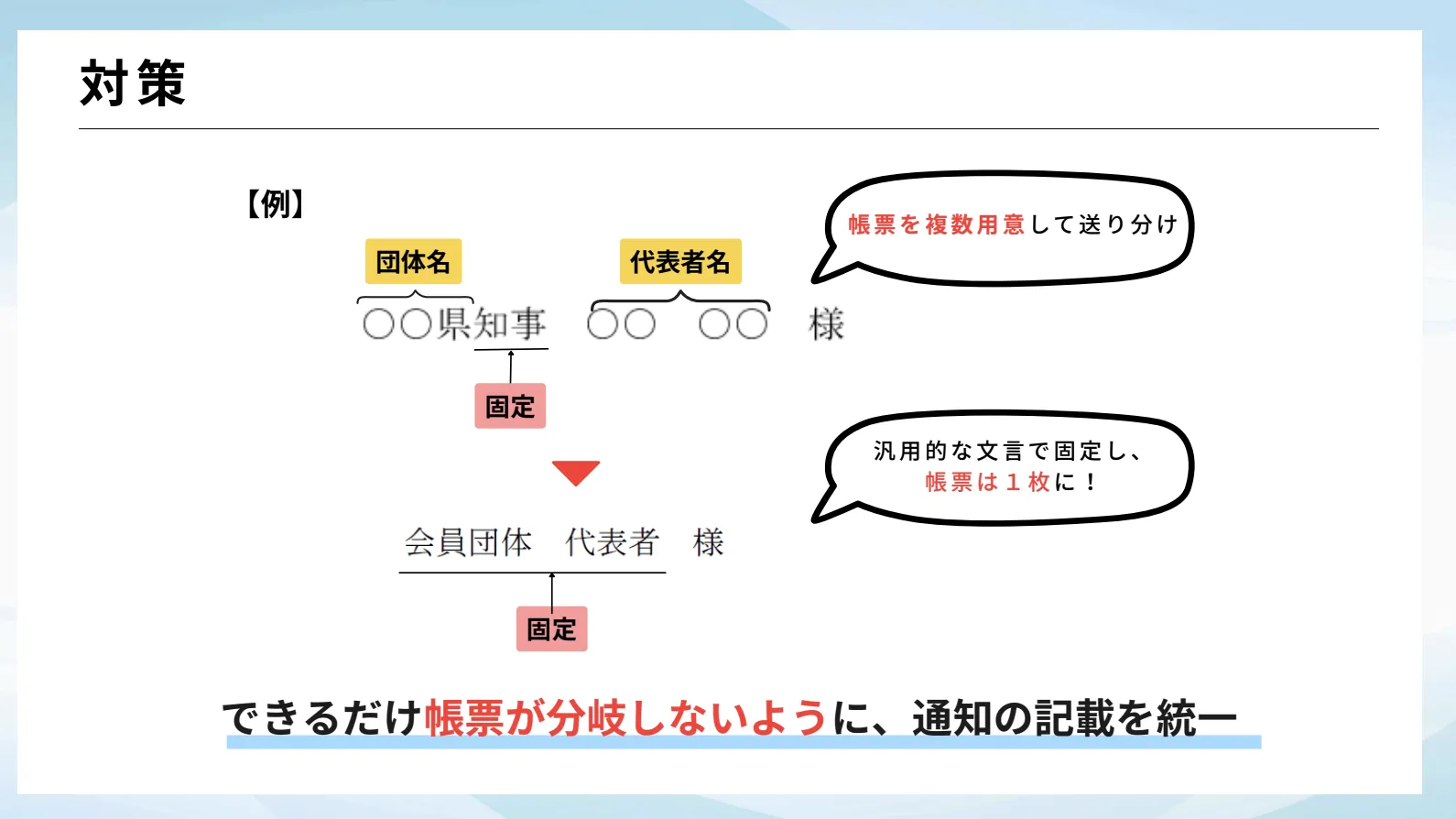

帳票統一でミスを減らす工夫

続いての失敗談はPrintCreatorで発生した「帳票間違えちゃった事件」です。PrintCreaterで数多く帳票のテンプレートを作ると似たような名前の帳票ができ、どれが正しいものか分からなくなってしまいます。案の定、送付すべきものとは違う帳票を出力し、送付するというミスが発生しました。

ミス発生の背景には、ExcelとWordを利用していた過去の運用をそのまま採用していたことがあります。以前はExcelで都道府県、市町村といった区分ごとにシートと帳票を分けていました。そして書類を発行する際は、それぞれを参照するといった運用だったのです。

これをPrintCreaterでの運用にする際、これまでと同じように複数種類の帳票をそのまま利用していました。

しかしこの運用ではミスにつながってしまったため、対策として帳票を1枚にまとめました。

例えば、下図の宛先のように、「会員団体代表者様」というように固定すれば、帳票が「団体名」「代表者名」に分岐せず一枚で済みます。このように出力する帳票を迷わせないようにすることが、今後のミスを防ぐことにつながると考えています。

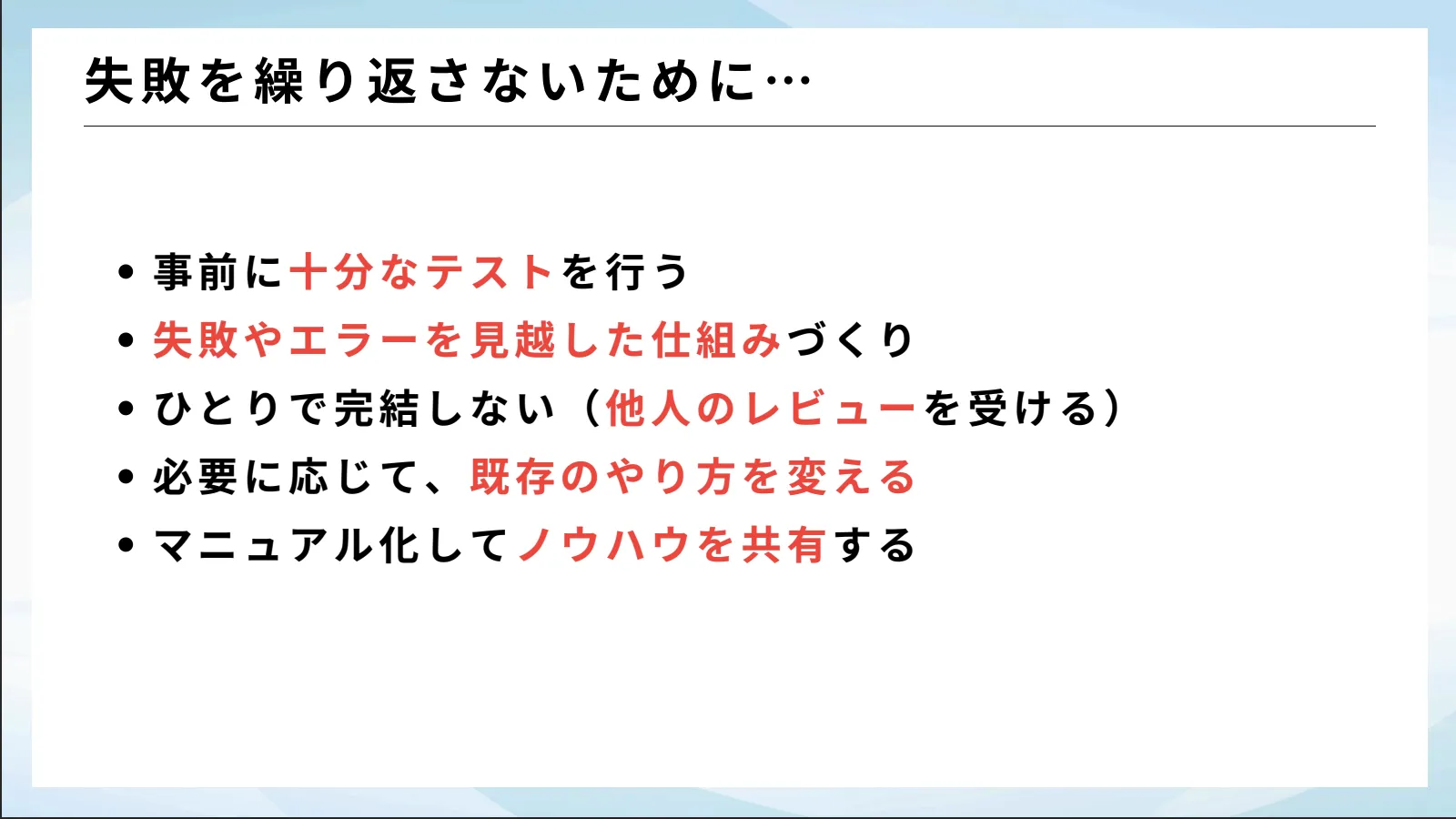

こうした失敗を繰り返さないためには、まず事前に十分にテストをすること。

それから失敗やエラーは必ず起こるという前提を持ち、起こった時にどうするかなど、それを見越した仕組み作りをすることが大事だと思っています。

また、これまでは私が一人でアプリを開発していましたが、他者のレビューを受けることが大事だと思い、今は実際に他のメンバーにも見てもらっています。

必要に応じて、既存のやり方を変えることも重要です。

既存のやり方をそのままシステムに移すのではなく、新たなシステムでうまくフローを回すという観点に立って、既存のやり方を変えること。先ほどの例で言えば、帳票を一枚にまとめるといった視点も大事なのだと考えています。

そして、属人化を防ぐためマニュアル化してノウハウを共有するのも大事です。我々もマニュアルを作り込み、「一人ではなく皆でやる」ことを徹底しています。

他部門、派遣元へ波及させたい業務改善

最後に今後の展望をご紹介します。トヨクモさんでは我々が使う3つのサービスの他にも、DataCollectやkViewerなど、様々なソリューションを提供しています。予算が許せば、ぜひそれらも導入して開発の幅を広げたいと考えています。

また、今回ご紹介したのは私が所属する総務課の業務ですが、他部門にも業務改善を広げていきたいと思っています。

そして自治体職員の、ノーコード開発スキルの向上も目指しています。最初にご紹介した通り、当センターには自治体職員が多く在籍していますが、kintoneやプラグインに触れる機会がない人も多いようです。

当センター在籍中に「ノーコードでここまでできる」ことを経験してもらい、そのエッセンスを派遣元に持ち帰ってそれぞれの業務改善につなげてもらいたいと考えています。

トヨクモのkintone連携サービスを使うと業務の効率化、標準化ができ、内製アプリの可能性が広がります。ただしその際には、ミスが起きないような、またミスが起きた場合の仕組み作りがとても重要です。

皆さんもぜひ、トヨクモさんのサービスを使って、一緒に業務改善に頑張っていきましょう!

アフタートーク:具体的な使い方Q&A

Q: トヨクモの選定理由として「お試しで使える」というお話がありましたが、実際何回ほど試されたのでしょうか?

A: 最初に試したのはFormBridgeでしたが、その時は30日では足りず、2、3回ほど試しました。その後は、サービスを追加する度に1回ずつという感じでした。

Q: お試しした際、特に重要視したことはありますか?

A: 上長を説得する材料にするための実績を作ることです。有償で購入するとなれば当然稟議を上げなければならないので、実際の運用に沿った、効果が見えやすい改善効果をお試し期間中に作成できるように意識しました。

Q: kintoneやトヨクモ製品を導入する前後で業務フローが変わったということですが、導入にあたって社内から変化に対する抵抗などはありましたか?

A: 大きくはありませんでした。要因は2つで、我々が抱えていた課題は全員の共通認識だったことと、当時の事務局長と密に連携していたことだと思います。今回の取り組みは「現場の課題を解決する」という目線で行っていたほか、現場からも「改善して欲しい」という声がありました。また、「今、手間であることがこれだけ改善します」という未来の姿をトップダウンでメンバーへ示していくことも大事だと感じました。

Q: 今後の展望として、他の部門でも業務改善されたいというお話でしたが、具体的に着手予定の業務はありますか?

A: 我々の運営しているセミナーの中に、30年ぐらい実施している1年間のゼミ形式のセミナーがあります。受講者は「〇〇期生」と認識され、そこでもOBOGが生まれています。

運営チームではまだExcelとマクロで対応していると聞いており、ぜひkintoneとトヨクモkintone連携サービスで改善したいと考えています。やはりExcelとマクロでは属人化しやすく、誰もメンテナンスできない状態になりやすい。実際に今、そうなっていると現場からも聞いています。

こうしたケースが他にもきっとあると思うので、見つけ次第改善していきたいと思っています。

ご登壇ありがとうございました!

今回は非営利団体である地域活性化センター様での活用事例、普段はなかなか聞けないような運用の悩みまで、リアルな声をお話し頂きました。

地域活性化センター様のように、kintoneとトヨクモ連携サービスで、工数のかかる名簿管理や請求業務は自動化できます。

ご紹介いただいたFormBridge、PrintCreator、kMailerの機能の概要について知りたい方は、以下をご覧ください。